木造住宅を検討中、もしくは設計士とすでに打ち合わせで図面を見たときこのような疑問を持っていませんか?

「910mmって書いてあるけど、なんで中途半端な寸法なの?」

「1mだめなの?」

「mmって細かすぎでしょ!」

この記事では、このような木造住宅を検討中の方が必ずと言っていいほど通る疑問に、お答えする内容となっています。

ぜひ、鉄骨造でもコンクリート造でもない、「歴史ある木造構法」のちょっとした知識を身につけてください!

今後のマイホームの打ち合わせにも活かすことができますよ。

この記事を書いている、ぼくの経歴をお伝えします。

実際に過去住宅メーカーの現場監督として6年間働いていた経験があります。

実績としては、3年連続で年間100棟を超える住宅を管理し、合計400棟以上の住宅を監督として完成させました。資格も一級施工管理技士、二級建築士、宅地建物取引士に合格しており専門知識も持ち合わせています。

また3年前に注文住宅を購入し、マイホームを購入した者としての実体験をお伝えできます。

ぜひ最後までお読みください。

木造住宅は尺貫法「しゃっかんほう」で作られている

『木造住宅はメートル単位でなく、尺貫法が採用されているから』

これが、細かい寸法で作られている理由になります。

「そもそも尺貫法って皆さん聞いたことありますか?」

尺貫法とは昔の日本で使われていた寸法表記の一種になります。

それではもう少し詳しく解説していきます。

木造住宅は在来軸組工法とツーバイフォー工法がある

日本の住宅で昔からの伝統工法といえば、もちろん鉄骨でもコンクリートでもなく木造になります。

「京都の清水寺」や「日光の日光東照宮」などの昔からの有名建築は、もちろん木造建築ですよね。

有名建築を見ると日本での木造建築の歴史が長いということは、何となく分かると思います。

日本の伝統工法である在来軸組工法

日本の建造物といえば、「在来軸組工法」という工法が伝統の工法です。

在来軸組工法とは

「柱と梁を使用した構造で補強材に筋交いという斜めに入れる材で作られる工法」

のことをいいます。

下の2枚の写真が軸組み工法ですね。

#ちなみにこちらの写真は我が家の上棟工事とその後になります。

ツーバイフォー工法

木造住宅は在来軸組工法以外にも、「ツーバイフォー工法」があります。

ツーバイフォー工法は、壁を立てて壁自体が構造体となる工法のこと。

少し分かりにくいかもしれないので、もう少し分かりやすく説明すると、

ジャングルジムのような軸となる部材(建物の場合これが柱、梁になる)で作る建物は軸組工法

段ボールのように軸となる部材がなく面で成り立つ工法がツーバイフォー工法です。

このツーバイフォー工法は海外が発祥の工法なので、日本の家づくりは軸組工法がいまだに主流となっています。

下の写真がツーバイフォー工法の構造体です。

木造住宅の工事で主役ともいえる大工さんの工事の内容に関して詳しく知りたい方は下の記事がおすすめです。

尺貫法は主に在来軸組工法で使われる

尺貫法は昔の寸法表記なので、主に在来軸組工法で使用されます。

とはいっても、木材や建材といった様々な材料が既に尺貫法をベースに作られていいます。

例えば、

石膏ボードは910mm×1820mmが標準のサイズです。

住宅で使用する木材も、

27mmや30mm、45mm、105mmなどミリ単位にするとすごく中途半端な寸法です。

材料が尺貫法ということもあり、ツーバイフォー工法でも尺貫法が生かされた作りになっています。

現代では長さの単位としてmmやcm、mなどを使用すると思いますが、昔は1mとか100cmとかでなく、3尺や4寸5分などの尺、寸、分を単位として使用しました。

正確には尺貫法は長さだけでなく、面積や重さ、体積などいろんな単位で利用されていました。

今回は住宅に関して内容なので、とりあえず長さだけに絞って説明をしていきます。

住宅で使用する長さの尺貫法

家づくりので一番使用する尺貫法の単位が「長さ」になります。

木造住宅に使用される尺貫法で長さを表す単位は下記の4種類。

『間(ケン)、尺(しゃく)、寸(すん)、分(ぶ)』の4単位です。

その中でも尺が1番使用する機会が多いので尺から解説しますね。

尺(しゃく)

1尺(しゃく)=10寸=30.303cm=303.03mm

1尺は約30cmです。

なので3尺で約90cm(正確には910mm)となります。

寸(すん)

1寸(すん)=10分=3.0303cm=30.303mm

1寸は約3cmということになります。

ではここでいきなりですが、問題です!

『1尺5寸はcmになるでしょうか?』

先程の尺と組み合わせてみてください。

・

・

正解は45cmです。

1尺が30cmで5寸が15cmだから合わせて45cmですね。

分(ぶ)

1分(ぶ)=1/10寸=3.0303mm

1分は約3mmとなります。

1cmという数値は尺貫法では使用せず、近い数値で表すと3分は約9mm、4分で約12mmとなります。

間(けん)

1間(けん)=6尺=1.8182m

1間は現場で使用することは尺、寸、分に比べると使用する機会は少ないですが、覚えておくと便利なので説明しておきます。

1間は6尺となります。

6尺は約1.8mですね。

6尺=1.8mは住宅でよく使用する寸法になり、6尺=1.8mを1間という単位でまとめてしまうことができます。

間、尺、寸、分を簡単に理解する方法

しかし、この単位は慣れないと非常に使いにくい。

どうしても一般の人はmmやcmに慣れているので1分が3.0303mmなんて分かりにくいです。

なので簡単に理解できるようにより分かりやすく解説をします。

小数点は気にしない

3.0303mmとう細かすぎる数値を覚える必要はありません。

3mmでいいです。

そうすれば、もう少しわかりやすくなります。

1尺=30cm

1寸=3cm

1分=3mm

と覚えましょう。

小数点以下はややこしいので省略して覚えましょう。

3の倍数として考えよう

小数点をなくした事で先ほどの寸法を見るとお気づきだと思いますが。

尺、寸、分は全て3の倍数なんです。

なので、全て3の倍数で考えれば非常に簡単です。

3の倍数なので、5cmとか10cmなどのmm単位の切りがいい数値は部や寸では表現しにくくなっています。

1分=3mm 2分=6mm 3分=9mmのように3の倍数と覚えれば簡単に理解できます。

木造住宅でよく使用する数値を覚えよう

木造住宅は尺、寸、分を用いて間取りを決める基準となったり、いろんな商品や材料の規格の寸法にもなっています。

次に木造住宅で頻繁に使用する規格の決められた数値を紹介します。

木造住宅では細かい計算をするより、決まった数値を理解してしまった方が図面や工事現場を見に行くときに活用できると思います。

木造住宅は3尺グリッドで作られる

木造住宅は3尺グリッドで設計されます。

3尺はmm単位では910mmと思ってください。

cmだと91cmです。

柱の位置や廊下や階段の幅などは、3尺を中心として考えられています。

なので3尺を中心に木造住宅は、図面を見ると理解しやすくなります。

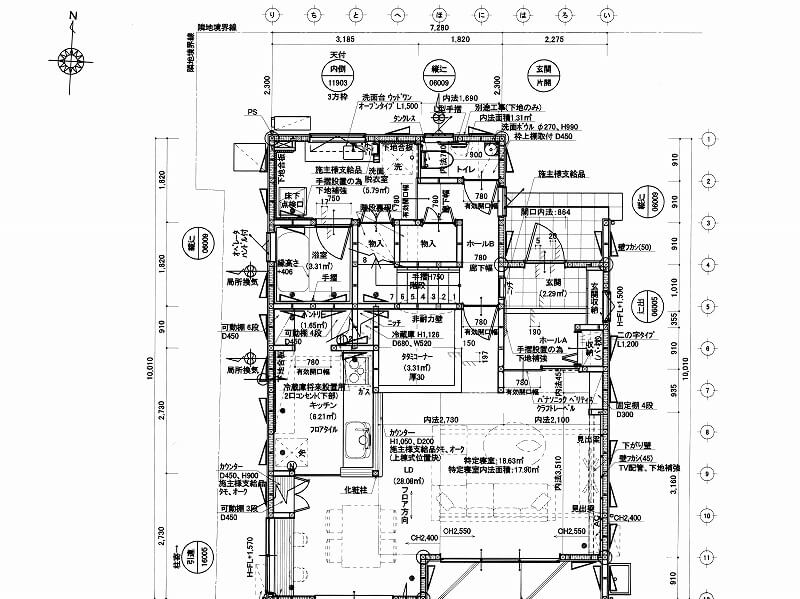

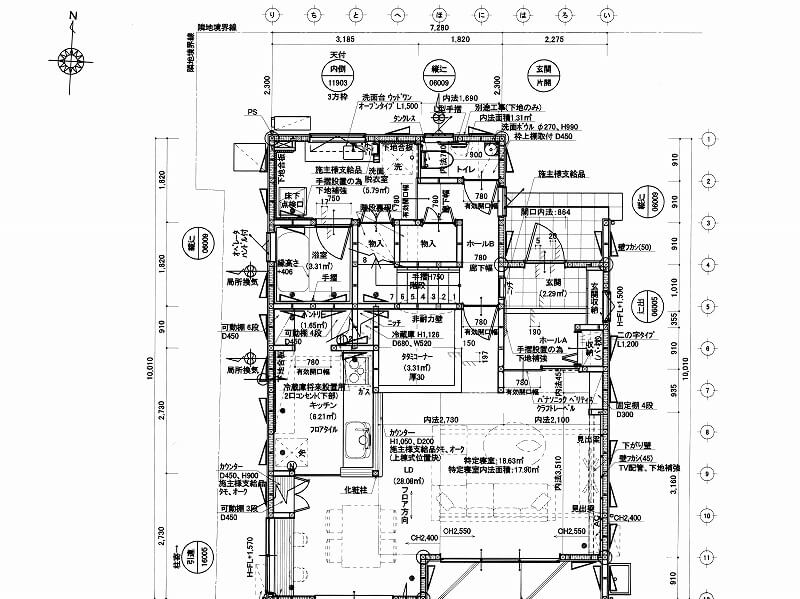

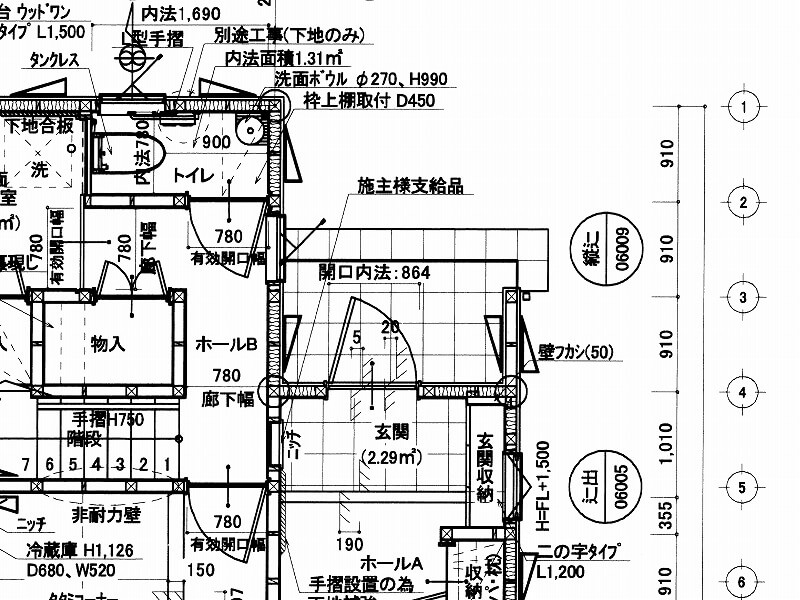

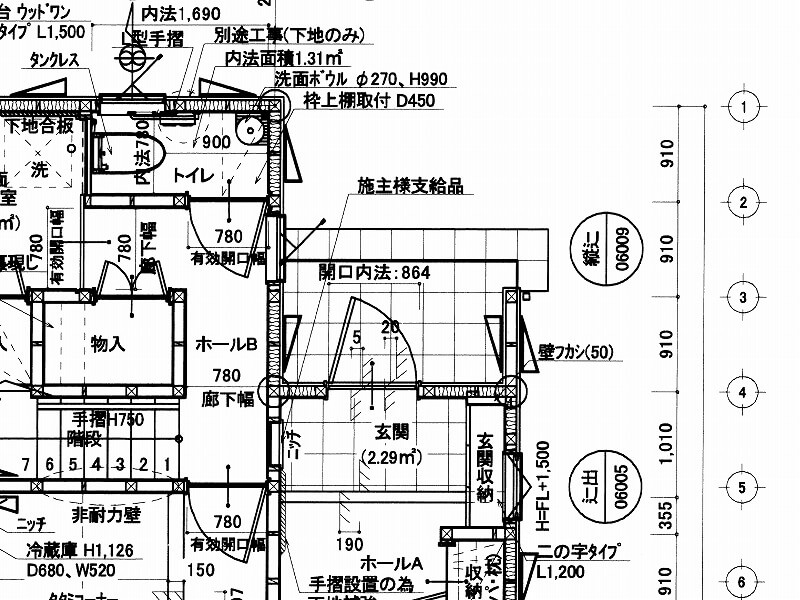

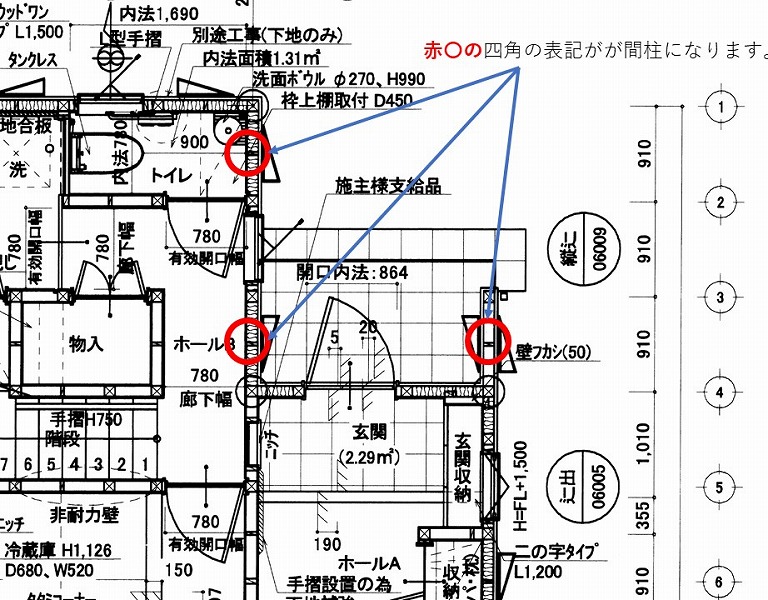

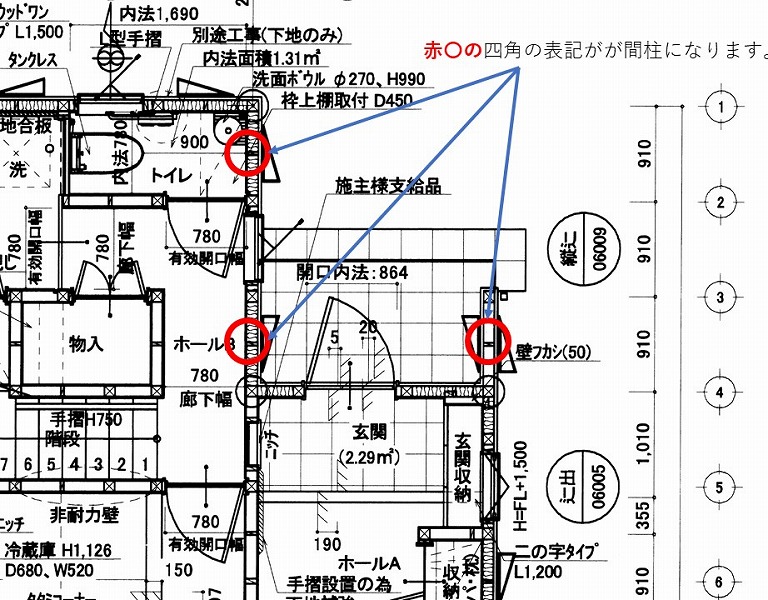

木造住宅の図面で3尺(910mm)を確認をしてみる

実際に図面を見てみましょう。

間取りがわかる平面図という図面を見ます。

自分の新居の図面があればそれを見てもいいでしょう。

図面がない方は私の新居の図面があるのでこちらで確認していきましょう。

柱が3尺おきに立っている

図面の壁の中に四角の×の表記がたくさん書いてあると思います。

この×印の位置に建物の柱があります。

よく見ると柱は3尺間隔で入っているのがわかると思います。

構造的に4.5尺や6尺もありますね。

トイレの広さや廊下、階段、物入など3尺内で作られている

次にトイレと廊下、階段、物入を見てみましょう。

トイレの大きさは幅が3尺で奥行きが6尺です。

つまり3尺×6尺(910mm×1820mm)というグリッドでトイレの大きさが決められています。

これは一般的な木造住宅のトイレの大きさといえます。

次に廊下にある物入の大きさをみてみましょう。

奥行きがトイレと同じで3尺、幅が3尺+3尺の半分の長さなので4尺5寸になり、

物入の大きさは910mm×1365mmということになります。

また、廊下は柱と柱の間に作られているので、廊下も3尺の中を通るわけです。

階段の幅も同じで3尺です。

3尺を基準に頻繁にでる寸法を早見表で解説

3尺(910mm)間隔で木造住宅はできているということは理解していただけたと思います。

もう少し話を進めようと思います。

3尺を基準として2倍や1/2倍なども覚えておくとより木造住宅を理解しやすくなります。

なので、簡単に分かるように早見表にしてみます。

| 数値 | 倍数 |

| 1尺5寸 455mm | 1/2倍 |

| 3尺 910mm | 1倍 |

| 4尺5寸 1365mm | 1.5倍 |

| 6尺 1820mm | 2倍 |

3尺を基準と考えたら、他にこの3種類の寸法も頻繁に使用する寸法なので、覚えておくといいと思います。

1尺5寸 455mm

1尺5寸(455mm)は3尺の1/2倍になります。

なので柱と柱が3尺なのでその中間で455mmということになります。

そして柱と柱の間に細い四角の表記があると思います。

これは「間柱」という柱とは違う柱が入っています。

間柱は構造としての役目はなく、主な役目は石膏ボードなどのビスを止めたりするための柱と柱の中間の柱となります。

そして、この間柱は3尺間隔に入っている柱の真ん中にあるので、3尺の半分で1尺5寸となります。

4尺5寸(1365mm)6尺(1820mm)

4尺5寸と6尺は間取りで表記されることが多いです。

一般的な住宅の仕様だとトイレや物入などでも6尺などが使用されます。

フローリングの1枚の長さや石膏ボードなども6尺で作られています。

木造住宅で使用する尺、寸、分:まとめ

- 小数点以下はややこしいので省略して覚えましょう。

- 1分=3mm 2分=6mm 3分=9mmのように3の倍数と覚えれば簡単

- 下記の4パターンは頻繁に使用する数値なので覚えてしまった方がいいです。

| 数値 | 倍数 |

| 1尺5寸 455mm | 1/2倍 |

| 3尺 910mm | 1倍 |

| 4尺5寸 1365mm | 1.5倍 |

| 6尺 1820mm | 2倍 |

木造住宅の尺貫法に関して長さの単位を解説しました。

尺貫法はmmに換算すると1分が3.0303mmなど慣れないと理解しにくいですが、小数点を省いて考えたり、3尺、1尺5寸、6尺など頻繁に使用する寸法を中心に覚えれば、図面が見やすくなったり、マイホームでの打ち合わせでも非常に便利になります。

住宅の購入を検討中の方は、この記事をきっかけに必要最低限だけでも尺、寸、部の使い方を覚えてみてください。

きっとマイホームのことを更に理解できて、楽しく家づくりを進めていけるでしょう。

DIY初心者向けにインスタグラムやっています

最後に、斉藤は普段木工職人として本職で働きながら、ブログやWebライター業をしています。

それ以外にも、最近ではInstagramに力を入れており、

木工DIY、日曜大工をこれからDITYを始めたい、始めたばかりの方向けにわかりやすく、やりか作り方を毎週月、水、金曜日の朝7:00に投稿しています。

ありがたいことに、学生や女性の方もフォロワーに多く参考にしてくれています。

「マイホームを作ったら自宅でDIYをしたいな」

このようにお考えの方がいましたら、ぜひInstagramに遊びに来てください!

ぜひ、フォローしてくれると嬉しいです。

ブログからきましたと言ってれると、もうなんでも質問答えます!!

それでは、良い家づくりを願っております。

インスタアカウント→Naoto@木工DIYアドバイザー