前回の記事で庭づくりシリーズが#1~#10を振り返り、ある程度自宅の庭のDIYが進んできたと改めて自分でも感じました。

ですが、まだまだ庭づくりは終わりではなく、これからも庭づくり、ガーデニング、エクステリアのDIYなどいろんなことに挑戦していきます。

というわけで、今回は庭づくりの中でも規模の大きいDIYになります。

何をやっていくかというと、

自宅のリビング、ダイニングの窓から出ることができる、

ウッドデッキを作っていきます。

我が家の自宅はリビング、ダイニングにある大きな窓に沿って土間コンクリートが打ってあります。

これは、ちょっとしたテラス風の空間にしたいからという理由と、いつか今回みたいにウッドデッキをDIYで作るとときに土の上より、コンクリート上に作りたいという理由から住宅の工事と一緒に住宅メーカーに土間を打設してもらっていました。

結果的には今回のようにウッドデッキをコンクリートの上に作ることができたので作戦通りといったところです。

というわけで、今回は自宅のリビングダイニングの窓から庭に出られるウッドデッキを作っていくという内容になります。

ウッドデッキに関しての材料や費用に関しては別の記事でまとめているので下の記事を見てください。

この記事の内容はYouTubeチャンネルで前編、後編で動画として公開しているので、よろしければ動画でも見てください。

- 1.土間コンクリートの採寸

- 2.熱中症対策でテントを立てる

- 3.防腐剤のクレオトップを大引き材に塗っていく

- 4.デッキ材をキシラデコールで塗装

- 5.防腐剤が乾いた大引きにもキシラデコールで塗装

- 6.鋼製束を大引きに付けて試し組み

- 7.木製の束柱をカット

- 8.束と大引きの組み立て

- 9.束柱を仕上げ塗装

- 10.土間に平板を並べる

- 11.脚材とデッキ材を仮置き

- 12.鋼製束で高さの調整をしていく

- 13.束の位置を鉛筆で印をつける

- 14.束と平板をボンドで接着する

- 15.デッキ材を脚材と仮止めしておく

- 16.12~15の繰り返し

- 17.揺れ防止のために根がらみを取り付ける

- 18.正面に貼る幕板を取り付ける

- 19.デッキ材と幕板を本締め

- 20.幕板の仕上げ塗装

- ウッドデッキの完成

- ウッドデッキ作り:まとめ

1.土間コンクリートの採寸

まずはウッドデッキを作る土間コンクリートの大きさを測っていきます。

測った長さなどを元にホームセンターで商品を選んだり、ホームセンターで木材をカットしてもいます。

大きさを測ってみたところ奥行きは左側が91㎝右の奥行きが長い方が182㎝と尺貫法でいう3尺グリッドで作られていることがわかりました。

この91㎝の奥行きというのが今回材料選びで非常に重要となってきます。

測った寸法をしっかりとメモをして、必要な数量などを計算しておきます。

簡単に平面図的なのを書いたのですが、あまりにへたくそで理解してもらえるクオリティーでないため公開はしないことにしました・・・

自宅の窓からなるべく段差がない状態でウッドデッキに出られるようにしたいので、土間から窓下までの高さも測っておきます。

2.熱中症対策でテントを立てる

ウッドデッキ作りは8月の中旬で夏のど真ん中です!!

一日中外にいては熱中症になってしまうので、休憩用のテントを立てておきます。

休憩用に立てたテントですが、結果作業中にも使用することになりました。

近隣へ木屑などなるべく飛ばないようにとあまり目立たないようにしたいので目隠しも付けておきます。

3.防腐剤のクレオトップを大引き材に塗っていく

それではまず防腐剤のクレオトップを杉の角材に塗っていきます。

ここで問題発生です。

防腐剤は油性なので、発泡スチロール製のハケが溶けてしまいました。

よくよく考えたら油性塗料を薄めるのにシンナーやうすめ液などを使用するので発泡スチロールは溶けるよなと気づきました。

持ち手部分がこのようにもう使えません。

仕方ないので通常のハケを使用して途中からは塗ることにしました。

しかし、油性用のハケは買っていなかったので水性用のハケで防腐剤を塗っていきます。

切り口はよく塗料を吸うので最後にもう一度塗っておきました。

4.デッキ材をキシラデコールで塗装

次にオリーブ色のキシラデコールを使ってデッキ材を塗装していきます。

このデッキ材は最初から防腐剤が塗られているので、クレオトップは塗らずにキシラデコールで色付けを兼ねて塗っていきます。

今回使用しているキシラデコールは水性なので、先ほどの発泡スチロールのハケが使用できます。

3つも買っておいたので使えてよかったです。

広い面を塗るのに発泡スチロールのハケは効率が良く結構使えましたが、ハケの毛がすぐに抜けてしまうのが少し欠点でした。

ケチらないのであれば通常のコテバケを使用するのが良かったです。

板と板の間は細いハケで最初は塗っていたのですが、

途中から面倒になり塗るのをやめました。。。

5.防腐剤が乾いた大引きにもキシラデコールで塗装

最初にクレオトップで塗っておいた角材にもキシラデコールを塗っていきます。

ここでふと気になったのが、クレオトップは油性ですがキシラデコールは水性の塗料なのです。

ちゃんとキシラデコールを塗ることができるか心配でしたが問題なく塗ることができました。

本来なら油性の上には油性の塗料が良かったと思います。

6.鋼製束を大引きに付けて試し組み

ここで一度鋼製束を大引きに取り付けて試しにデッキ材と組んでみようと思います。

鋼製束の下に平板を置いてデッキ材を設置してみます。

窓下ギリギリになるように鋼製束の高さを調整します。

この後木製の束柱を切り出すのでこの鋼製束の高さを元に切っていきます。

妻にも試しに載ってもらいましたが、結構いい感じらしいです。

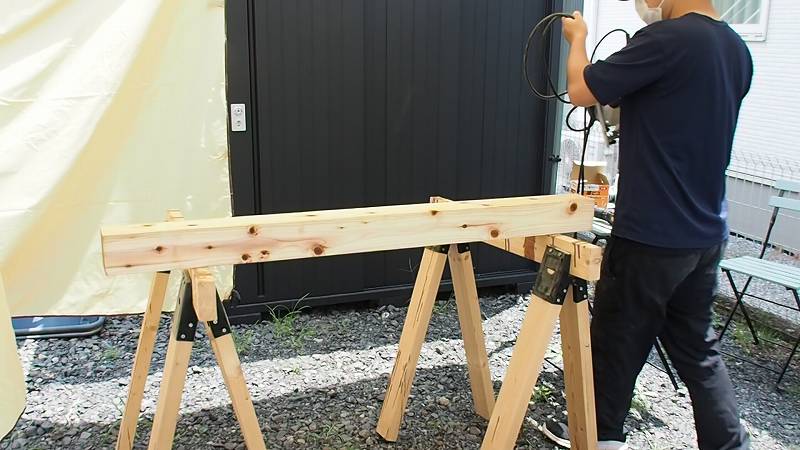

7.木製の束柱をカット

それでは先ほどの鋼製束の高さを元に木製の束柱を切り出します。

ちなみに、外は暑すぎでここからはテントの下で作業をすることにしました。

束柱は大引きにも使用した90㎜の角材を使用します。

丸のこで90㎜は一回で切ることができないので2回に分けて切っていきます。

この束柱をひたすら合計17本を切っていきます。

8.束と大引きの組み立て

次に大引きと束を取り付けていきます。

まずは鋼製束から大引きに取り付けていきます。

組んだ後の調整をスムーズにやるため、鋼製束の高さをここである程度揃えておきます。

長い方の大引きは真ん中にも鋼製束を取り付けておきます。

これで鋼製束と大引きの取り付けが完了。

次に木製の束と大引きを付けていきます。

この木製の束は脇から2本ずつ合計4本ビスを打って固定をします。

ドリルで下穴をあけてからビスを斜めに打ち込んでいきます。

木製の束も長い大引きには真ん中にも束を取り付けておきます。

9.束柱を仕上げ塗装

木製の束はまだキシラデコールで塗装をしていなかったので、自分が組んでいく間に妻に塗ってもらいました。

ここまでがYouTubeの動画で公開している前編の内容になります。

10.土間に平板を並べる

ここから実際にウッドデッキを組み立てていくのでまずは平板を土間コンクリートに置いていきます。

11.脚材とデッキ材を仮置き

先ほど組んだ脚材を置いていきます。

鋼製束と木製束の脚材を交互に置いていきます。

デッキ材を上に置いていきます。

土間の右側は182㎝の奥行きなのでデッキ材を2枚並べるとピッタリです。

左の狭い側も置いていきます。

ここだけ一番端に木製束を置きたかったので鋼製束が並んでいます。

12.鋼製束で高さの調整をしていく

仮置きが終わったら束の高さを調整していきます。

木製の束は高さが変わらないので、鋼製束で木製束の高さと揃えるように調整をします。

何度も調整をしてはデッキ材を置いてみて隣と段差がないように調整をします。

試しに水平器で確認してみましたがちゃんと水平が取れていました。

高さが決まればナットを締めて固定をします。

13.束の位置を鉛筆で印をつける

一度束の位置を決めたらその位置を平板に鉛筆で印を付けておきます。

なぜならこの後一度この脚材を移動させるからです。

14.束と平板をボンドで接着する

それではここから束と平板をこのボンドで接着していきます。

一度脚材を平板からずらして印をしたところにボンドを付けていきます。

ボンドは多めに塗った方がしっかり接着した感じがありました。

ボンドを塗ったら脚材を印に合わせて戻します。

ボンドが乾いた状態です。

しっかり平板と束が乾いており触るとゴムのようになっています。

鋼製束は穴から飛び出るくらいボンドが付いていた方が良く接着されます。

15.デッキ材を脚材と仮止めしておく

脚材とデッキ材を仮で固定しておきます。

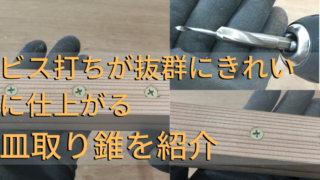

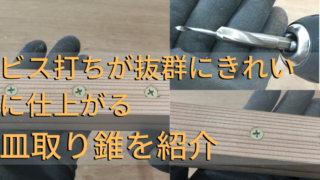

ビスを打つ前にこの皿取り錐というビスの頭がきれいにデッキ材と平らになる道具を使用します。

ドリルと一緒にビスの皿部分に合わせて削ってくれる便利な道具です。

以前この皿取り錐に関して紹介する記事を書いていたのでよろしければ下から見てみて下さい。

最終的には1か所に1本はビスを打つ予定ですが、

とりあえず、4角に1本ずつくらい打っておきます。

16.12~15の繰り返し

このような感じで、鋼製束の高さを調整して脚材の位置を決めて、印をしてボンドで平板と接着。

そしてデッキ材と脚材を仮で固定の流れで全てを組んでいきます。

デッキ材を繰り返し段差がないか確認をしながら組んでいきます。

17.揺れ防止のために根がらみを取り付ける

全て組み終わったらウッドデッキの揺れを防ぐために根がらみという部材を取り付けていきます。

これは木製の束と束を板材でつないで横揺れを防ぎます。

板材は鋼製束には取り付けができないのでここで木製束が活躍するというわけです。

印をして根がらみをカットします。

根がらみはウッドデッキの奥に貼るので潜って取り付けをしなければいけません。

ウッドデッキの下に何とか潜ることができました。

こんな感じに板材を束と束に固定をします。

奥行きが狭い側も同じく根がらみを付けておきます。

18.正面に貼る幕板を取り付ける

次は正面に貼る幕板です。

幕板は化粧材として見た目を良くするためということと、根がらみと同じく横揺れを防ぐという役目もあります。

高さと板の幅の間隔的に3枚張るのがちょうどいい感じの隙間でした。

19.デッキ材と幕板を本締め

ここまで来たらほとんど完成です。

最後の仕上げとしてまずはデッキ材に全てビスを打っていきます。

1か所1か所皿取り錐で下穴をあけます。

こっちもあけていきます。

そうしたら次はひたすらビス打ちです。

正面の幕板も仮でとめていただけなので、本締めしていきます。

皿取り錐で下穴をあけたとき木屑が出たのでDIY用にしている掃除機で掃除をします。

20.幕板の仕上げ塗装

最後に幕板をキシラデコールで塗装すればウッドデッキの完成です。

ウッドデッキの完成

こちらが完成したウッドデッキになります。

板と板の隙間は手を抜き途中から塗っていません。

なので、そのうち何かしら対応をする予定です。

根がらみをしっかりと付いているので揺れが非常に少なくなっています。

また風通しも良いので湿気が溜まってしまうこともないかなと思います。

一番端だけデッキ材が少し長かったのですが、ちょうど雨どいと同じ出ぐらいなので違和感なく納まりました。

鋼製束は根がらみがぶつからないように事前に取り付ける位置を考慮しなくてはいけません。

ここは後々ステップを作ろうと思います。

床下から覗くと立派なウッドデッキ感がありますね。

ウッドデッキ作り:まとめ

というわけで今回はウッドデッキを制作する内容でした。

この記事は制作する工程に沿っての内容でしたが、次回ウッドデッキの費用は材料選びなどに関しての詳細な記事も書こうと思っています。

なのでそちらの記事も参考にしていただければと思います。

この記事の内容はYouTubeで動画としてみることができます。

よろしければ見てみてください。