DIYで木材の表面をしっかりと研磨、つまりヤスリ掛けをしようとすると電動サンダーが欲しくなってしまいますよね。

最初は手で必死に研磨をしてもいいのですが、ある程度大きな物を作ったり、量が増えると自力での研磨には限界が出てしまうものです

今回はぼくがDIYに電動サンダーを購入した時、いろんな点を検討した結果、

『これが一番良い!』

とハッキリ言える電動サンダーを見つけて、この度購入をしました!

というわけで、今回は選びに選んだ電動サンダー「ボッシュのランダムサンダーGEX125-1AE」をご紹介していきます。

先にこの電動サンダーのオススメポイントを3つ挙げておきます。

- 集塵機能が高く研磨した粉が舞いにくい

- 研磨する強さを調整できるので近隣など騒音を気にする方には便利

- ランダムサンダーでパッドの交換が楽

より詳しく解説していくので、ぜひこの記事を最後まで読んでいってくださいね。

他にも電動工具を紹介しているので、ご興味があれば一緒に見てみてください。

┗RYOBIスライド丸ノコTSS-192をレビュー!レーザーマーカー付き、切断性能良し、値段も〇

┗【マキタ3707FCレビュー】木工職人が選ぶオススメのトリマーはこれ

GEX125-1AEの製品紹介

特徴と仕様に関しては全てボッシュのホームページより引用しております。

ボッシュのサイトはこちら

特徴

最軽量クラスの1.3kgボディで、片手で自在に操作が可能!

作業に最適なスピード調整、吸じん機構で美しい仕上がりを実現!1. マイクロフィルターシステム

・微粒子フィルターが吸込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上がりの均一化、ペーパーの長寿命さらに、クリーンな作業環境を実現します。

2. ソフトラバーグリップ

・エルゴノミクスデザインで手にジャストフィット。すべりにくいソフトラバーで振動も軽減します。片手での操作も容易なデザインです。

3. 電子無段変速ダイヤル

・作業に応じた最適なスピードを設定可能です。

4. 防じんメインスイッチ

・粉じんの侵入による故障を防ぎます。片手での操作も容易です。

仕様

電源:100V(50-60Hz)

消費電力:250W

回転数:7,500 ~ 12,000 min-1(回転/分)

オービットダイヤ(軌道):2.5mm

サンディングペーパー:125mmφ

質量:1.3kg

振動3軸合成値:5m/S2

振動3軸合成値はEN60745-2に準拠コード:2.5m

標準付属品:マイクロフィルターユニット、ラバーパッド(ミディアム:本体装着済)、サンプルペーパー

ボッシュのGEX125-1AEを購入した理由は「集塵能力と操作性の良さ」

このボッシュのランダムサンダーを買う前から、RYOBIのオービタルサンダーは持っていました。しかし、以前勤めていた会社からいただいておいた物で、いろんな点で物足りなさがありました。

今回自宅の部屋の一部を家具製作用の部屋にしたので、室内でも使用できる集塵機能が高い電動サンダーが欲しくなったのがボッシュのランダムサンダーを買うきっかけです。

ランダムアクションサンダーとは?

オービタルサンダーに比べて優秀なランダムサンダー

電動サンダーはいくつかタイプがあります。

- オービタルサンダー

- コーナーサンダー

- ベルトサンダー

- ランダムサンダー(←これが今回購入した種類)

この中から、なぜランダムサンダーにしたかというと、

- 研磨力がオービタルサンダーより強力

- 集塵機能がオービタルサンダーより強力

基本的にはオービタルサンダーと比べて、ランダムサンダーのほうが性能が良いので購入しましました。

特別な用途ででない限り、通常使用で購入を検討する種類はオービタルサンダーか、ランダムサンダーの2択が基本です。

ランダムサンダーが研磨力が良い理由は回転運動があるから

オービタルサンダーでなく、ランダムサンダーにした理由を解説すると、まず一番にパッド部分の動きに大きな違いあるからです。

オービタルサンダーは「パッド部分が楕円形の動きをして研磨」しますが、ランダムサンダーは「楕円形の動き+パッド部分が回転する回転力を加わって研磨」します。

つまり、ランダムサンダーはオービタルサンダーより強力に研磨できるわけです。

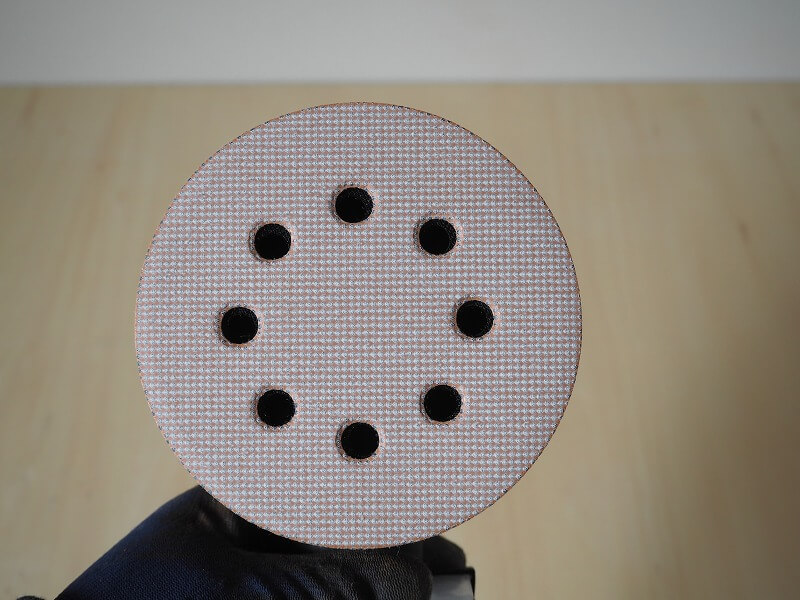

ランダムサンダーが集塵機能の性能が良いのは、穴が開いているから

ランダムサンダーはオービタルサンダーに比べて集塵の性能も高いです。

その理由は、ランダムサンダー独自のパッド部分にある、集塵用の穴に合わせてサンドペーパーに穴が開いているからです。

さらに、ランダムサンダーはパッド部分が円運動をするため削った粉が円運動のおかげで集塵しやすくなっています。

しっかりと集塵しながら研磨をし、室内で使用するならランダムサンダーの方が良いと判断したわけです。

ランダムサンダーのサンドペーパーの値段は?細かさは何番を使用するのが適切か?

値段は他のサンドペーパーより少し高め

ランダムサンダー用のサンドペーパーは、一枚一枚円形で穴が開いており、マジックテープで貼り付けができるため、値段が通常のサンドペーパーに比べて高くなっています。

しかし、その都度サンドペーパーをカットする手間がないので、楽にサンドペーパーの交換作業ができます。

通常のサンドペーパーをカットするときは、カッターで切ると思いますがカッターの刃がすぐに切れなくなってしまうんですよね。。。僕としては、サンドペーパーをカットしないで使用できる方がコストは少し高いですが、楽ちんでオススメということ。

ちなみにランダムサンダーのペーパー1枚の値段はだいたい60~80円前後。

小さいホームセンターだとランダムサンダー用のサンドペーパーが売っていない場合もあるので、大きいホームセンターに行った方がいいかしれません。

ペーパーの番手は180番と320番がオススメ

ペーパーは番手の数値が小さいほど粗目、数値が大きいほど細目となっています。

DIYや家具作りで木材をサンダー掛けする方におススメの番手は、180番と320番の2種類がオススメです。

180番で材料の細かい傷や表面を整え、320番で最後に仕上げるという2度に分けてサンダー掛けをするのがオススメです。(320番より上の400番を使用してもOK!。)

サンダー掛けは片手使用の方がコンパクトで便利

電動サンダーはだいたい各メーカーから両手で使用する大き目サイズ、片手でも使える小さ目サイズの2種類があります。

大きい材にサンダーを使いたいときは両手で使用するサイズを、細かい材や片手で押さえながらサンダーを使いたい方には、片手でも使用できるコンパクトなサイズがオススメです。

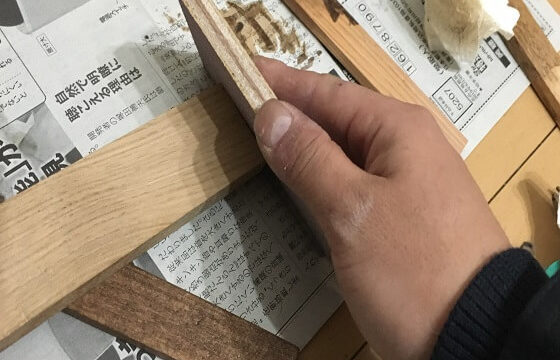

たとえば、小さい木材をサンダー掛けする場合を想像してみてください。

この時の部材が小さいとクランプ(材料を固定する工具)で挟むか、手で押さえないと材料が動いてまともに作業ができません。

なので、両手用のサンダーは材料がぐらつくときはその都度クランプで押さえる必要があり、手間がかかります。

つまりこのような場面では押さえながら、使用できるコンパクトなサンダーが便利というわけですね。

今回はボッシュの片手で使用できるものを購入しましたが、両手で使用するタイプになると、このような商品があります。

こちらは両手で使用するタイプなので、僕が買ったタイプに比べて持ち手がしっかりしていて安定感があります。

もし両手でしっかりサンダー掛けをしたいという方は上の商品がオススメです。

どのメーカーよりもボッシュのランダムサンダーは集塵機能が優秀

欲しい商品の性能などが決まったら悩むのが、メーカー選び。

正直、電動工具の性能はどのメーカーも似たり寄ったりです。

僕は普段電動工具を購入する際は「迷わずマキタを購入」しています。

理由はデザインがシンプルで使いやすく、安心できるメーカーだからです。

今回ももちろんマキタを第一に検討しました。

ですが、最終的には今回初めてボッシュの商品を購入することにしました。

(今でもボッシュの工具はこのサンダーしか使っていません)

これにはちゃんと理由があります。

それは集塵機能のフィルターの違いです。

マキタは集塵した木粉をフィルターのパックに送るだけですが、ボッシュはマイクロフィルターシステムという明らかに高性能な機能が付いています。

ボッシュのホームページより引用したもので解説すると

微粒子フィルターが吸込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上がりの均一化、ペーパーの長寿命さらに、クリーンな作業環境を実現します。

とのことです。室内用では明らかに良さそうですよね。

この後の使ってみた感想でフィルターの効果が分かるようになっています。

つまり、マキタ派の僕がなぜボッシュにしかたというと、集塵機能がマキタよりボッシュの方が優秀だったからです。

ちなみにマキタだったら、これにしようと思っていました。

ボッシュのGEX125-1AEを実際に使用してみました

ここからは実際に使用したレビューを書いていきます。

購入したランダムサンダーがこちら。

まだ一度も使用してないので汚れもなくピカピカです。

ではさっそくDIYした時の様子をお伝えします。

今回サンダー掛けしたのはこちら。

赤松の集成材で作成したサイドテーブルです。

その時に作成した記事を公開しているので作成風景はこちらになります。

楽に作業ができて使いやすい

使ってみた感想はオービタルサンダーと比べて、ランダムサンダーの方が楽にサンダー掛けができます。

オービタルサンダーはある程度力を入れて本体を押さえる必要がありますが、ランダムサンダーはパット部分が回るため力を入れるとパット部分がうまく回転できないので、材料にサンダーを支えるぐらいの力で十分研磨をすることができます。

ランダムサンダーは長時間使用するには楽に作業できるということが分かりました。

また、今回購入したボッシュのサンダーが回転数を調整できるので、強い力でサンダー掛けをしたい場合は回転数を上げればいいということです。

電動工具ならではの騒音は、研磨する回転数を調整できるから安心

電動工具は騒音がどうしてもうるさいですよね。電動サンダーも研磨をする音はうるさいのですが、ボッシュのGEX125-1AE

だいたいですが、一番弱くしていれば室内で作業して近隣にも聞こえないかなぐらいです。

反対に一番強力にすると、さすがに音が響きますが……

近隣の方を気にする環境の方にも回転数を調整できるボッシュのGEX125-1AE

使ってみて改めてボッシュのGEX125-1AEの集塵力は凄かった

実際に赤松のサイドテーブルを作成時に使用して、どれほど集塵することができたかというと、こんな感じです。

カバーの中と、フィルターにびっちり木紛を吸い込んでいます。

集塵機能がないサンダーでサンダー掛けをするとこの量が部屋中に飛び散ると思うと、もう集塵機能なしは使用できません。ただし全く粉が飛散しないわけではないのでそこは勘違いしないでください

それでも回転数が少ない状態で使用すればほとんど飛ぶことがなかったです。

ボッシュのGEX125-1AEのまとめ

- 集塵機能の性能が高く素晴らしい

- 片手で使用できて、かつ疲れにくくサンダー掛けを出来る

- オービタルサンダーより早く、楽に作業ができる

- パッドの回転数の調整ができるので、音が気になるときは弱くするなど対応可能

ということで、僕としては新たにボッシュのGEX125-1AE

DIYなどでも騒音や木くずなどが舞ったりとどうしても気にしながら作業をしなければいけません。それを最小限に考慮することができるのはDIYに最適なランダムサンダーではないでしょうか?

私の家具、DIY作品の一覧記事です。

ほとんどの作品で最後の仕上げには今回のボッシュのランダムサンダーが活躍しています。

DIY初心者向けにインスタグラムやっています

普段木工職人として本職で働きながら、アドバイザーとしても活躍しています。

最近ではInstagramに力を入れており、木工DIY、日曜大工をこれから始めたい、始めたばかり方向けに「楽しさ、やり方作り方」に関した投稿を毎週月、水、金曜日の朝7:00に投稿しています。

ありがたいことに、学生や女性の方もフォロワーに多く参考にしてくれています。

よろしければ、ぜひ見にきてください!フォローもしてくれると嬉しいです。

ブログからきましたと言ってれると、もうなんでも質問答えます!!

インスタアカウント→Naoto@木工DIYアドバイザー

インスタではDMで質問いつでも受け付けているのでお気軽にご連絡ください!

DIYの相談サロン始めました

DIYを始めたばかりの方はうまく相談をすることがそもそもできないという悩みがあることを知りました。

そこで、ビデオ会議アプリを使った気軽に相談ができるオンライン相談会を始めました。

こちらは『気軽に木工職人の僕にDIYのことに関してなんでも相談ができる場』

気軽に、がポイントなのでビデオ会議での顔出しは無しとしています。

現状は10分間のサクッと相談できるプランを作っているので、ちょこっと誰かに聞きたい時などにご利用してみてください。

申し込みは専用のサイト「Craft Tree」よりお願いします。

現在は10分間コースのですが無料でご利用できます。