紙やすりなどでサンディングをするとせっかく直角にカットした面が斜め削れてしまったり表面が丸くなってしまうことがあると思います。

これではせっかく直角を出したので精度が狂ってしまいます。

なので、これをどうにかしたいということで今回の治具を作ろうと思いました。

今回制作した治具はサンドペーパーでヤスリ掛けをするときに必ず直角でサンディングをすることができます。

直角のまま表面をヤスリ掛けできるし、荒いヤスリを使用すれば直角出しに使用することができます。

この治具は角度調整機能があるので、その都度角度の微調整ができ、サンドペーパーもマグネットを使用することで簡単に切り替えて使用することができます。

ぜひ、参考にして見てください。

この記事の内容はYouTubeで視聴することができます。

直角サンディング治具の使い方

それではまず、治具の使い方と使用しているところを実際にお見せします。

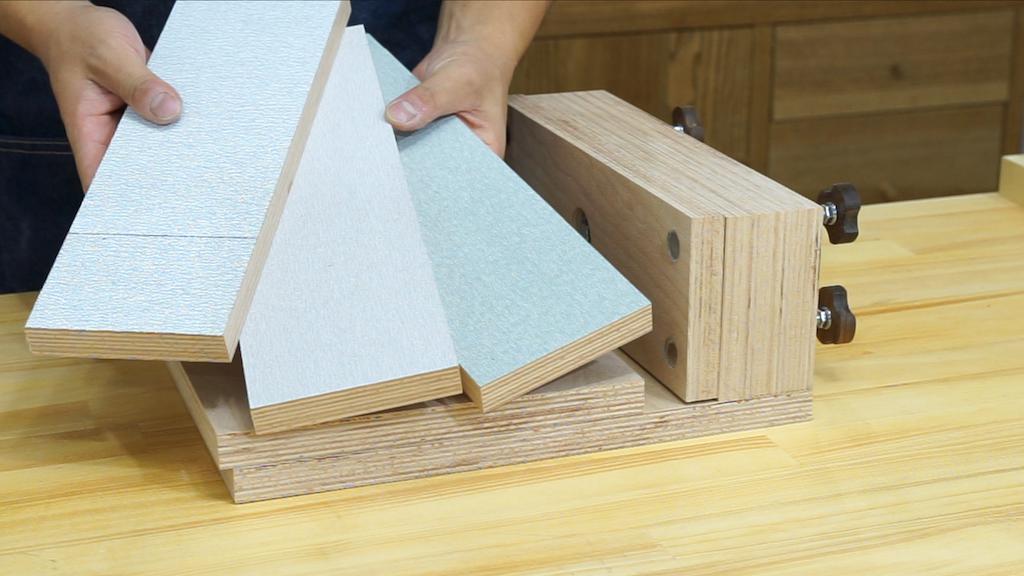

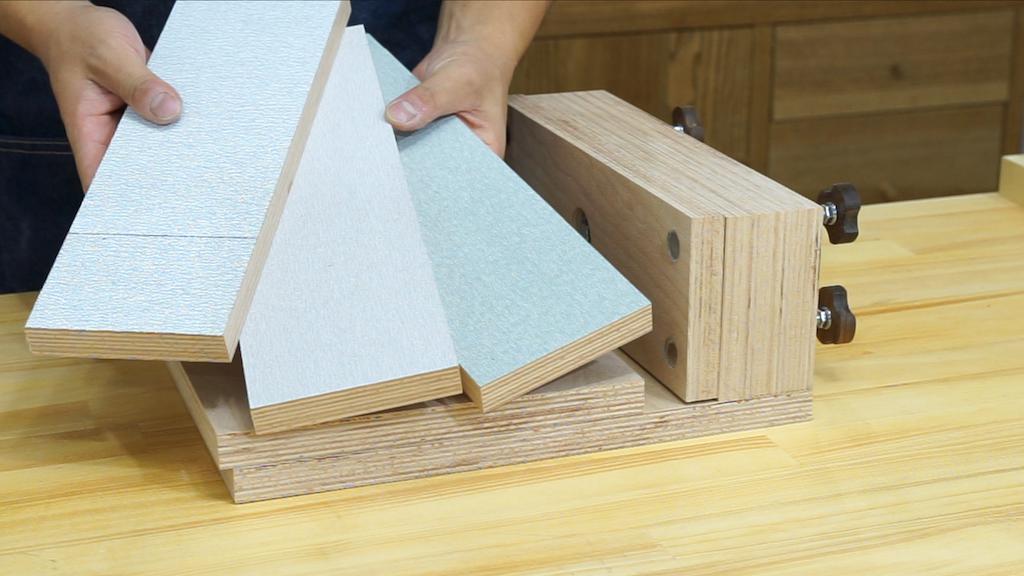

今回サンドペーパーは荒さが#80、#180#320と3種類準備してその都度使用したいサンドペーパーを取り付けて使用します。

使用するサンドペーパーを貼った板を本体の「角度調整用板」に取り付けます。

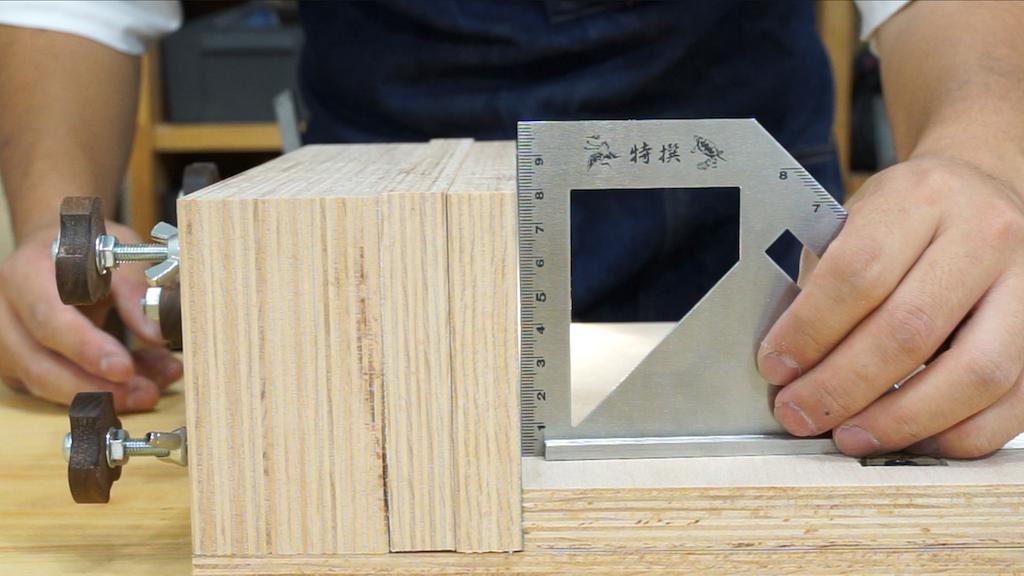

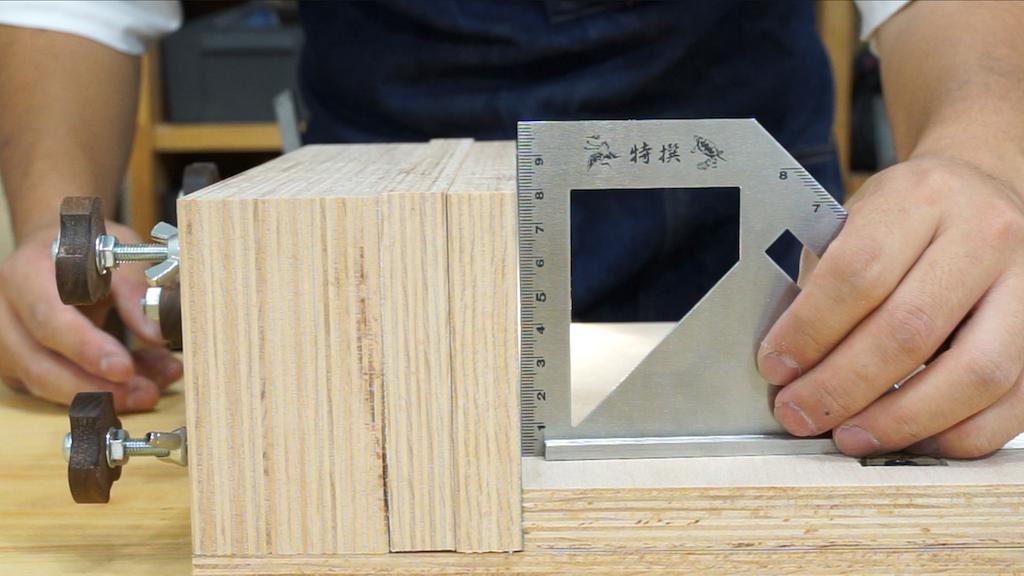

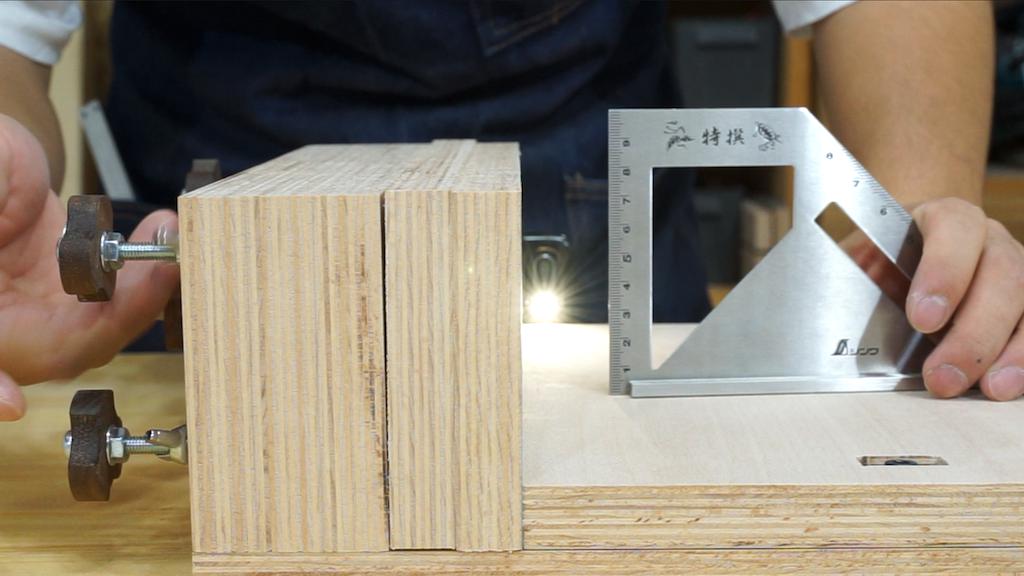

サンドペーパーの角度調整を行います。

左に見えるノブボルトが4角にあり、このボルトの出し加減で角度調整用板の角度が変わりサンディングする角度を調整することができます。

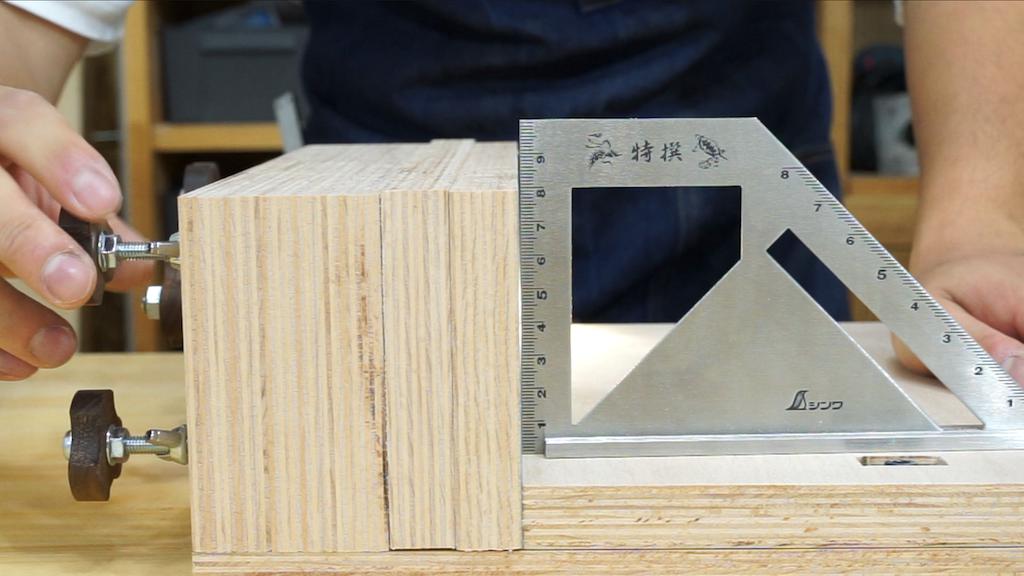

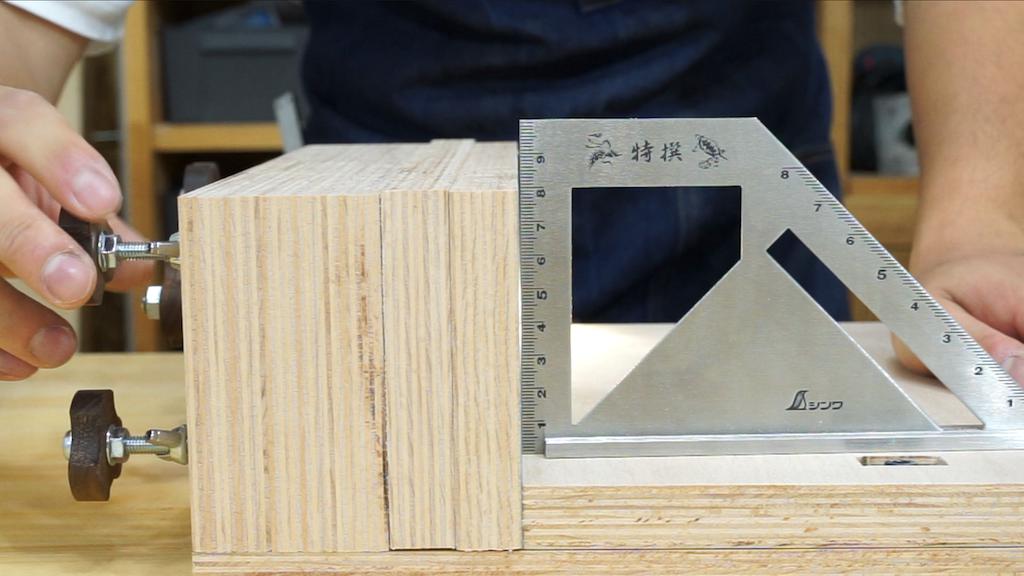

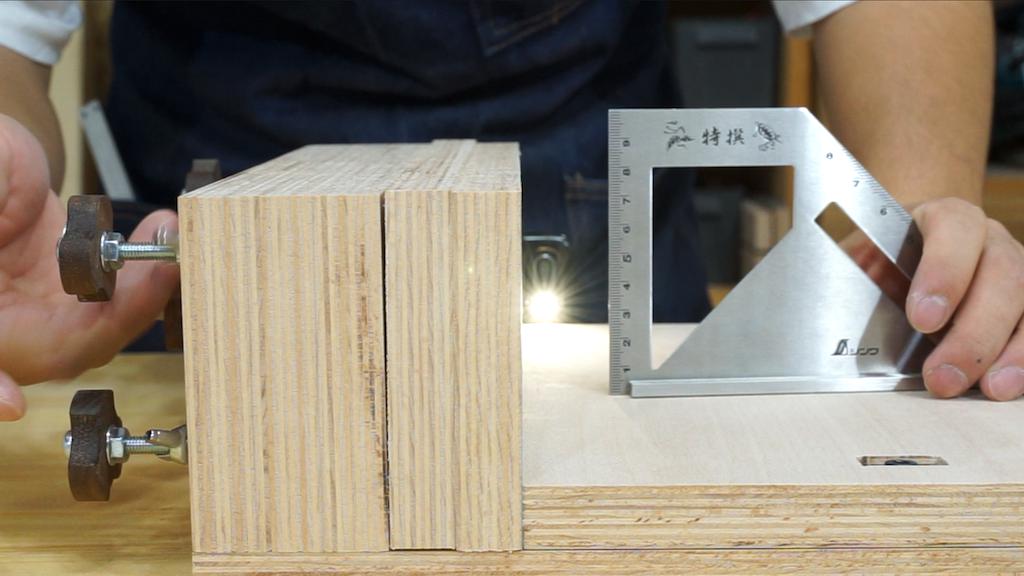

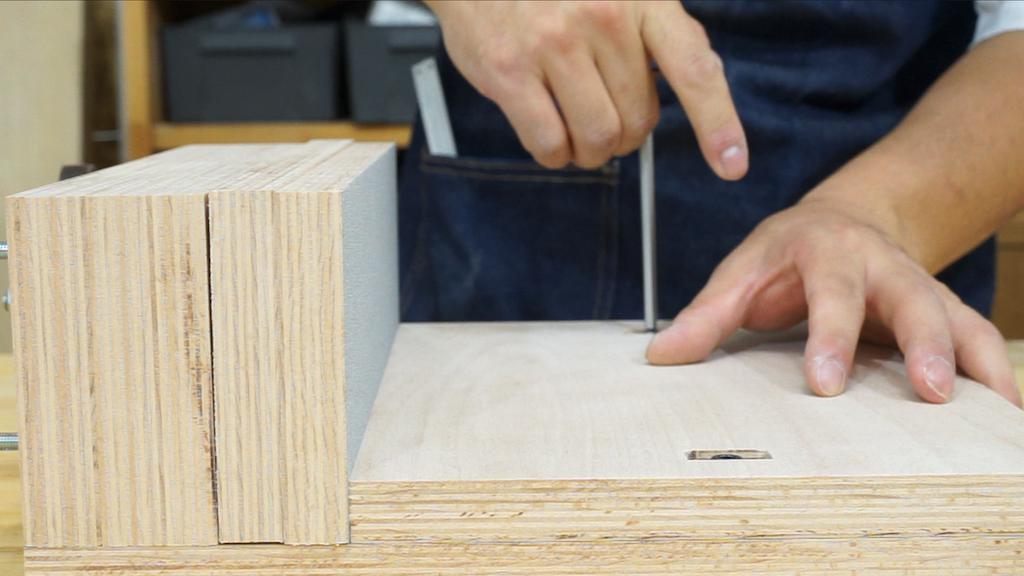

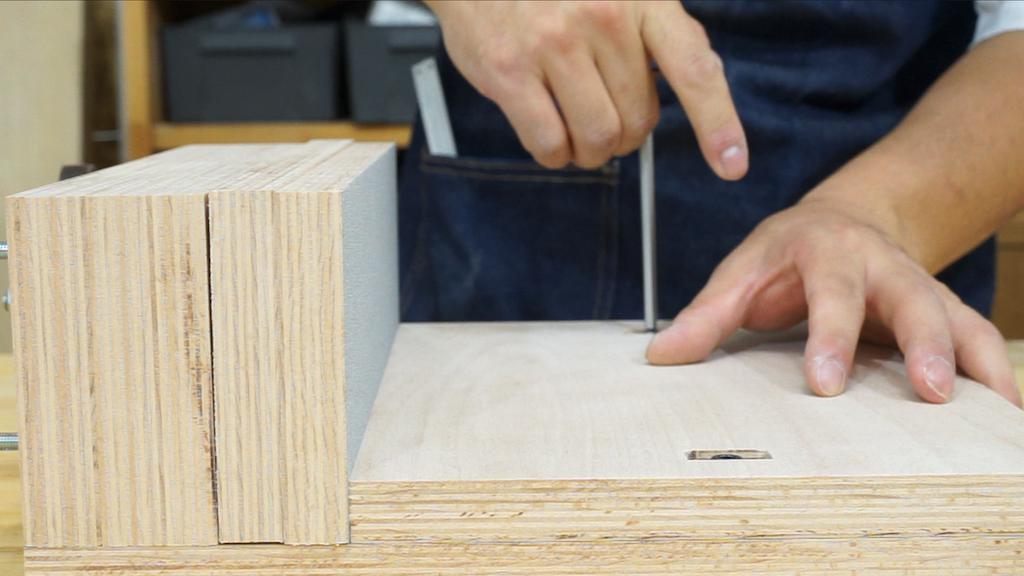

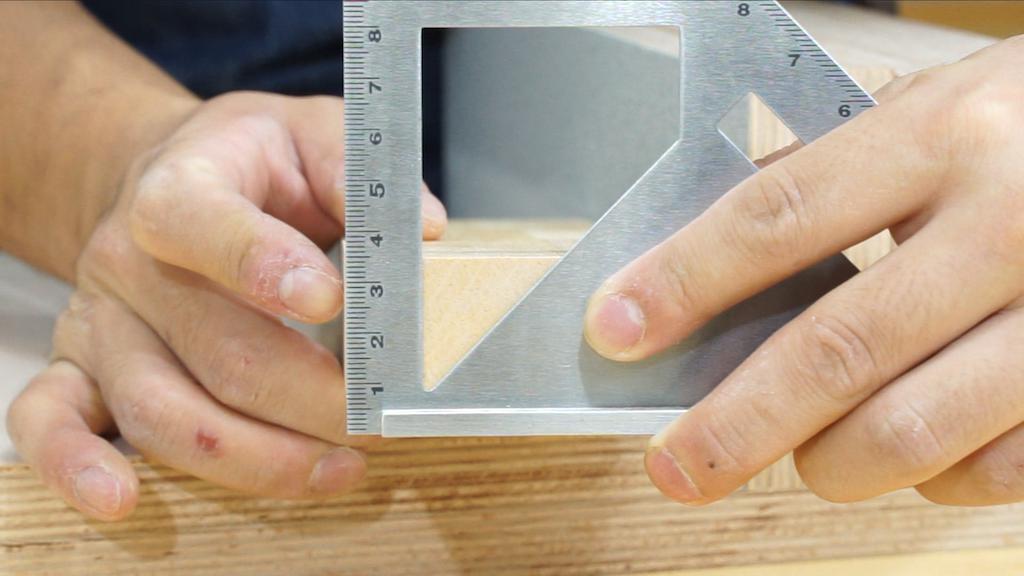

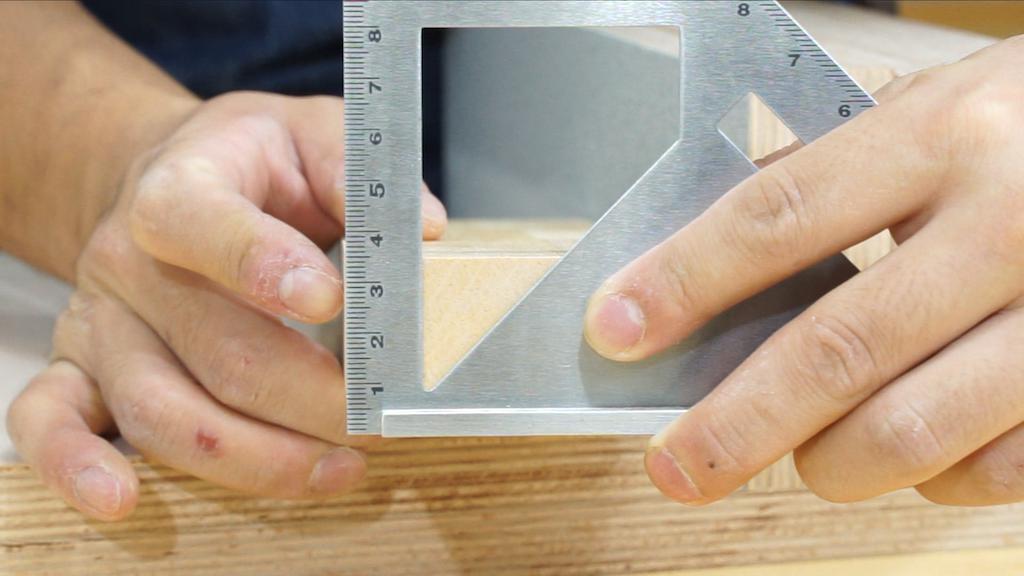

ノブを回して手前、中央、奥と3ヶ所の直角の確認をします。

調整が完了したら、角度を固定するために、蝶ナットでボルトが動かないように固定をします。

最後に底板が可動式になっているので、サンドペーパーに軽く当てた状態にしてボルトで固定をします。

これで、使用する前の調整が完了です。

これでサンディングをすれば、必ず直角にヤスリ掛けをすることができます。

違う荒さのサンドペーパーに切り替えるときは、底板を軽く緩めてから、板を交換すれば磁石で固定されているだけなので簡単に切り替えができます。

サンドペーパーは種類や荒さで厚みに違いがあるので底板を可動式にしました。

もちろんしっかりと直角が出ているのも確認できました。

直角サンディング治具の作り方

1.カットと張り合わせ

まずは、材料の切り出し等していきます。

幅を切り出すときは丸ノコ定規を使用してカットします。

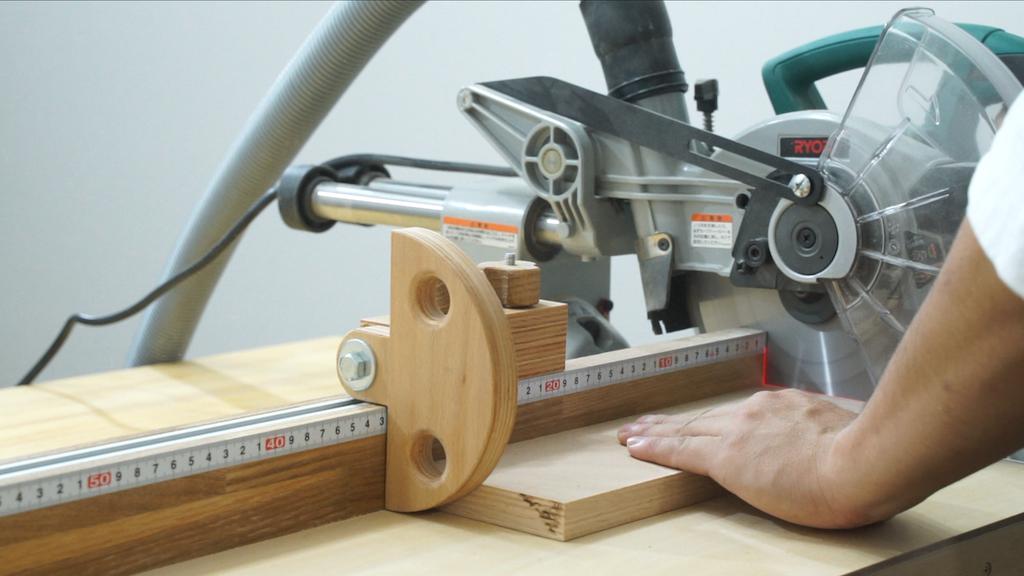

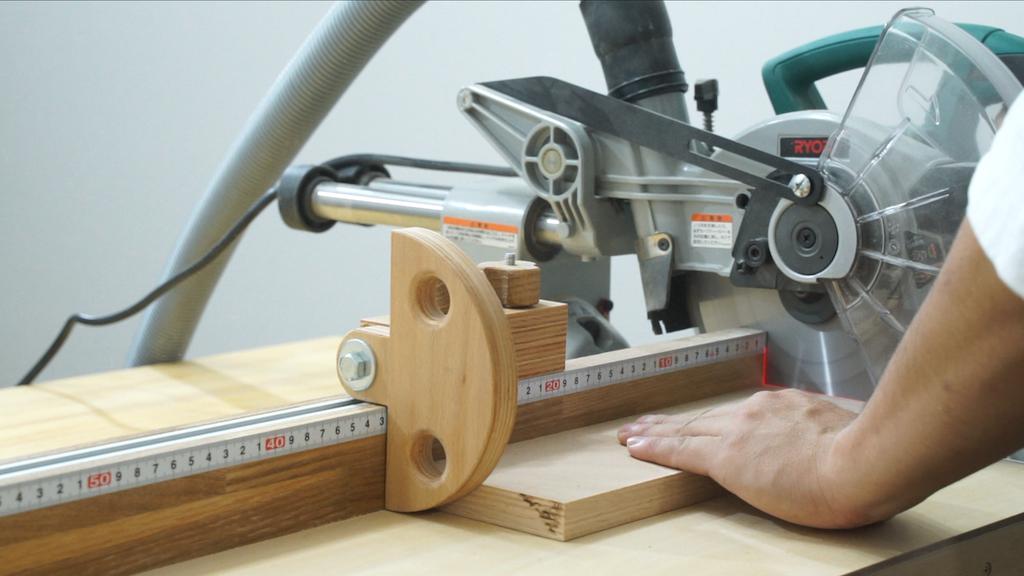

長さを切るときはスライド丸ノコにマイタソーステーションを取り付けて精確にカットします。

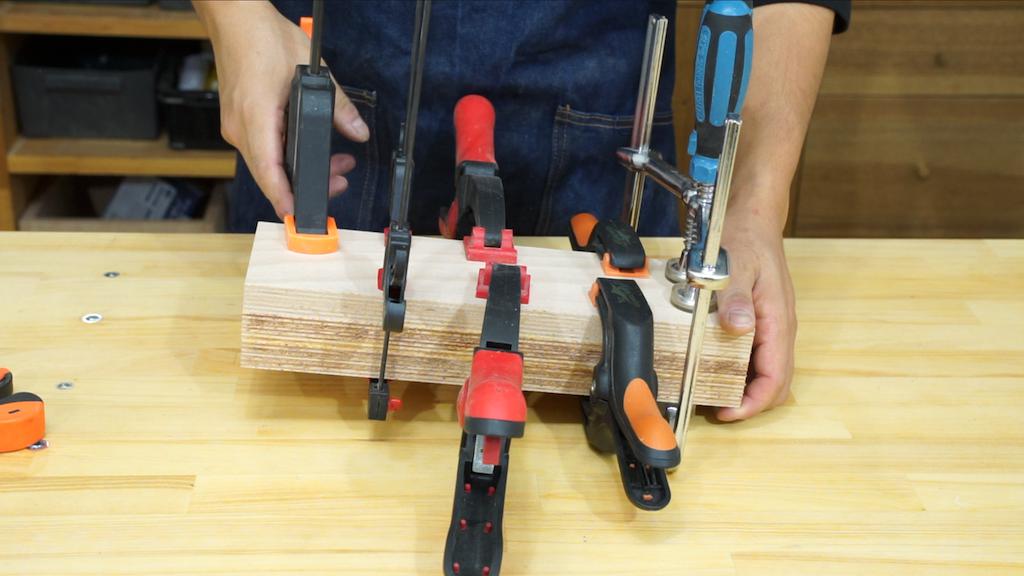

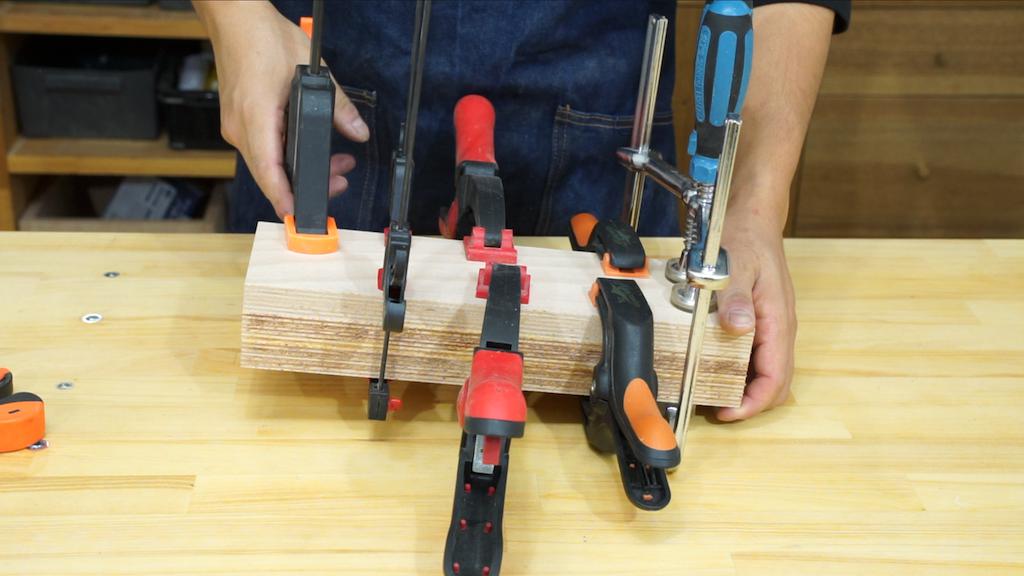

今回は合板を3枚張り合わせてしっかりとした厚みを持たせた材料が必要なので、ボンドで接着していきます。

クランプを使用してしっかりとボンドが乾くまで固定しました。

サンドペーパーを木板に貼ったもので細かいズレなどを削って平らにしておきます。

直角サンディング治具の作り方

2.マグネット、ナット、ボルト用の穴加工

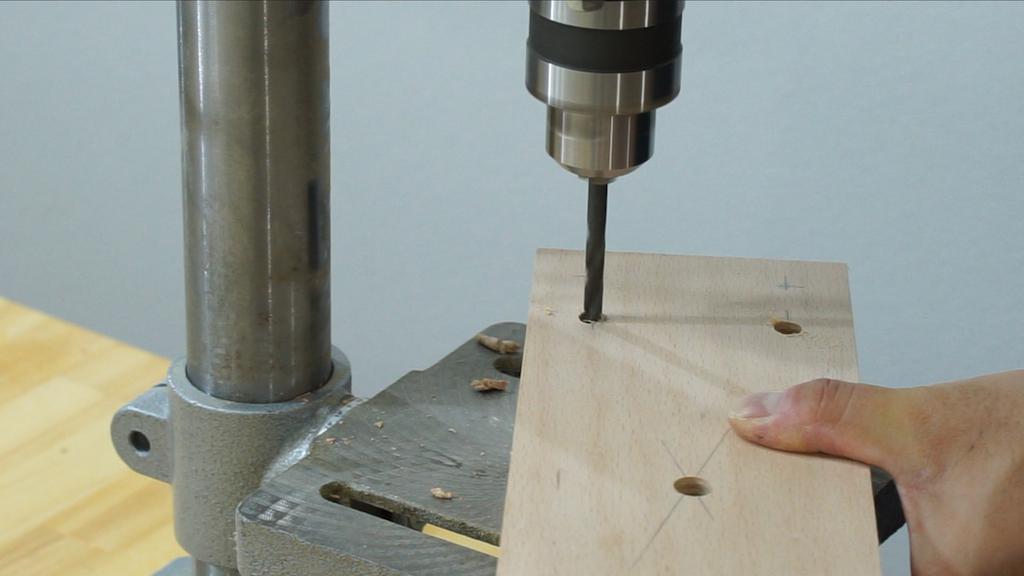

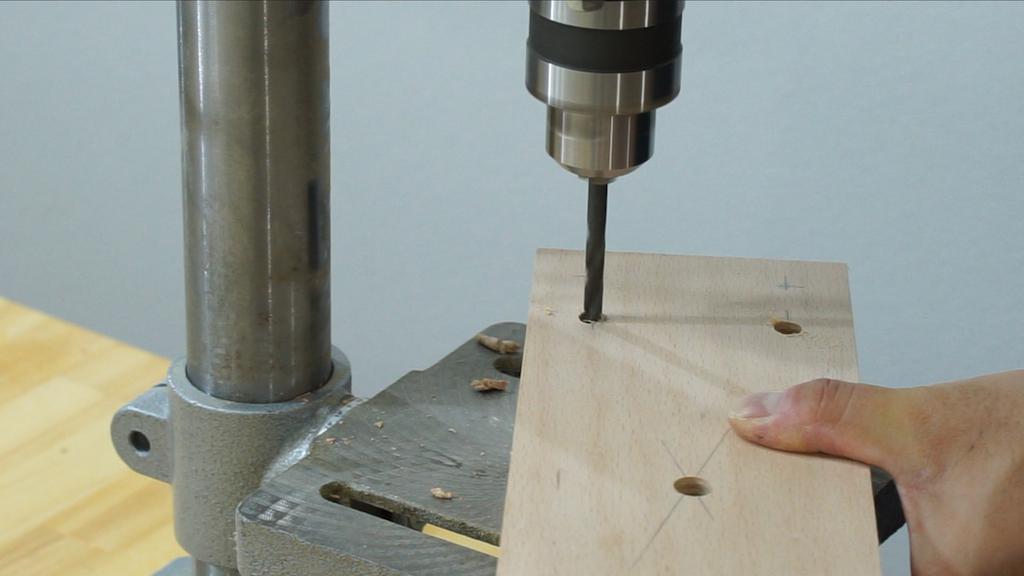

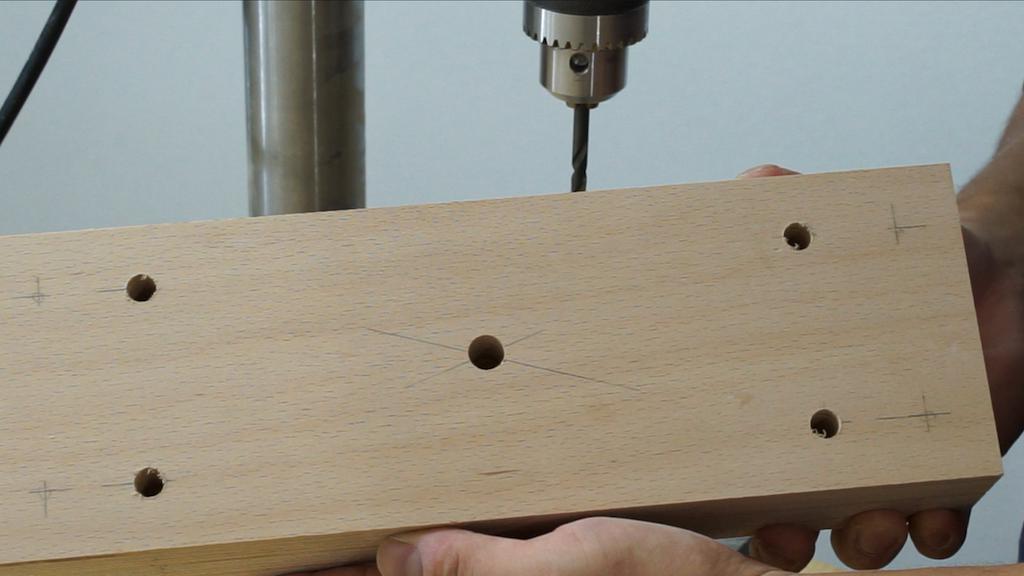

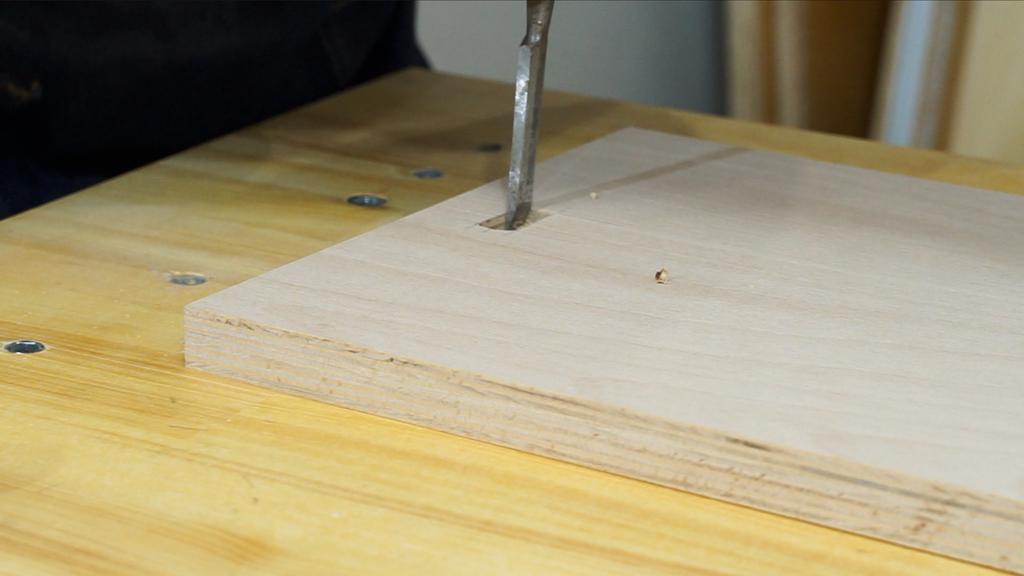

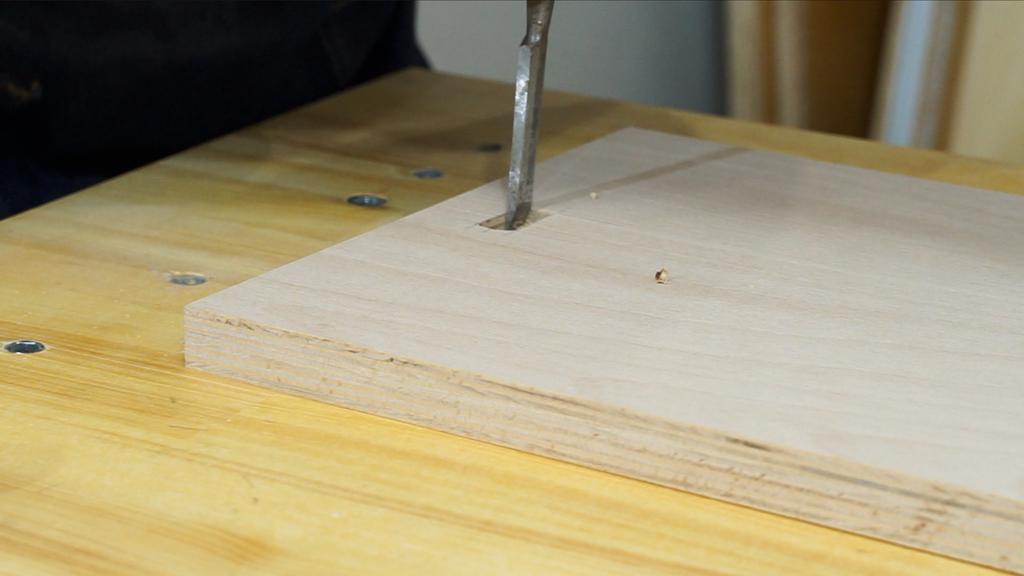

ここからは、ボール盤で穴加工をしていきます。

今回はボルトを通したり、鬼目ナット、ネオジム磁石を掘り込んでフラットに取り付けたいので、ボール盤での作業が多めです。

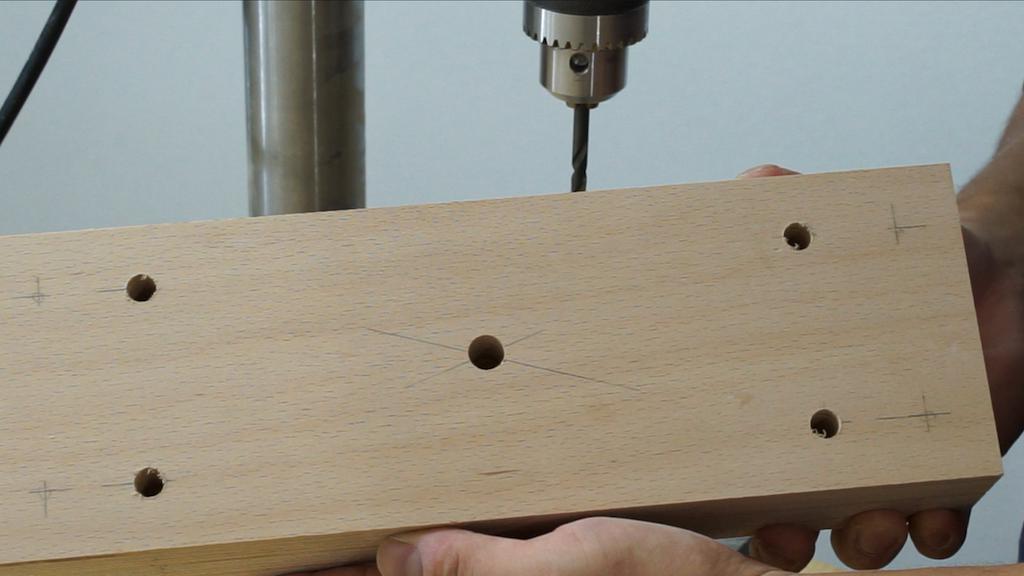

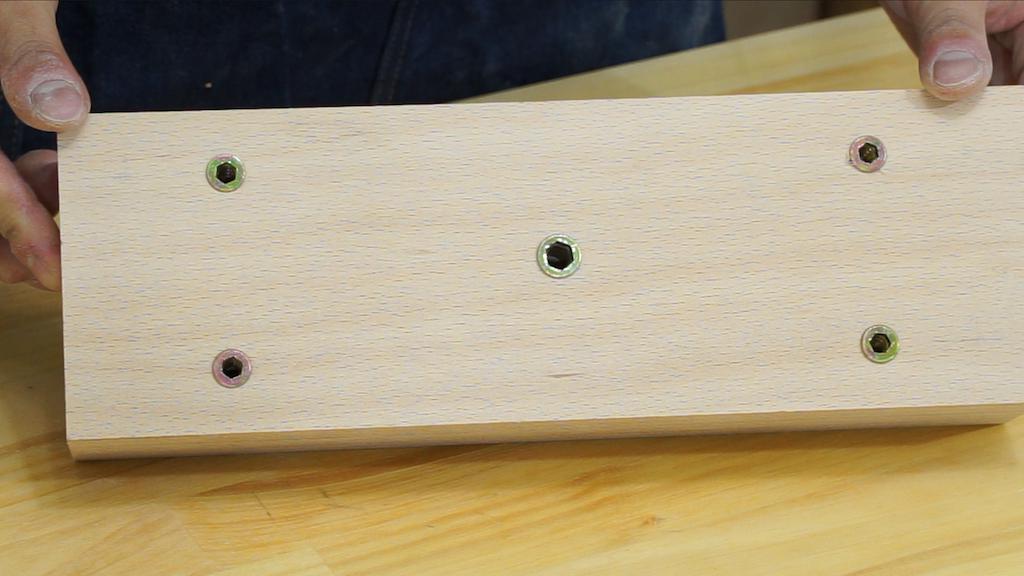

まずは3枚張り合わせた、板材の中心にM8用の鬼目ナットが入る穴を開けます。

穴を開ける深さは鬼目ナットに合わせて途中まで開けます。

次に、M8のボルトが入るように先程の鬼目ナット用に開けた穴の中心を狙って穴を貫通させます。

次は4角にこちらも同じくM6の鬼目ナット用の穴を開けてから、

M6ボルト用の穴を貫通させます。

こちらが鬼目ナットを入れる側

こちらがボルト穴側ということになります。

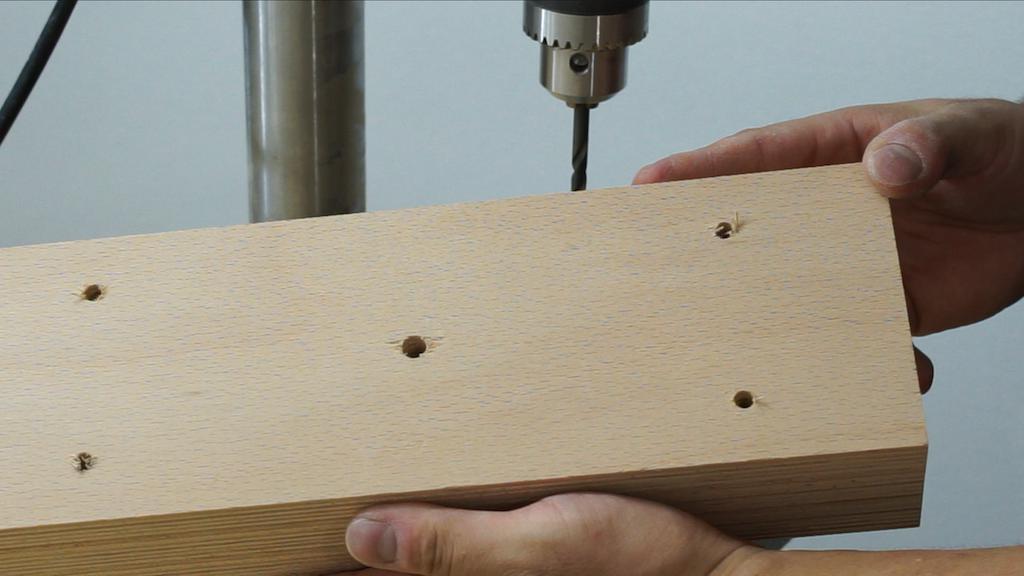

次に合板にネオジム磁石用の止め穴を開けていきます。

磁石と磁石で引っ張り合うようにするのですが、ネオジム磁石は衝撃に弱いため磁石同士がぶつからないように若干凹むぐらいの深さで穴を開けました。

こちらの磁石はダイソーで買ったもので非常に優秀です。

今回は16mmと13mm2種類の大きさの磁石を使用しています。

こちらは角度調整用の板になります。

この板は先程の3枚張り合わせた板から通したボルトを真ん中の穴で受けるようにします。

今回の加工で色々なサイズの穴あけが必要なので、初めて安物のセット品のボアビットを購入してみました。

結構使えています。

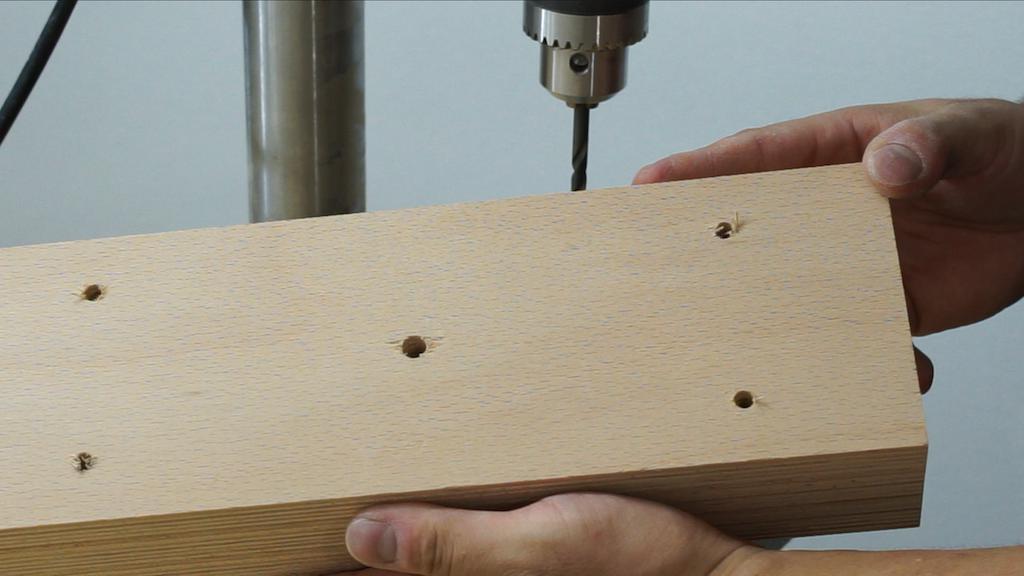

このようにワッシャーとボルトが出っ張らないくらいに止め穴加工をしてボルトが通るようにしておきました。

直角サンディング治具の作り方

3.鬼目ナット、マグネットの取り付け

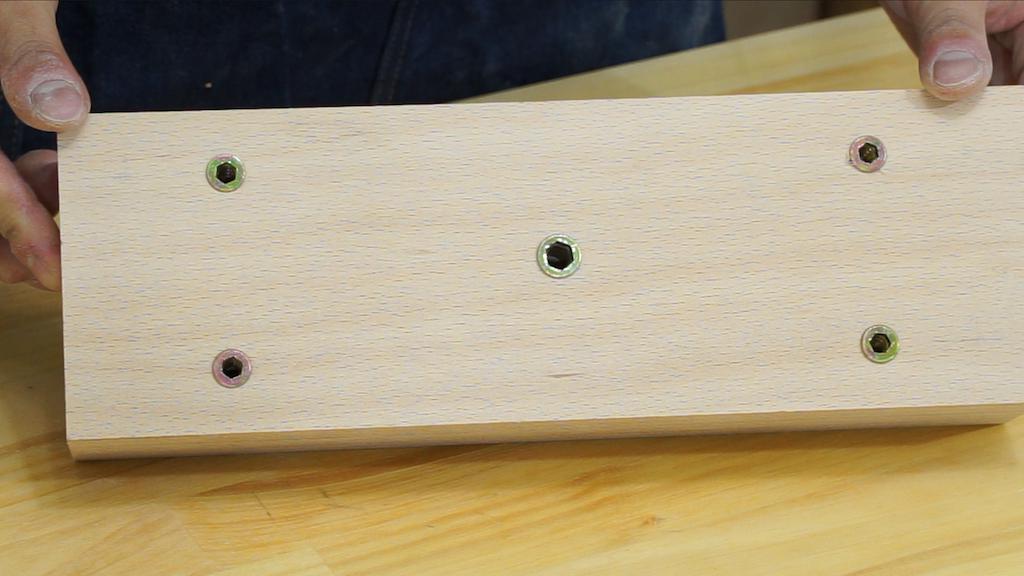

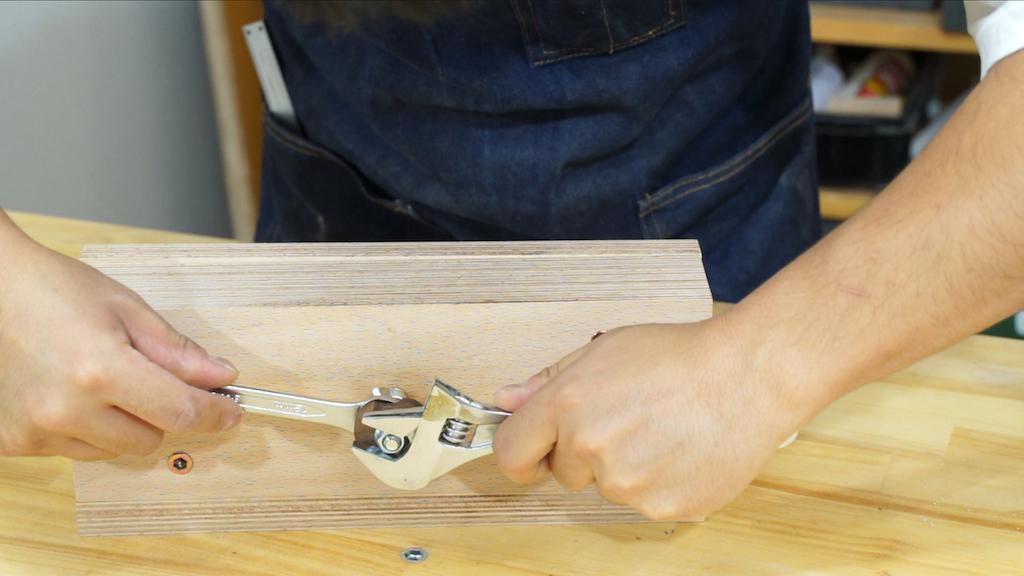

鬼目ナットを取り付けていきます。

今回は3枚張り合わせた板に取り付けるということでなるべく長い鬼目ナットがいいなと思い、ネットで探して長さ25mmの鬼目ナットを使用しています。

これで、5ヶ所の鬼目ナットを入れました。

次にネオジム磁石を板に取り付けていきます。

取り付ける方法は金属用の強力な接着剤を使用します。

このように接着することができました。

ネオジム磁石は角度調整用の板(画像左の真ん中にボルト穴が空いている板)に16mm、サンドペーパーを貼る板に13mmの磁石を貼りました。

受け側を一回り大きい方がなんとなくいいかなと思いました。

ネオジム磁石なので結構強めの磁力を持っています。

ネオジム磁石の選定

今回は16mm13mmのネオジム磁石を使用しましたが、完成して使って見た感じはそれなりの引っ張り力を感じることはできました。

ただ、強くサンディングすると若干板がズレてきてしまいます。

底板の可動を利用してズレないように底板で抑えればズレはほとんど解消できます。

なので磁力だけなら16mm13mmを4つずつだと少し弱いと思ってください。

ダイソーには23mmのもう一回り大きいサイズも売っているのでこの磁石を使っても良かったと後から感じました。

直角サンディング治具の作り方

4.可動する底板の加工

では次に可動する底板の加工をします。

前回の記事で紹介したトリマー用のエッジガイドという治具を使用していきます。

掘りたい線に合わせて中心や端に合わせて溝を掘れるので便利に使うことができます。

詳しくは下の記事を見てください。

角はノミで処理します。

このようにボルトが埋め込まれて可動する加工をすることができました。

ここの鬼目ナットは段差の原因になるツバなしのタイプを使用しています。

直角サンディング治具の作り方

5.各部材の組み立て

では組み立てていきます。

まずは3枚張り合わせて鬼目ナットを仕込んだ板を底板と貼り合わせます。

貼り合わせた板がぐらついてしまうと直角が合わなくなるためしっかりと固定をしておく必要があります。

角度調整用板を取り付けます。

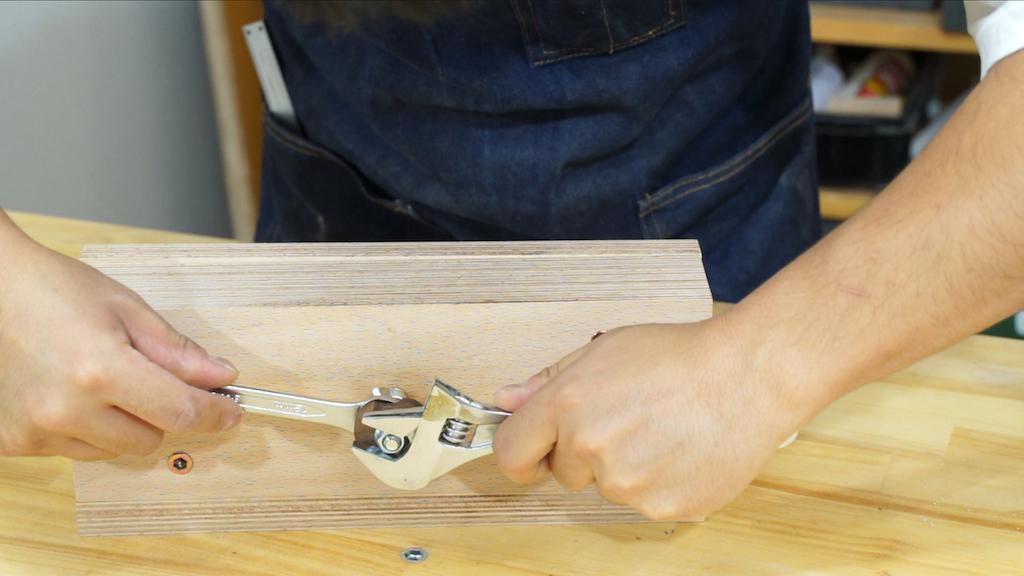

中心のボルトで締めていきます。

ボルトに蝶ナットを取り付けて、

4つ角のボルトで角度調整をするため、少しだけ緩く締めておきます。

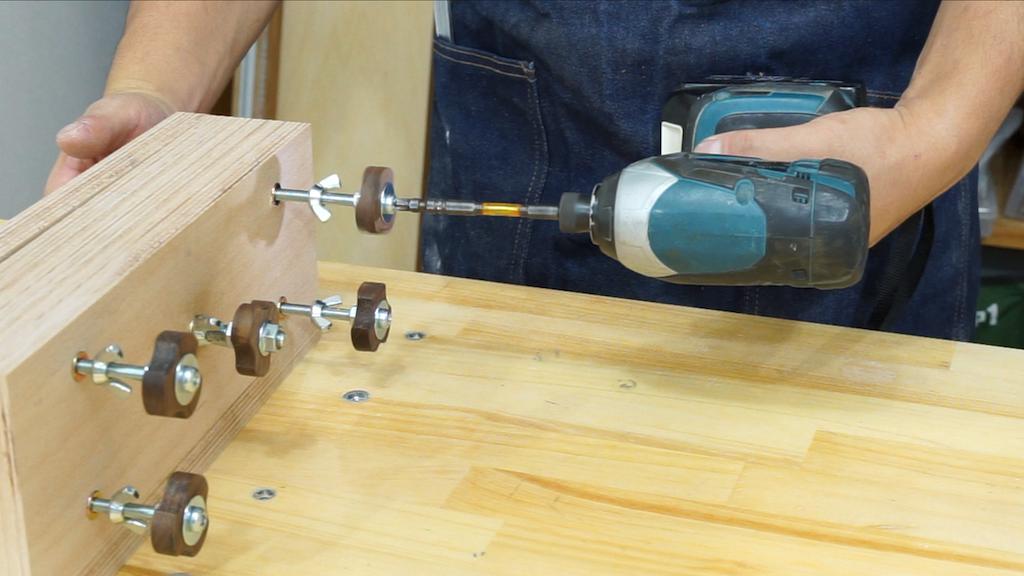

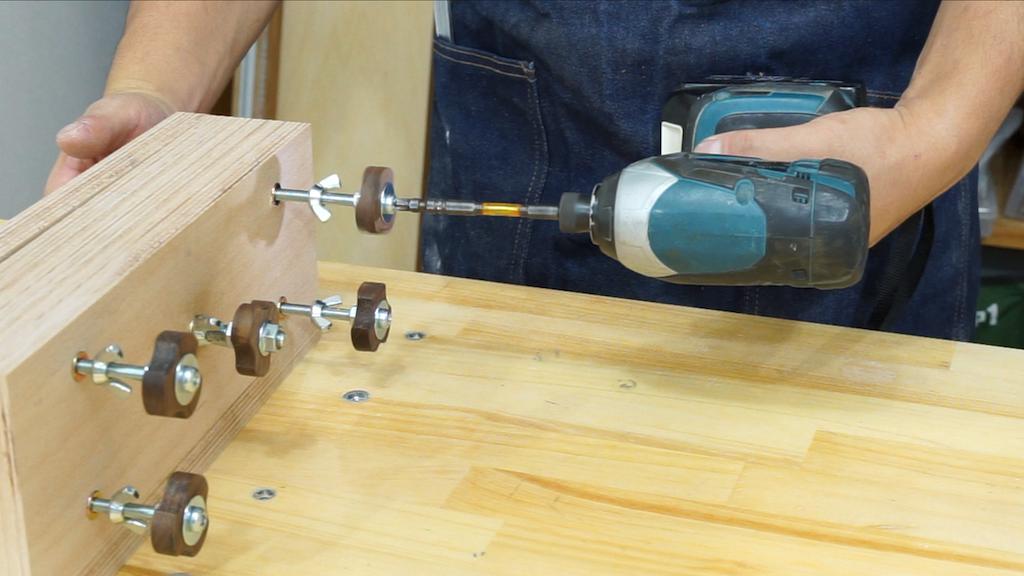

フランジナットのセレートという摩擦力を強くする部位があるものを取り付けて、

手作りの木製ノブを締め付けることでボルトを回すことができるノブの出来上がりです。

ノブの持ち手が木製なのでフランジナットのセレート部分が結構食い込んでくれて空回りしにくくなります。

他の4つ角には鍋ネジの100mmのものを使用してこちらもノブとしてフランジナットで木製のノブを締め付けておきます。

こちらも蝶ナットを付けておきます。

4本のノブ付きネジを4つ角に取り付けます。

これでネジを回すことでネジが奥に飛び出て角度調整用板の角度を変えることができます。

直角サンディング治具の作り方

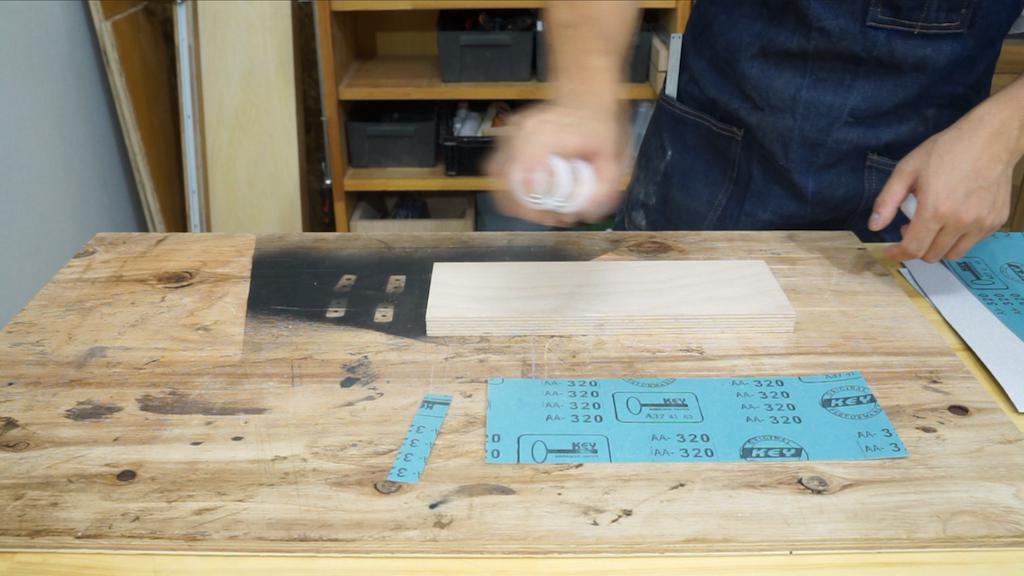

6.サンドペーパーを板に貼り付け

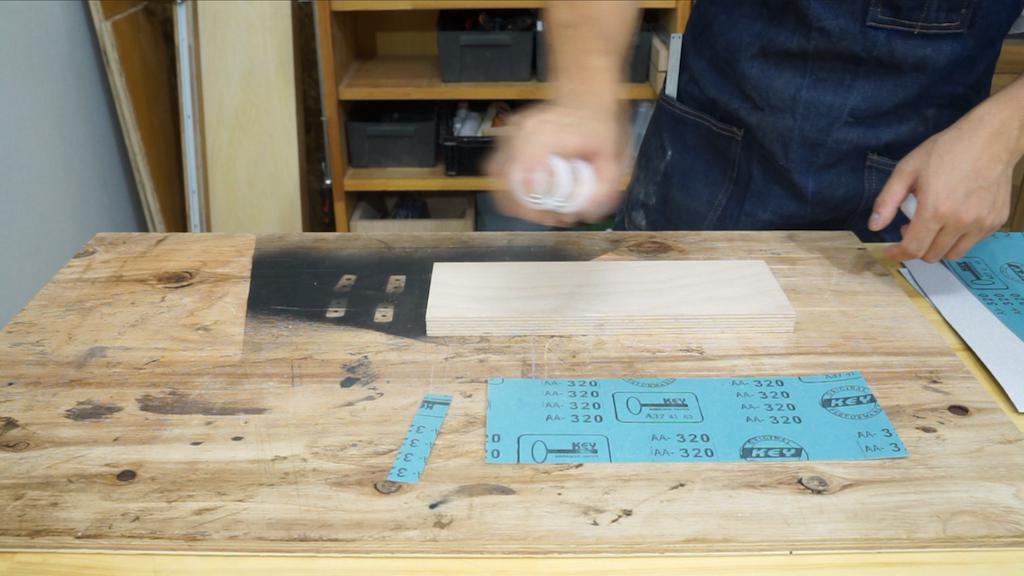

次にサンドペーパーは専用の板に貼ります。

いろんな荒さのサンドペーパーを切り替えて使用したかったため今回は3種類準備しました。

荒い方から#80、#180、#320となっています。

完全に接着をしてしまうとサンドペーパーの交換ができないので、仮止め用のスプレーのりを使用します。

片方だけスプレーすれば貼ることができますが、サンドペーパーに癖がついているとすぐに剥がれてしまうのでそのときは板側にもスプレーするとくっつきが良くなります。

サンドペーパーを貼り終えたら今回の治具が完成となります。

直角サンディング治具の作り方:まとめ

今回制作した直角サンディング治具は、その都度4つ角のネジの出し加減で板の角度を調整できるため、細かい微調整が可能となっています。

また、ネオジム磁石でサンドペーパーを貼った板を素早く切り替えられるので角度出しで荒いのでサンディングして最後は仕上げに細かいサンドペーパーを使うこともできます。

手でヤスリ掛けをするとどうしても斜めになってしまったり面が丸くなってしまったりするので、この治具を使用すれば必ず直角に表面を仕上げることが可能となっています。

角度出しだけで言えば、ディスクサンダーやベルトサンダーみたいな電動工具より精度があるのではと思っています。

ぜひDIYで精度を求めている方はこの治具を作ってみるといいと思います。

この記事の内容は動画でも見ることができます。

作業内容を公開しているのでぜひご視聴してください。