普段から木工系のDIYの動画を見ることが多いのですが、よく皆さんが作っている道具の1つにマーキングゲージというものがあります。

これは直尺に取り付けて罫書きたい寸法のところでストッパーのように固定することで直尺で毎回同じ寸法で素早く線を引くことができるという道具になります。

一般的には下の商品のようなものも販売されており、実際に自分でも使っていますが正直使いにくいのです。。。

なので、今回は自分なりに使いやすいマーキングゲージを自作してみようと思います。

ただ、適当な端材で作っても面白くないし、どうせ作るなら長く使えるしっかりしたものを作りたいの、硬くて摩擦に強い木材で見た目が特徴的な銘木を選んで作っていこうと思います。

この記事は動画で見ることができます。

よろしければYouTubeでのご視聴よろしくお願いします。

ゼブラウッド、ケヤキ、白樫の3種の銘木を使用

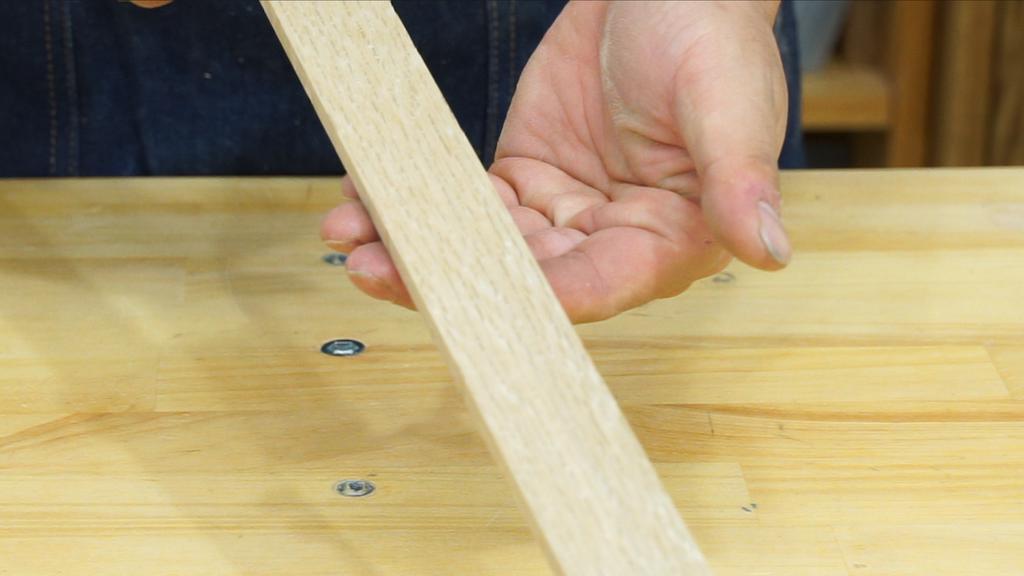

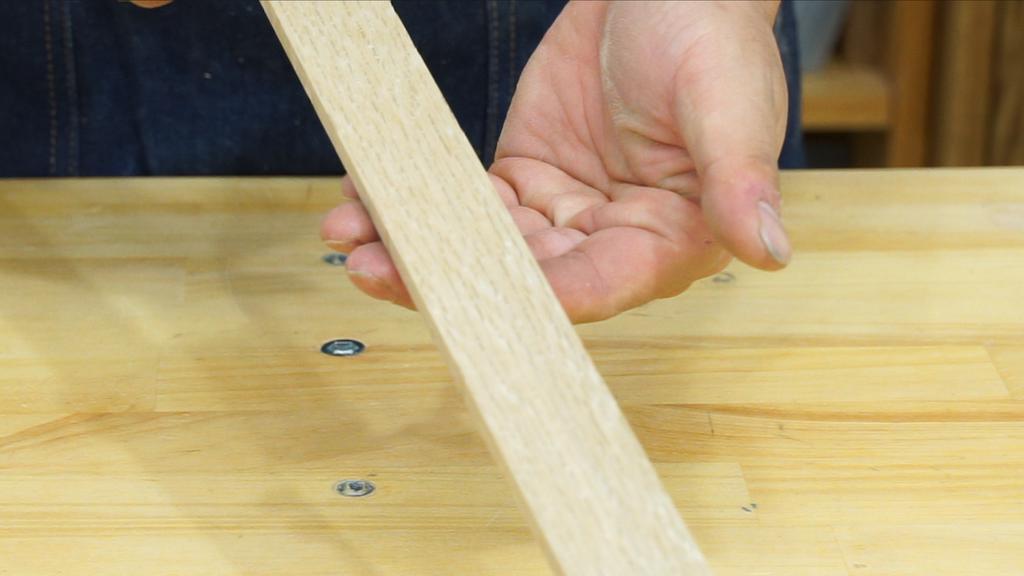

今回使用する木材がこちらの3種類の銘木になります。

まずは木材を紹介しようと思います。

こちらはゼブラウッドになります。

名前のように、ゼブラのような木目がはっきりしているのが特徴です。

今回はこの特徴的な木目が面白いと思って使用することにしました。

南米やアフリカ原産ということでホームセンターなどではなかなか見ることがない銘木になります。

こちらはケヤキになります。

ケヤキというと聞き慣れてはいると思いますが、木材としては非常に優秀で杉やヒノキに比べて強固でしっかりとした木材になります。

色味は赤味があり、オイル塗装などするとグッといい色合いを出してくれます。

こちらが白樫になります。

白樫は主に、鉋や毛引きといった木工具の木材として使われることが多いです。

強さもありながら、反りも少なく粘りもあるということでこうして昔から樫が使われてきたわけになります。

実際に使用している鉋や毛引きもこのように白樫が使われています。

マーキングゲージ作り

1.スライド丸ノコで正寸カット

それでは制作を開始します。

まずはスライド丸ノコにマイターソーステーションを取り付けて長さをカットしていきます。

今回幅や厚みは職場で加工済みになっています。

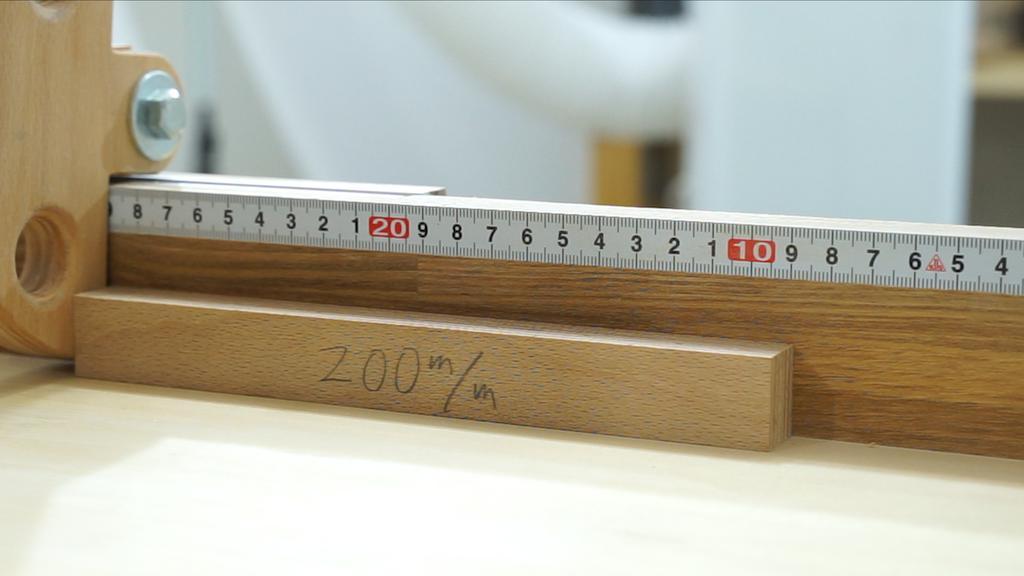

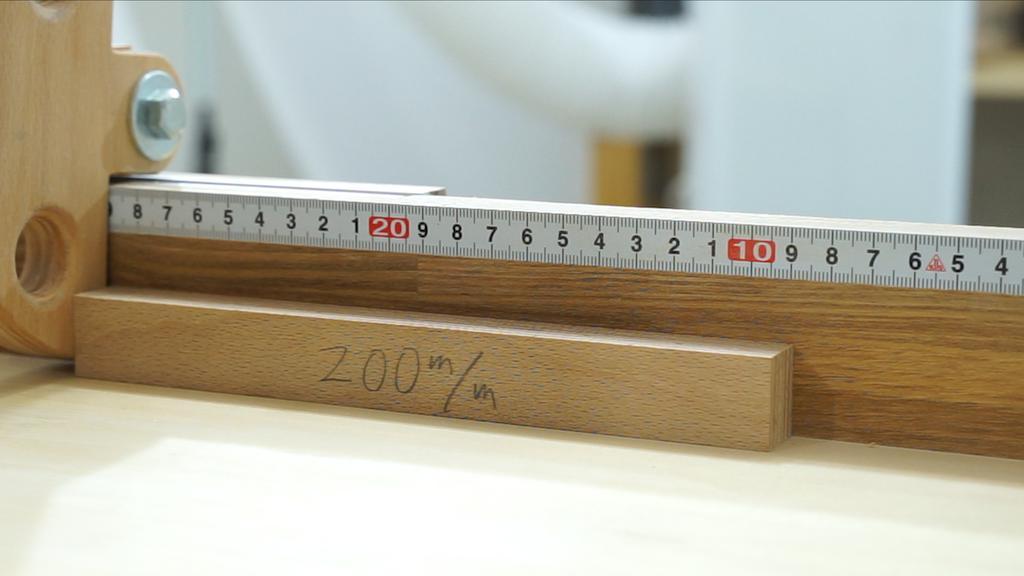

ストップブロックが20cmまでしか寄らないので、20cmのバカ棒を使用して大体90cmのところでカットしていきます。

とりあえずあるだけカットして使用しない分も後々何かと使えます。

一番使いやすいと思ったマーキングゲージのサイズ

YouTubeなどでよく見るマーキングゲージってなぜか大きく作られており、自分で使用するにはどうも使いにくそうとしか思えませんでした。

なので今回は自分なりに使いやすいと思うサイズで制作していきます。

そこでまず長さを90mmとします。

ここは少し長めの方が安定して罫書きをすることができるかなと考えました。

また、市販のケガキゲージも材にあたる部分がだいたいが100mmなので90mmにしても使いにくいこともないだろうと思ってます。

幅はなるべく細くした方が使いやすそうだったので30mmとしました。

これ以上細くすると安定感がなくなり直尺のガタつきが大きくなるかなと思いました。

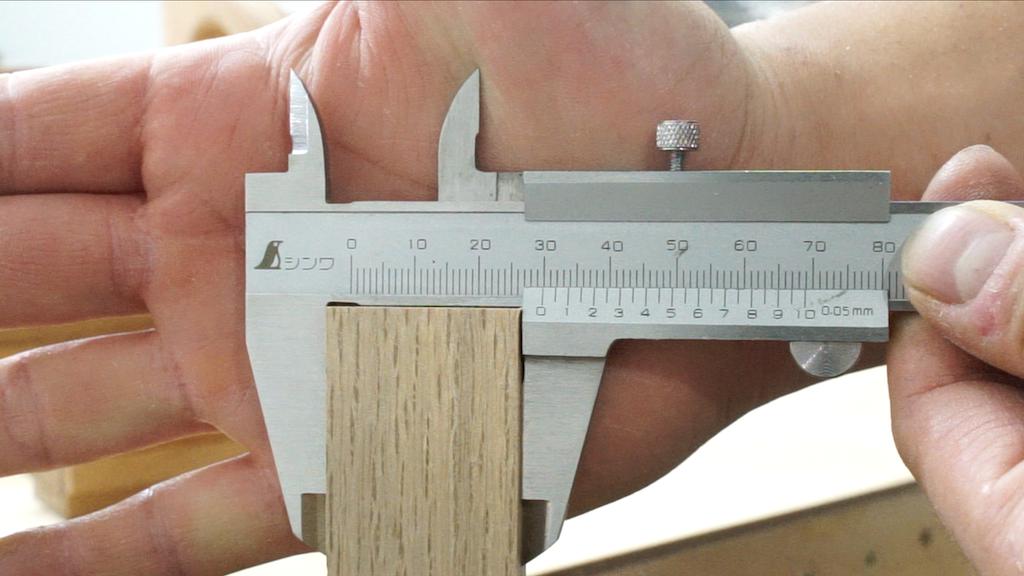

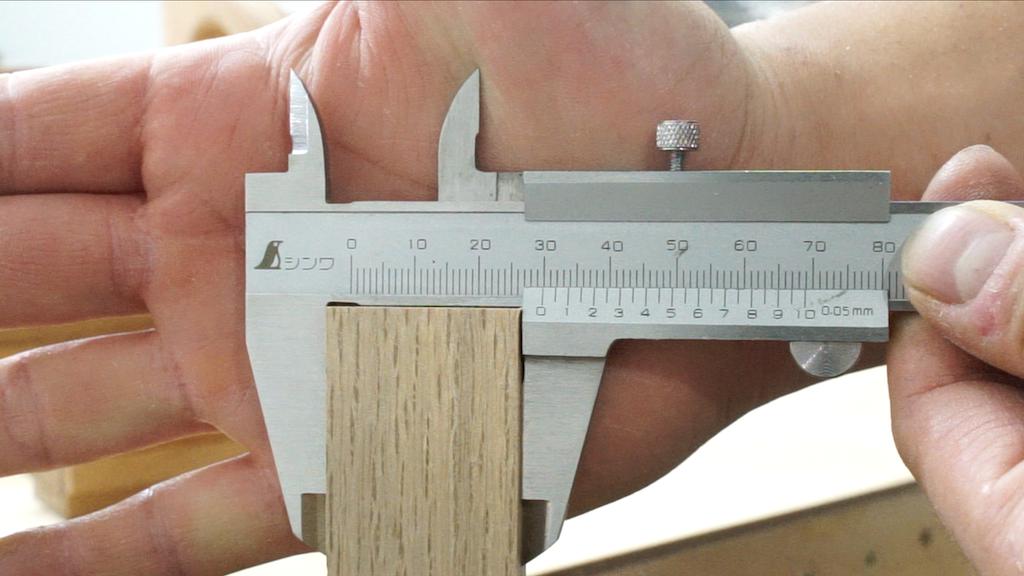

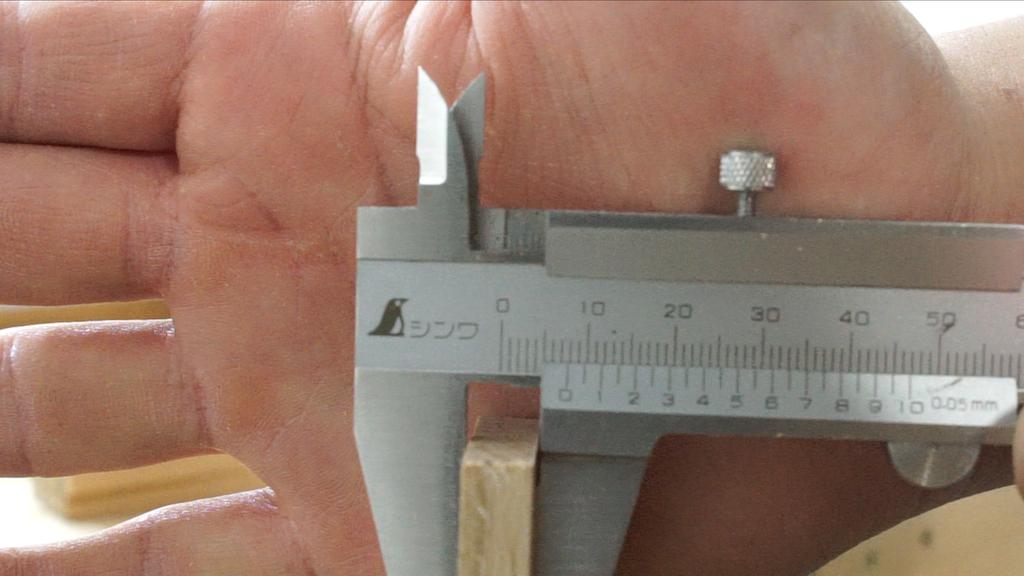

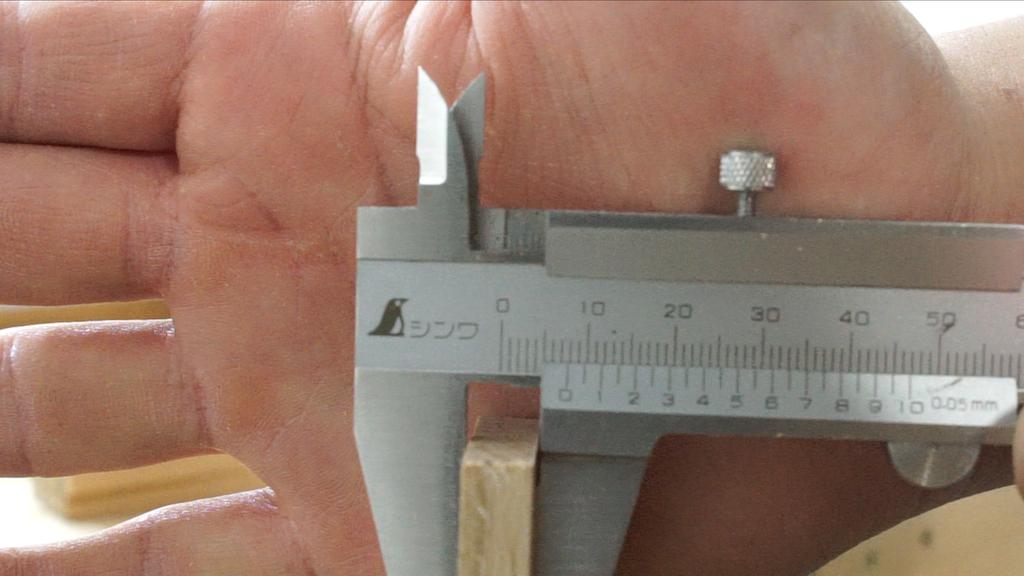

厚みはだいたい7.8mm〜8.0mmの板を貼り合わせていくので、完成はサンディングなどを考えると、15mmぐらいになります。

マーキングゲージ作り

2.サンドペーパーで直尺の溝付け

それでは長さをカットした板を直尺の厚みと幅に合わせて溝を作っていきます。

この溝を付ける板が下半分の板になり、使用するときは常に罫書く材料に擦れる材料となります。

なので、今回は摩耗に強い白樫を下半分に使用することにしました。

上半分は見た目重視でゼブラウッドとケヤキを使用します。

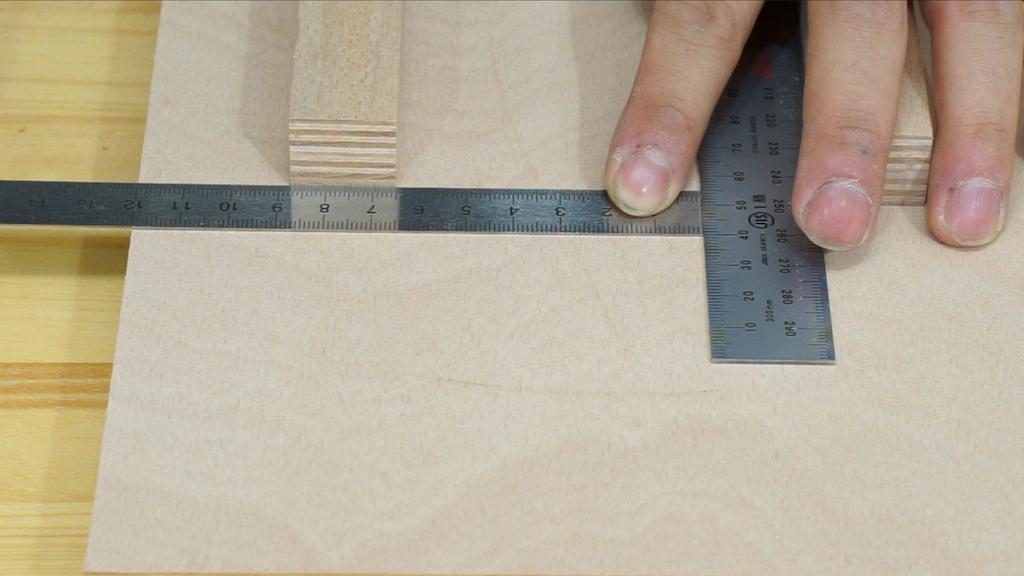

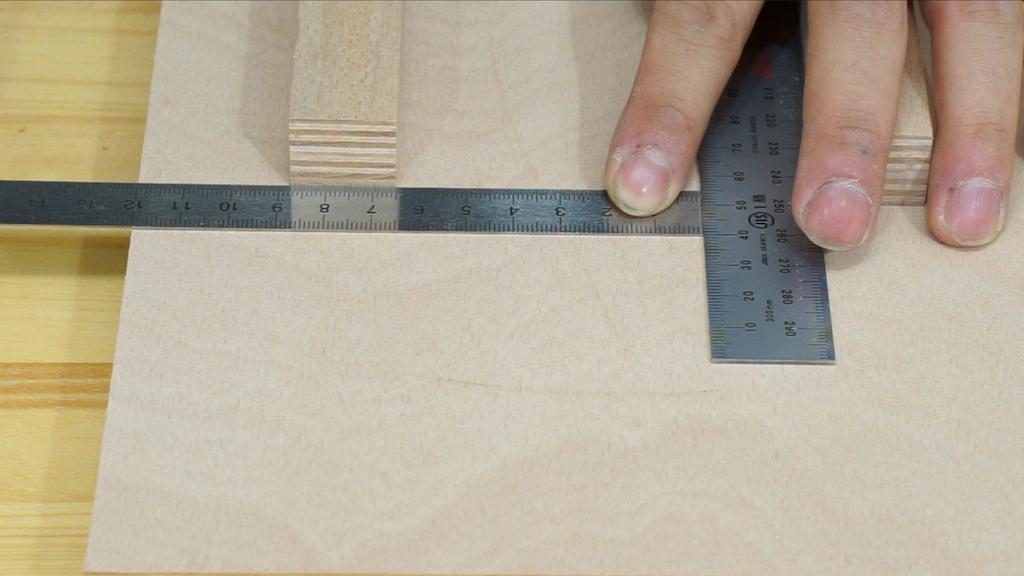

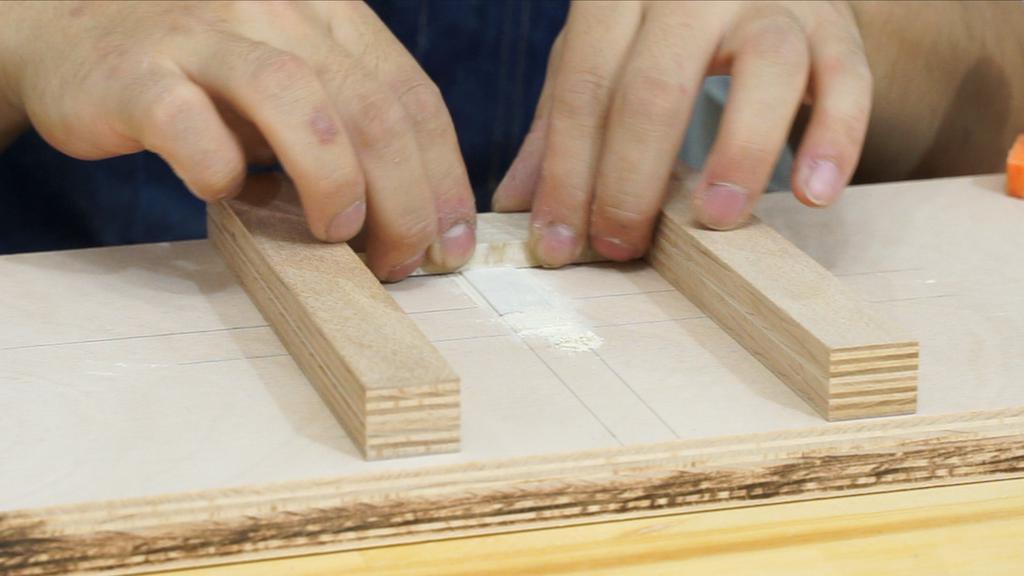

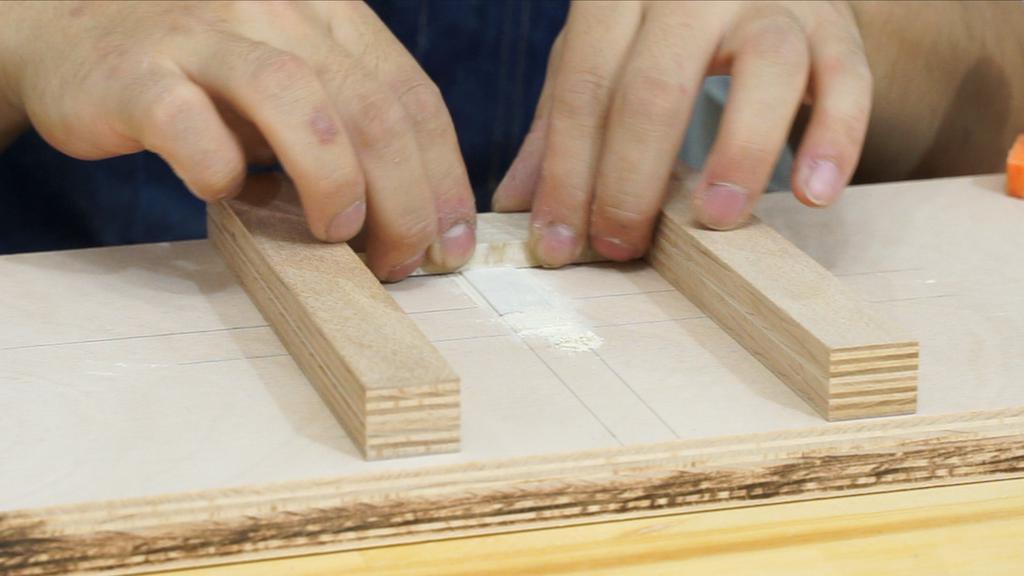

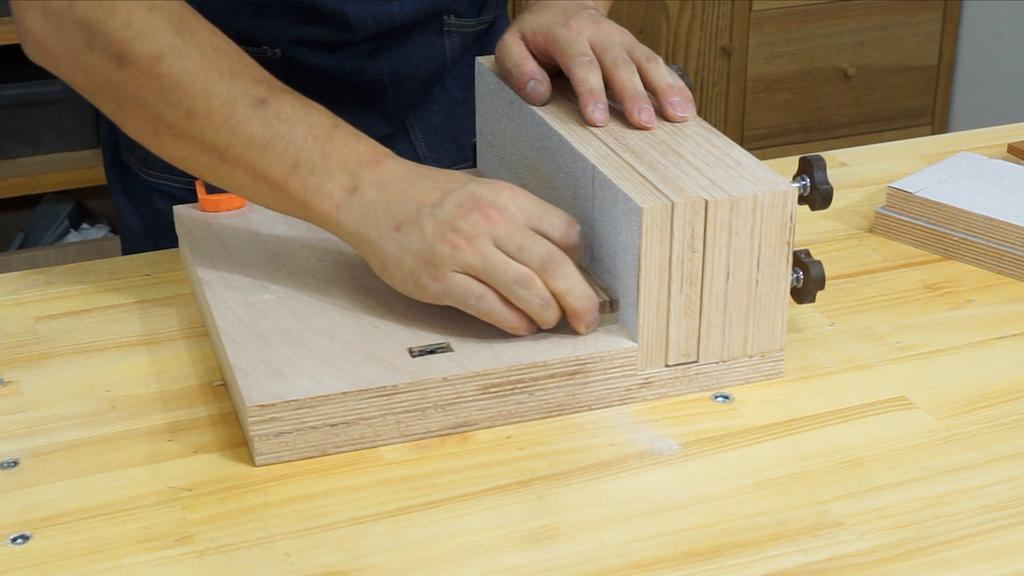

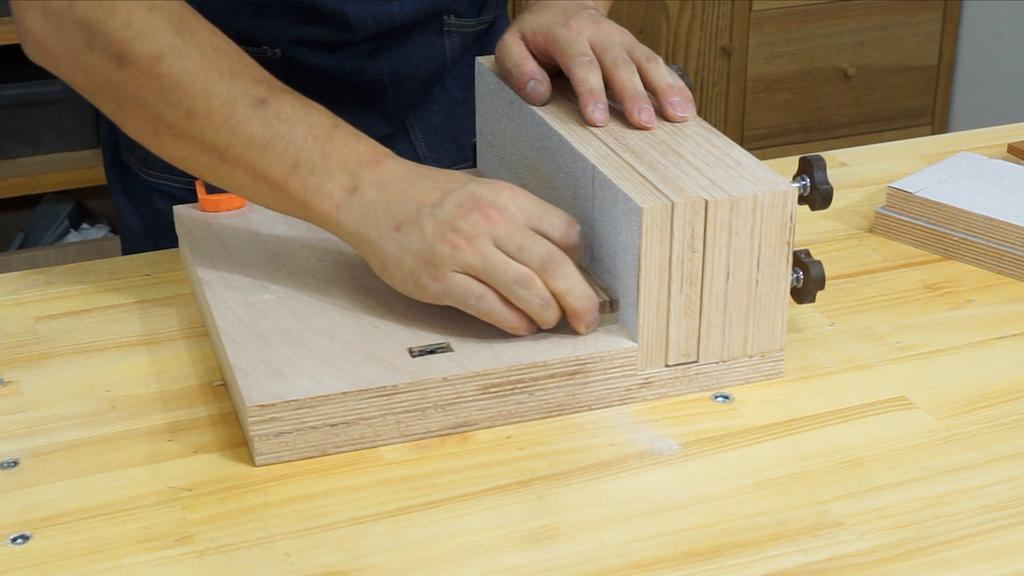

では、簡単な治具を制作します。

先ほど切った板を並べて両脇に両面テープで当て板を固定します。

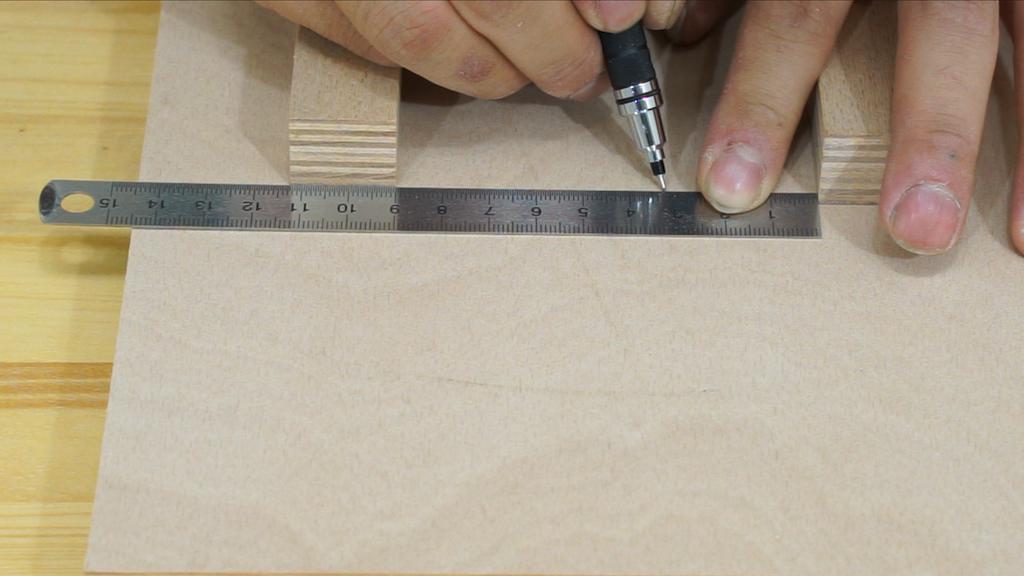

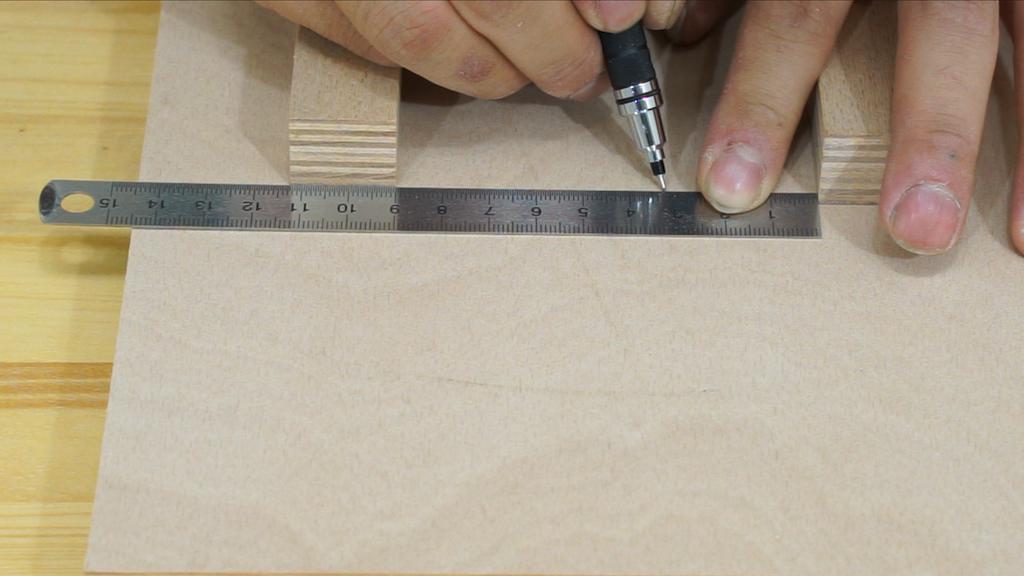

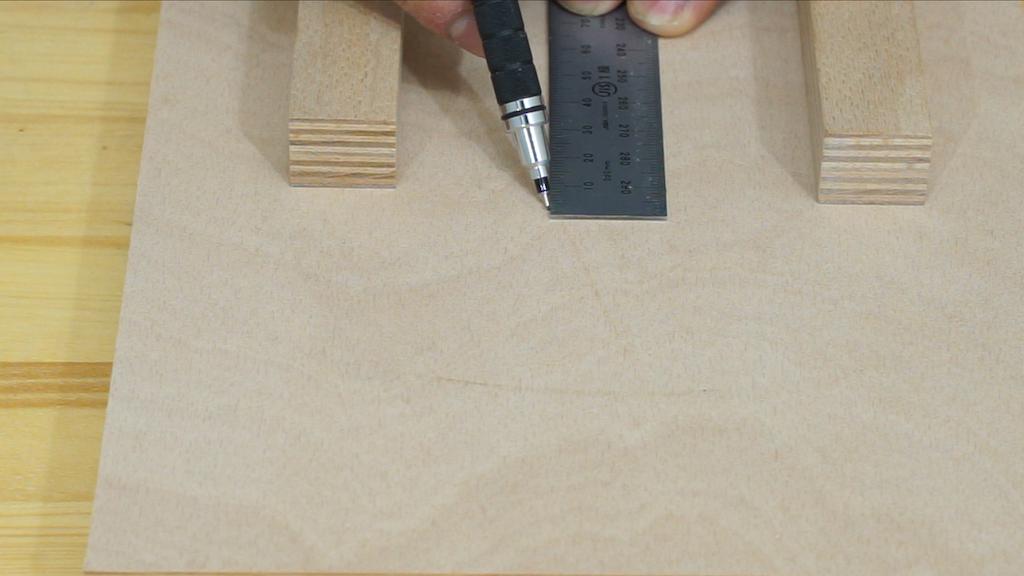

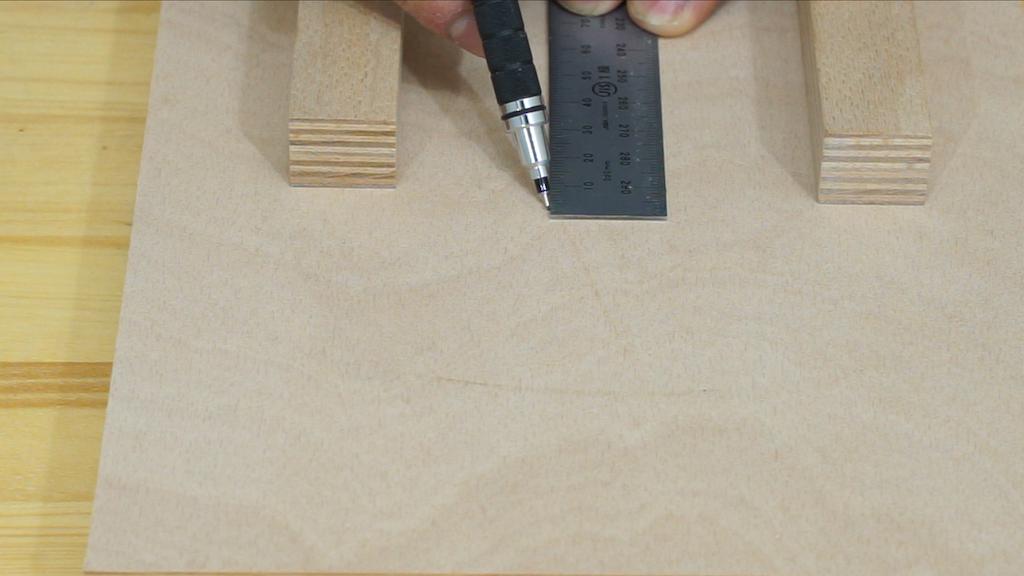

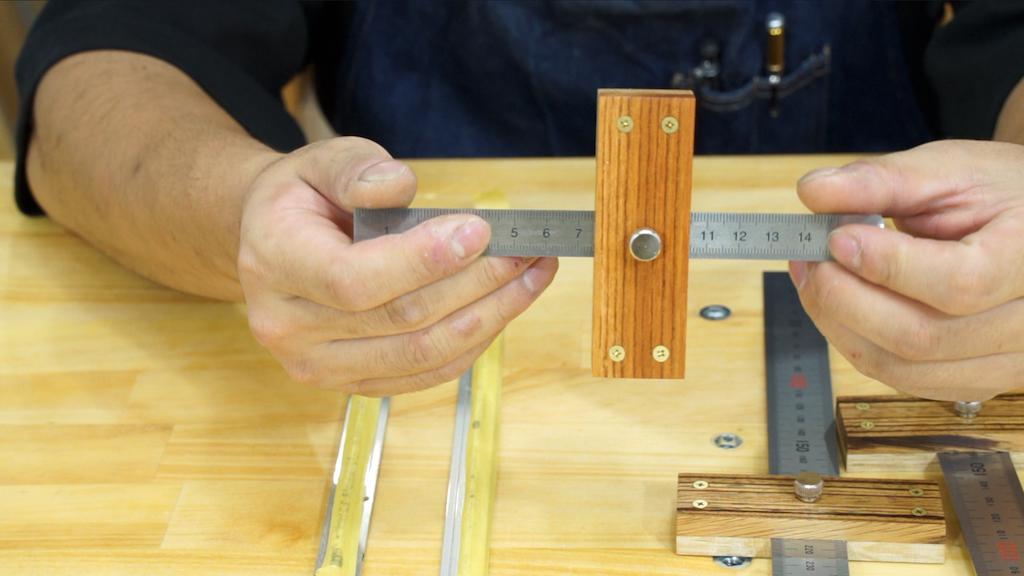

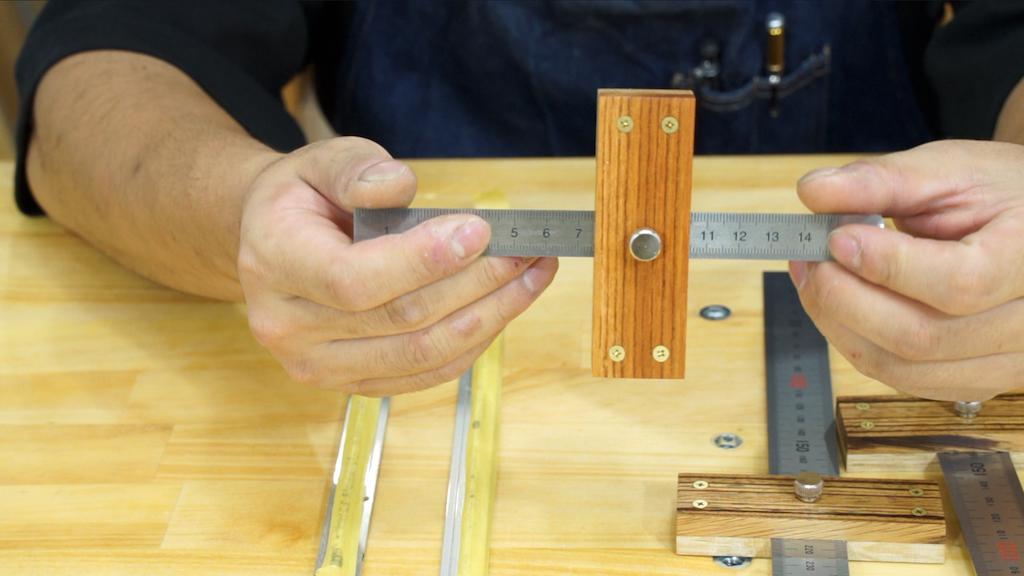

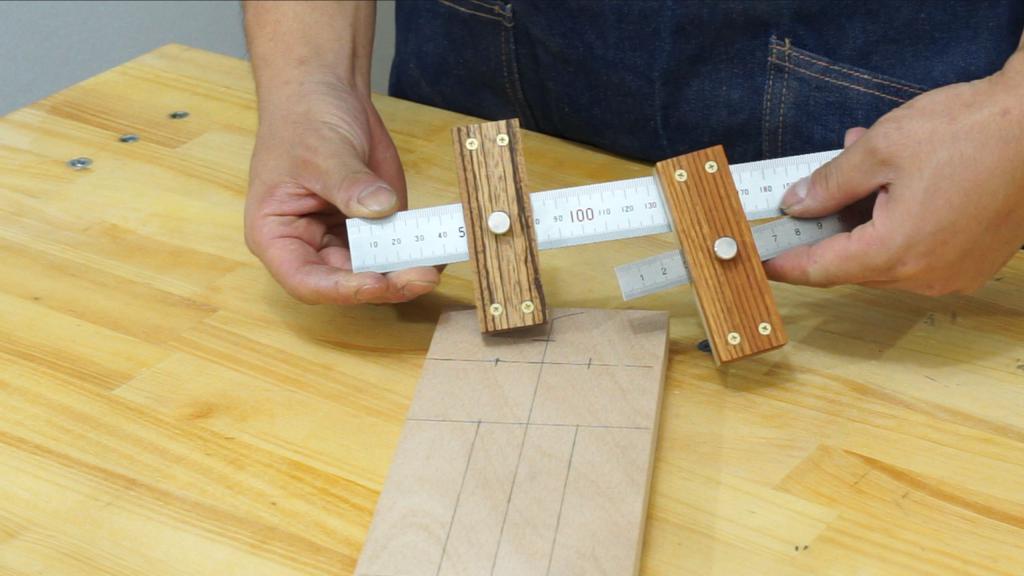

次に、直尺を中央に置きたいので寸法を図り位置を出していきます。

ちなみに今回は30cm用と15cm用の2種類のマーキングゲージを制作します。

見えにくいですが、当て板の内側の寸法から直尺の幅を引いた残りが65mmなので、

両脇から32.5mmで

印をしていきます。

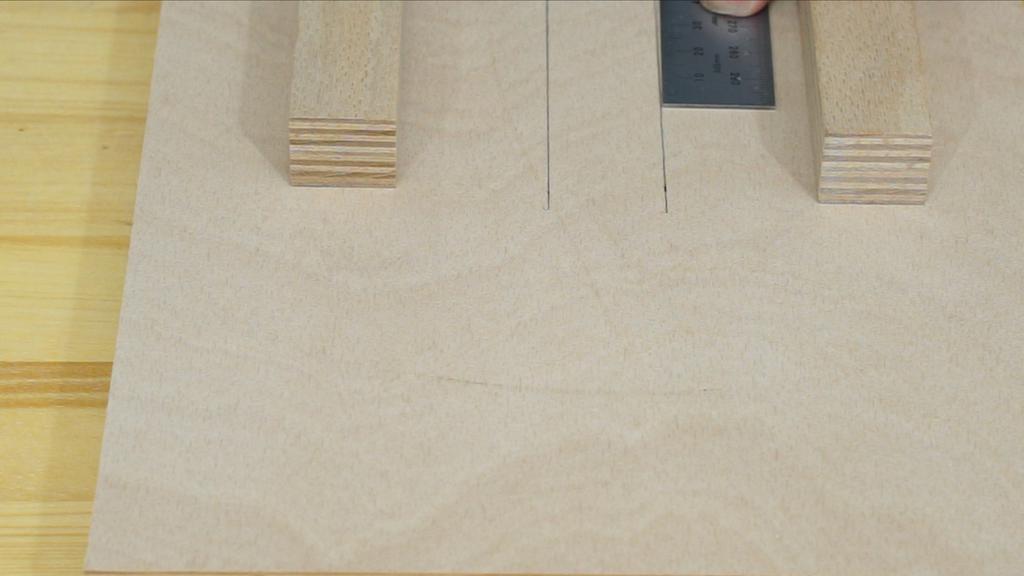

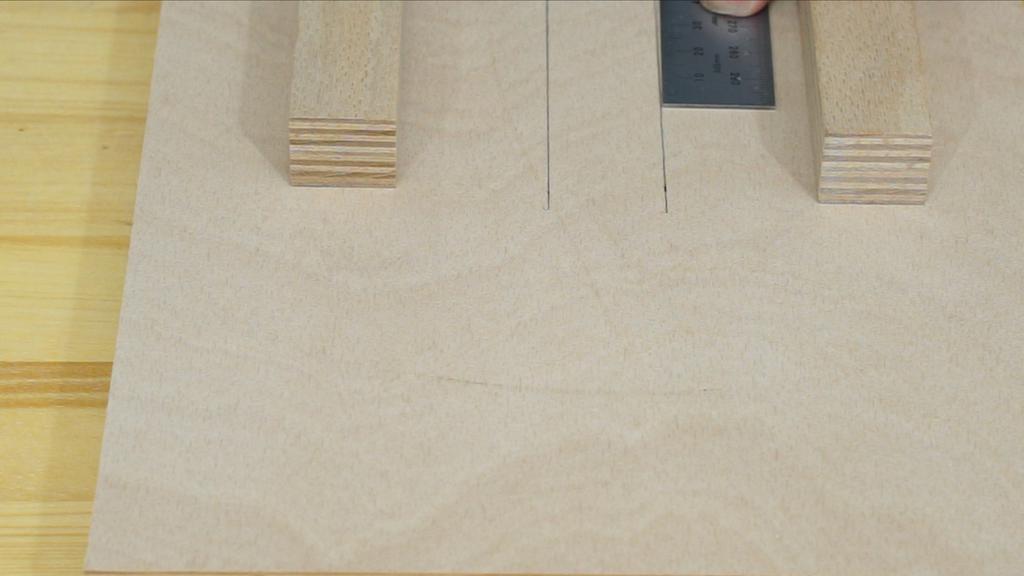

上下両方位置を出したら線を引けば、

このように中心に直尺の位置が出せます。

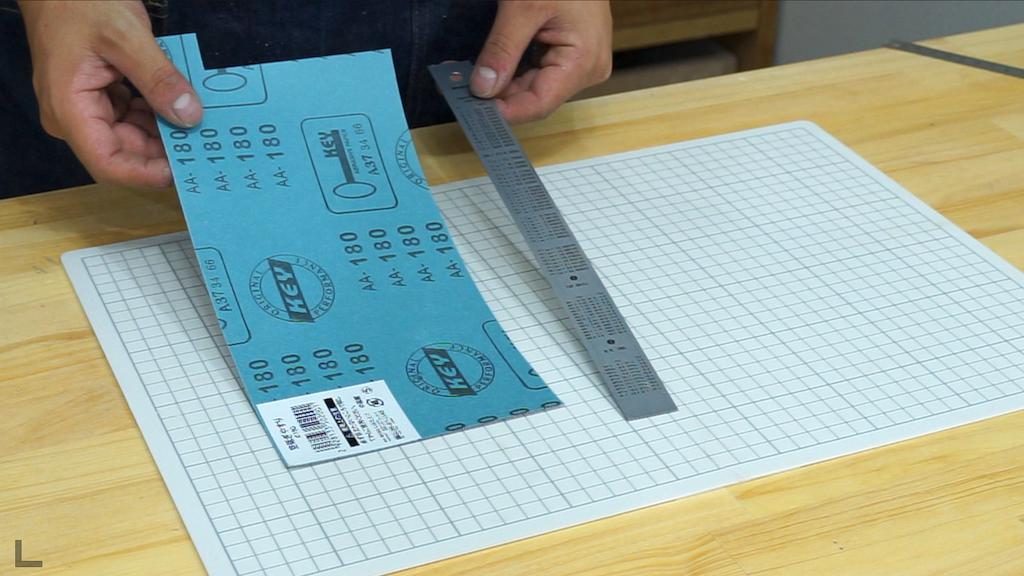

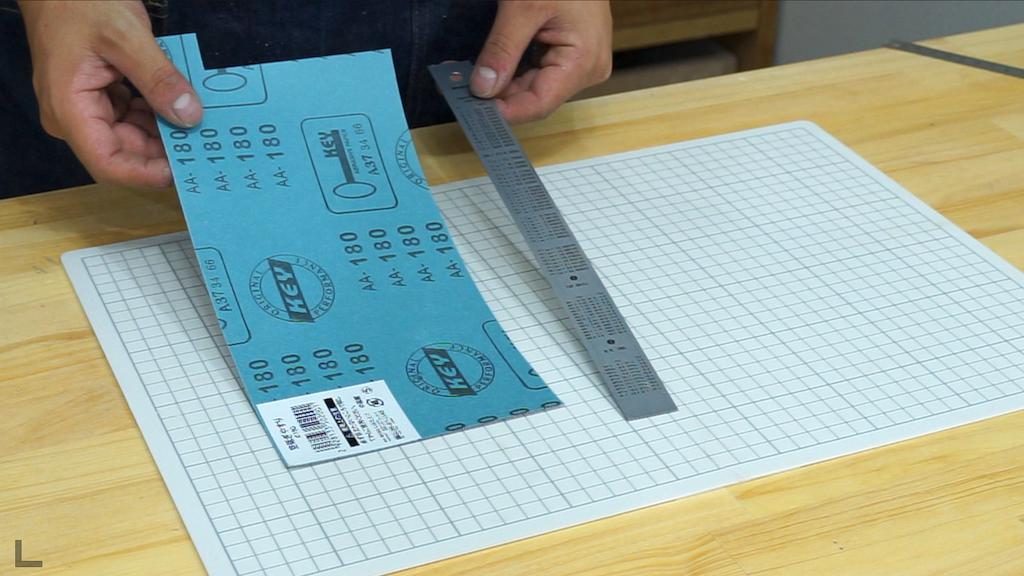

直尺の幅に合わせて溝を付けるので直尺に直接サンドペーパーを貼って板を削る方法をとります。

両面テープでサンドペーパーは貼り付けています。

ちなみに、両面テープは後々剥がすなら下の商品が剥がしやすく粘着も強くとお勧めです。

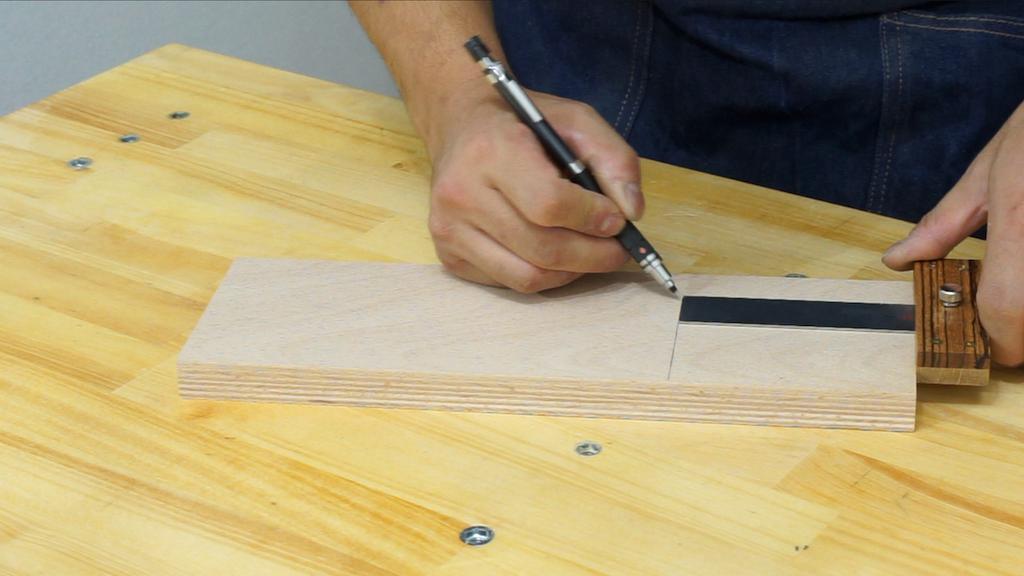

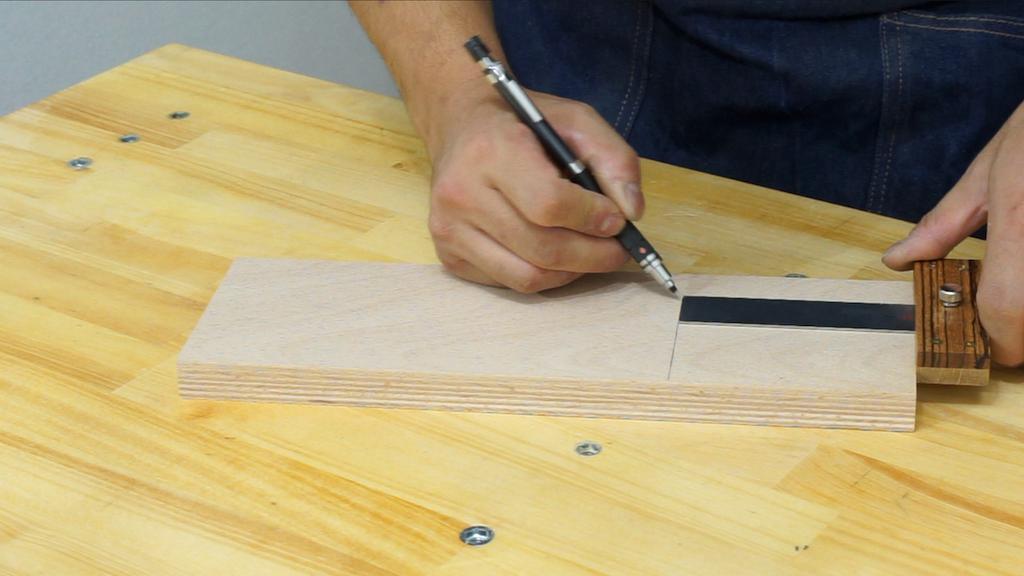

先程の線に合わせてサンドペーパーを貼ります。

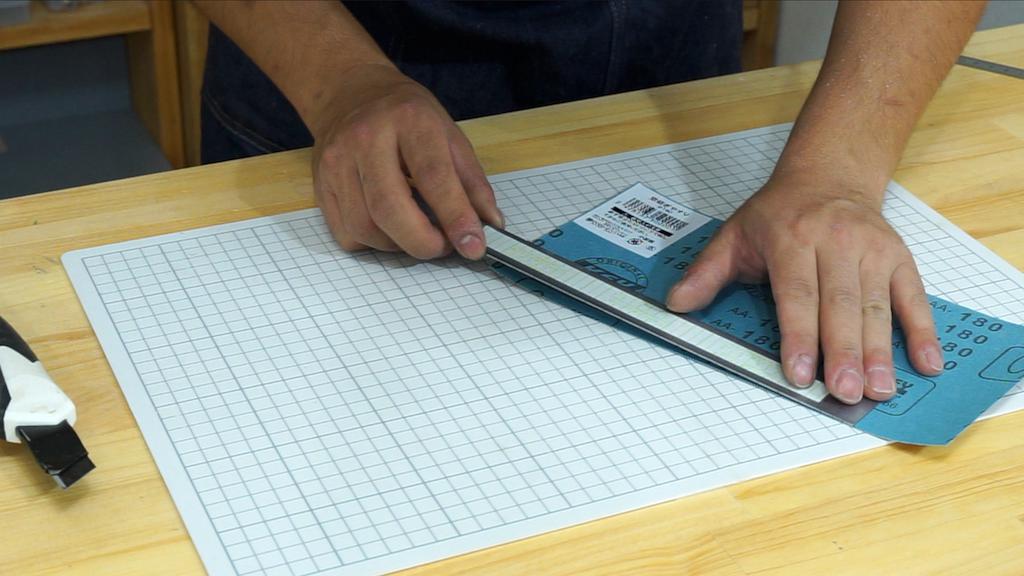

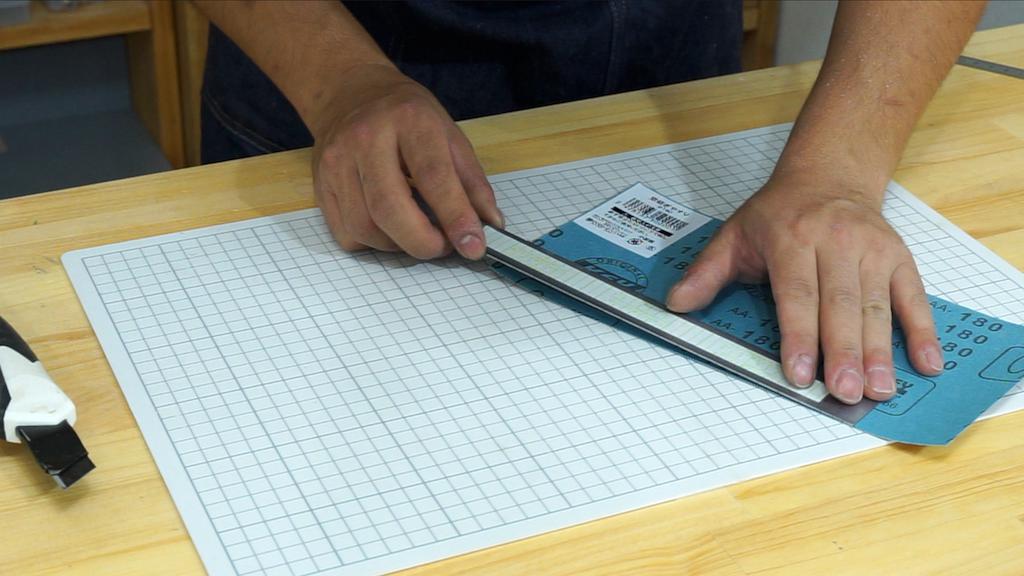

それではここから板を削っていきます。

この当て板の幅は先程削る板を使用して決めた幅になっているので、ズレることなく中心に直尺の幅で削っていくことができます。

削りながら、直接直尺に当て削る深さを確認します。

上に板を挟んで、緩すぎずキツすぎない感じになればオッケーです。

30cmの直尺ならこのくらいの溝の深さになります。

続いて15cm用も同じように削っておきます。

マーキングゲージ作り

3.ステン板と四角ナットの加工

次に上半分の板の加工をしていきます。

上半分は摘みネジを使用してマーキングゲージを固定する仕組みを作っていきます。

ネジを直接直尺に当てると直尺が傷ついたり凹んでしまうので今回はステンレスの薄板を間に入れておくことでそれを防ぎます。

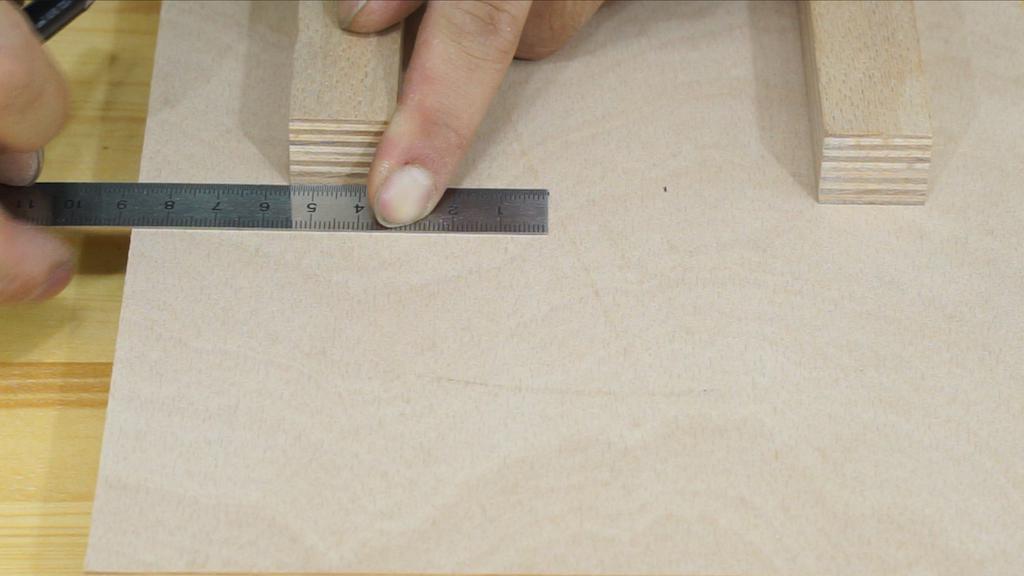

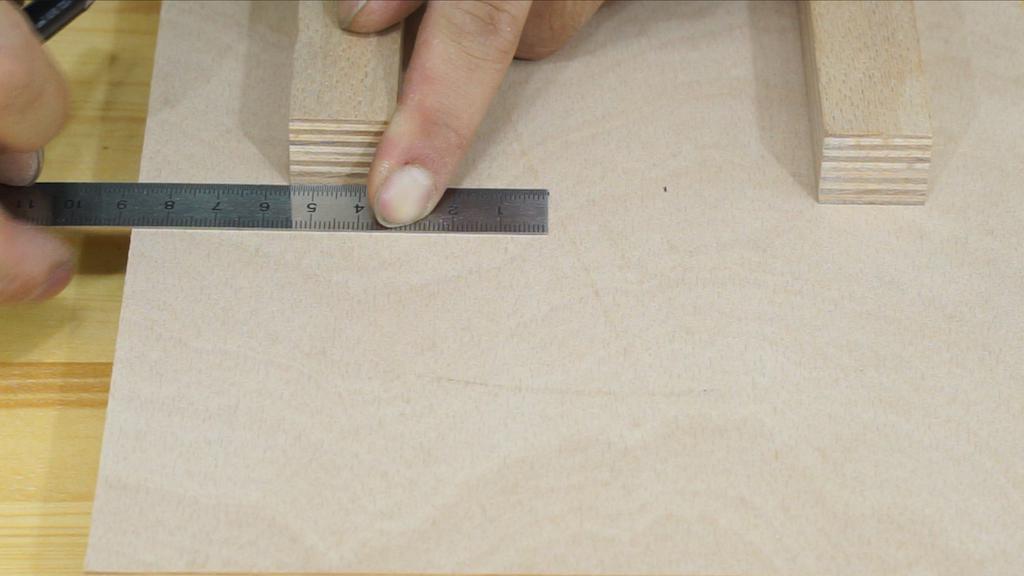

ステンレス板の厚み分堀加工をする必要があるので、先程の直尺の位置を罫書きます。

ステン板は見た目では見えないような位置に印をつけておきます。

ツマミネジ用の穴を開けるので中心も出します。

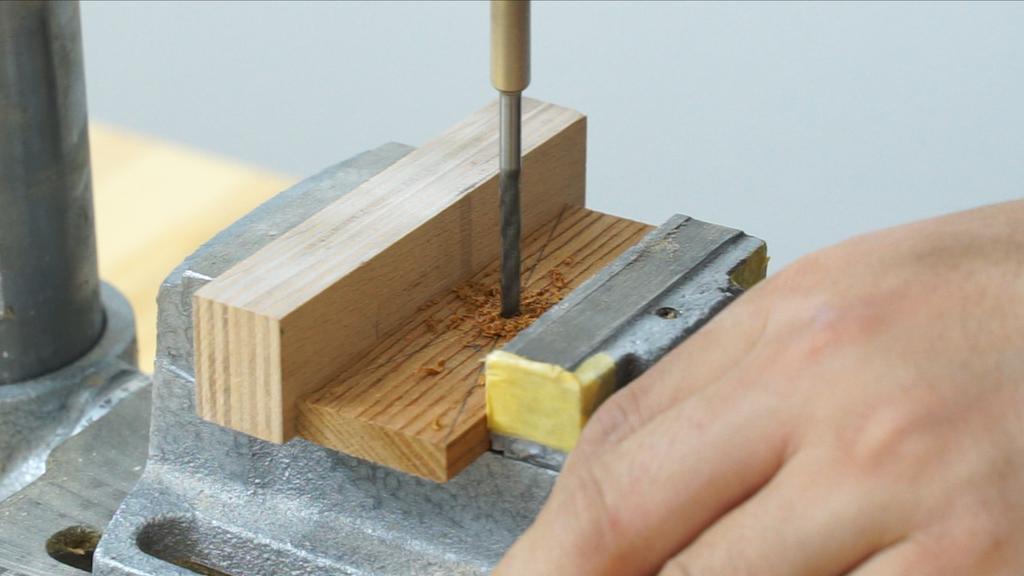

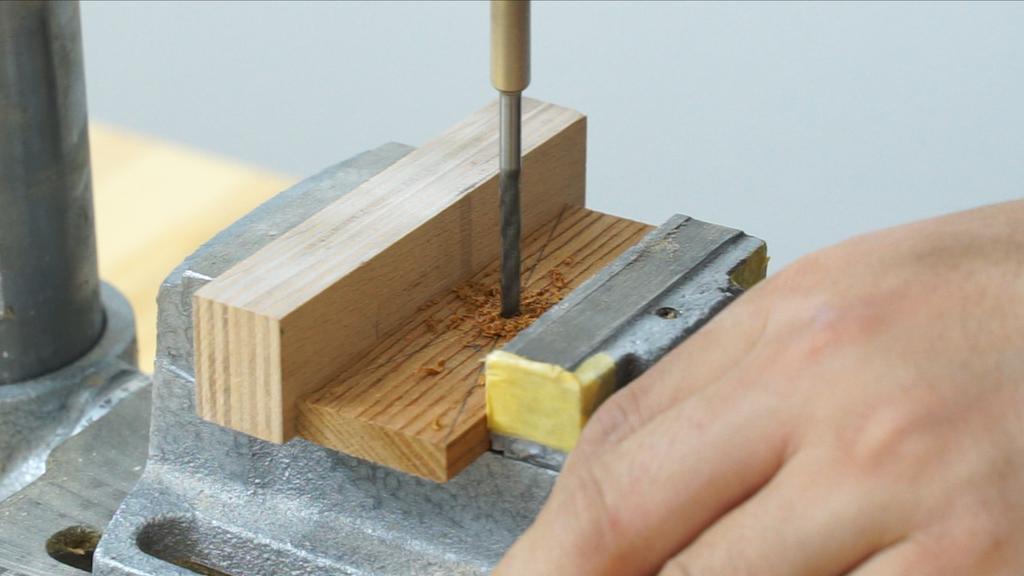

まずはドリルでネジ用の穴を貫通させます。

次にこちらのステンレスの薄板を切り出していきます。

切り出しにはミニルーターを使用していきます。

このミニルーターは最近購入したものでプロクソンの商品になります。

ディスクグライダーに比べると力負けしますが、薄板ぐらいなら非常に扱いやすく安定して作業ができます。

最後は切断したところのバリを落としておきます。

ステンレス板の溝はトリマーを使用していきます。

3mmのストレートビットを使用してフリーハンドでゆっくりと掘りました。

見えなくなる位置なので多少雑でも問題はありません。

板の厚み分掘ることができました。

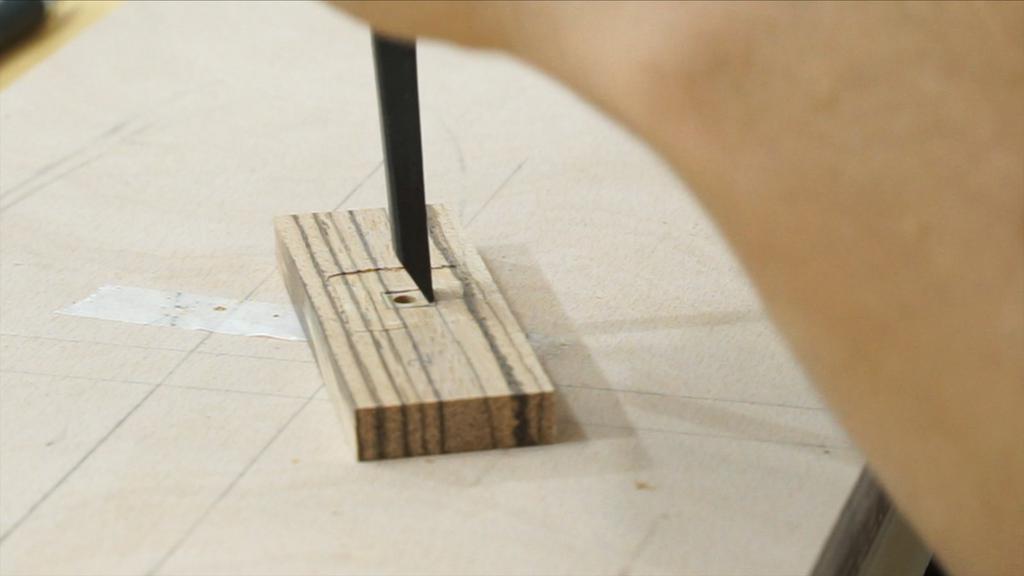

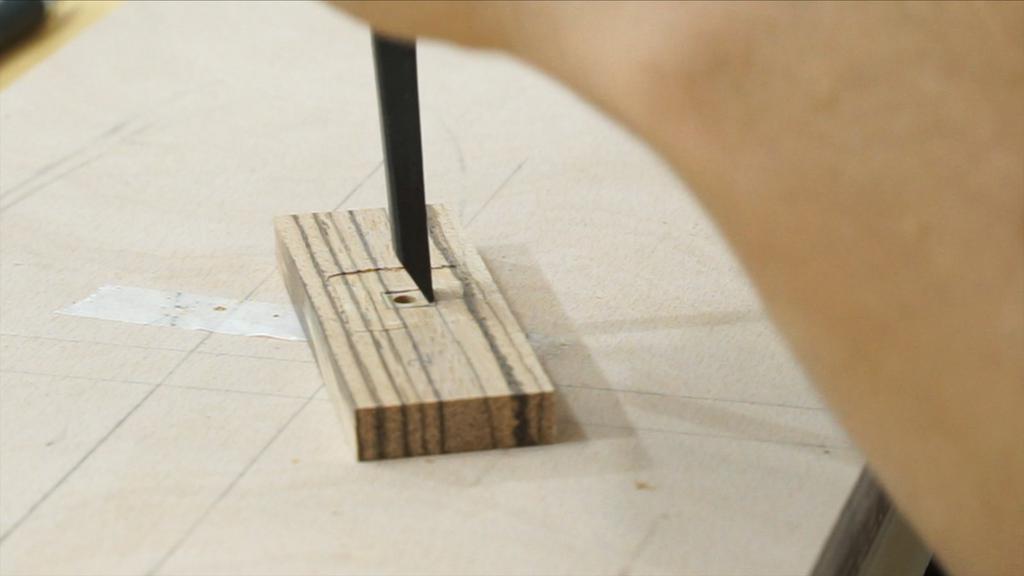

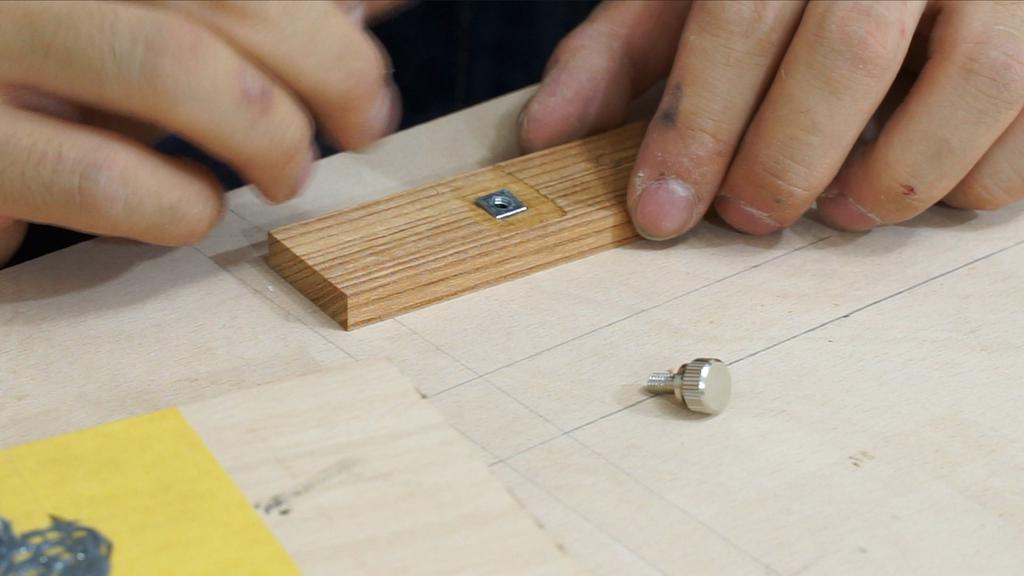

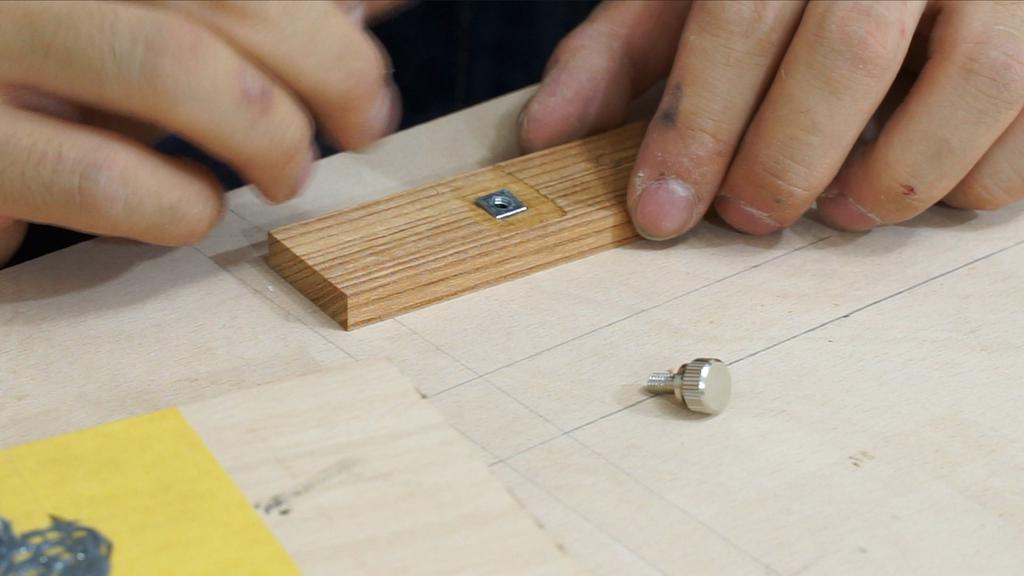

次にナットの埋め込み加工をします。

通常のナットだと厚すぎるので四角ナットという薄いナットを使用します。

ノミを使用してナットに合わせて掘っていきます。

細かい作業ですが、しっかりとナットが入らないと後々直尺がハマらないなどの原因になるのでしっかりと加工をします。

マーキングゲージ作り

4.各部材の接着

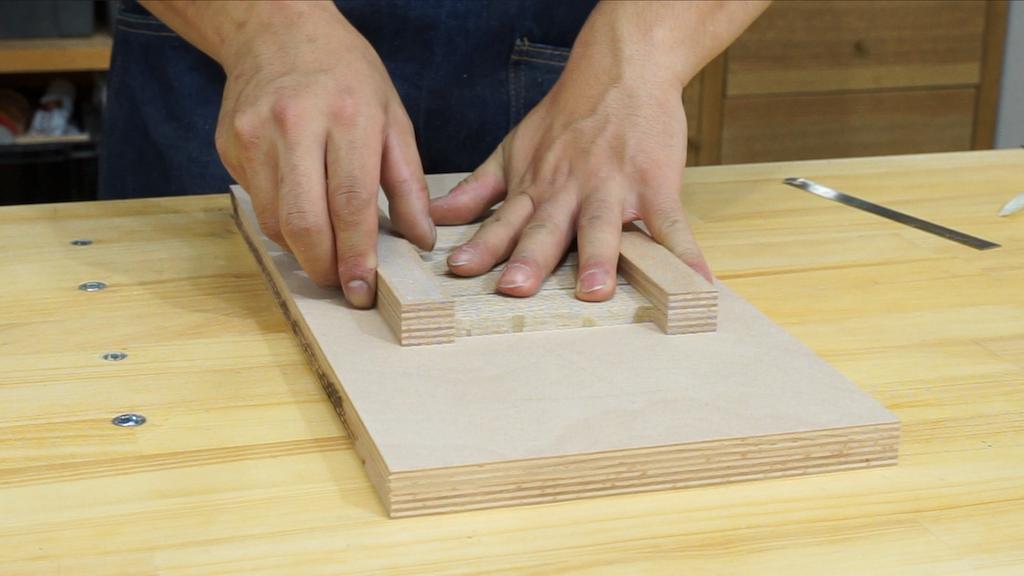

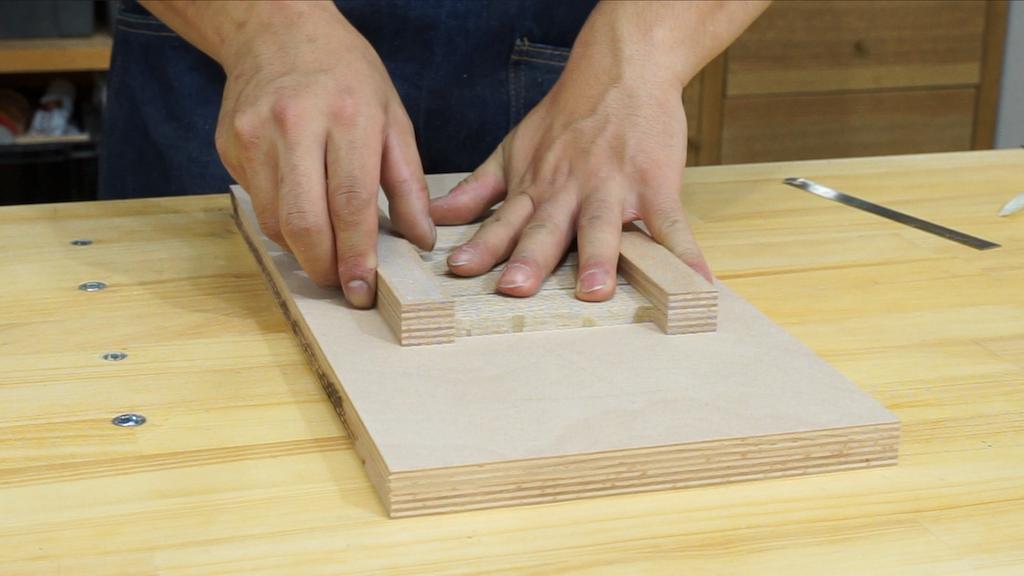

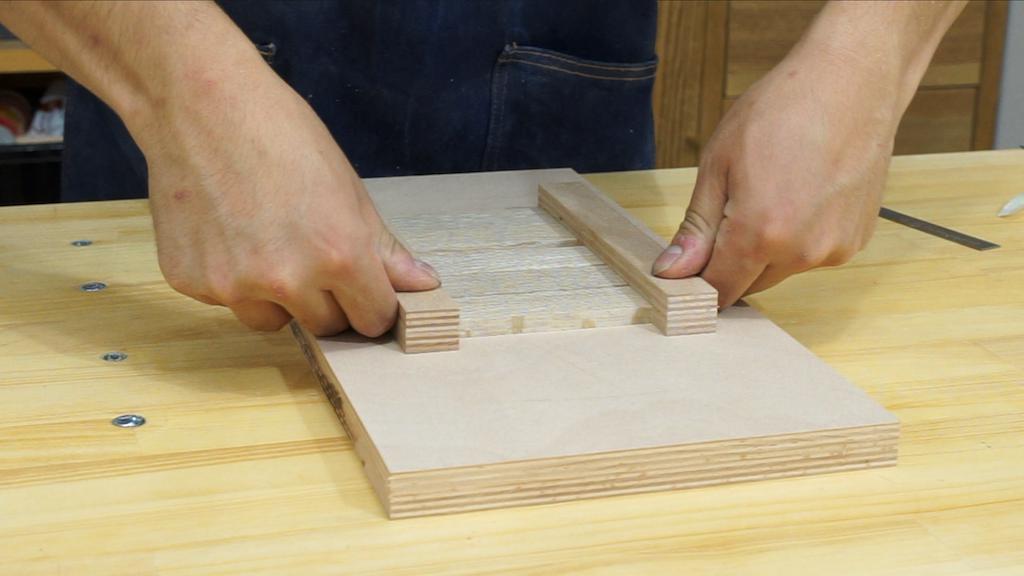

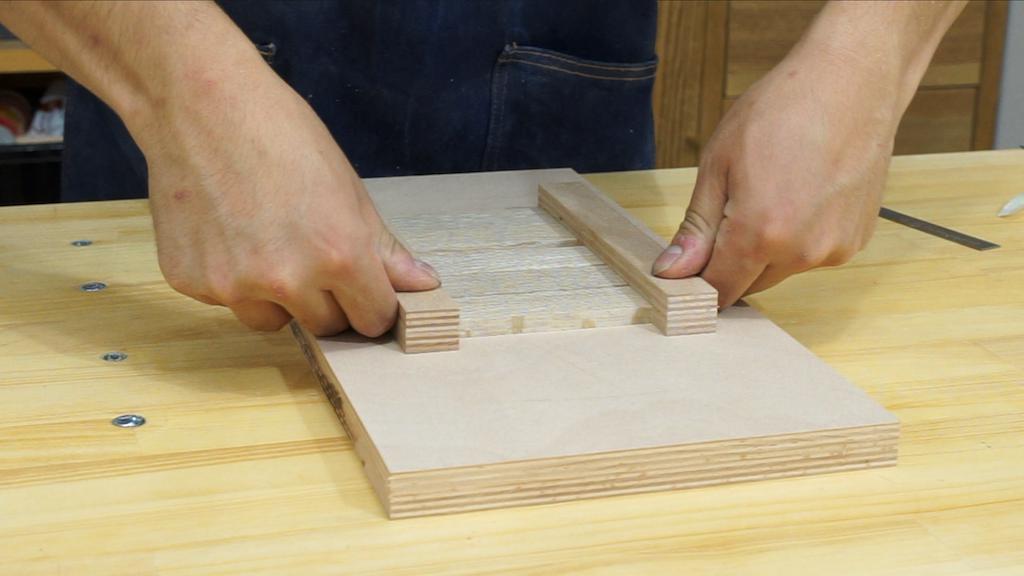

それではここから各部材を接着していきます。

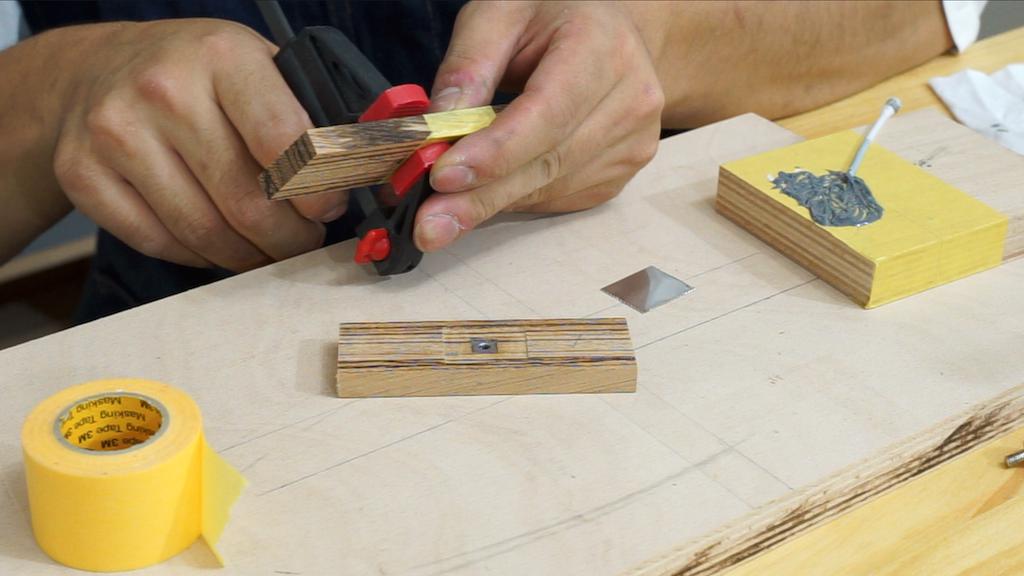

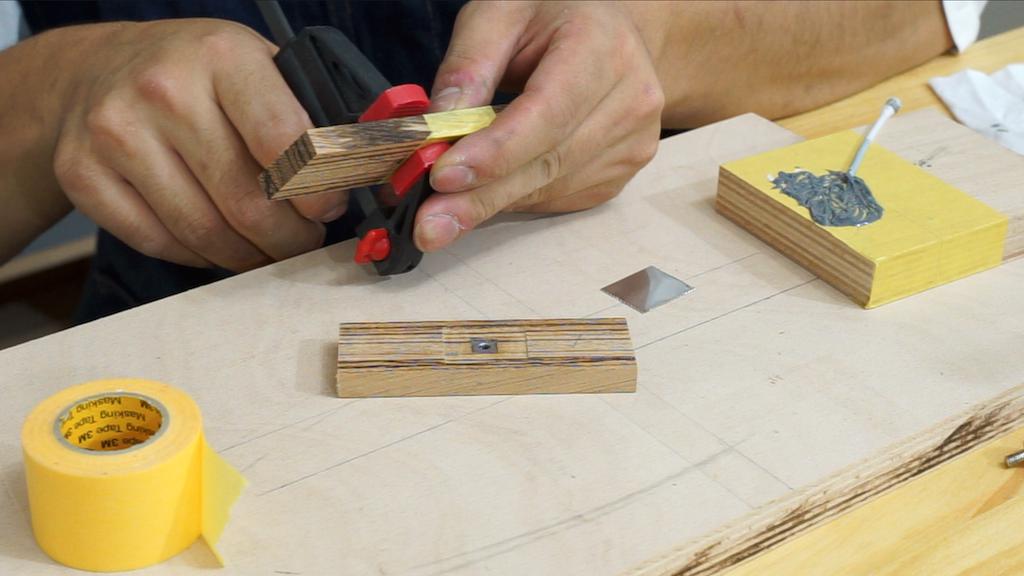

まずは先加工したナットとステン板から接着します。

金属用の強度の高い接着剤でナットを固定します。

この時最後に裏からネジで締めるとしっかりと接着することができます。

次にステン板を接着します。

板がズレないようにマスキングテープを巻いてからクランプで固定します。

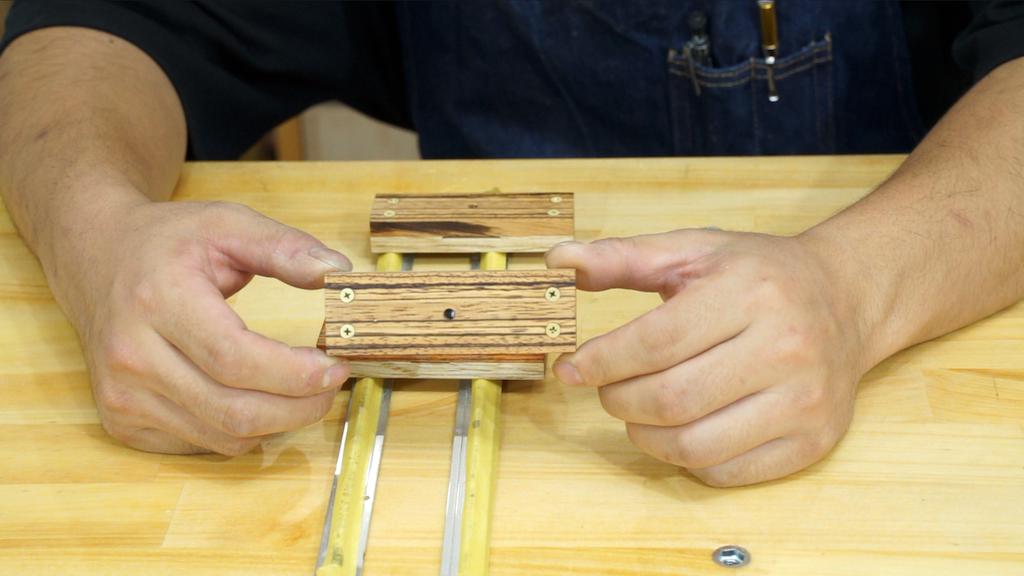

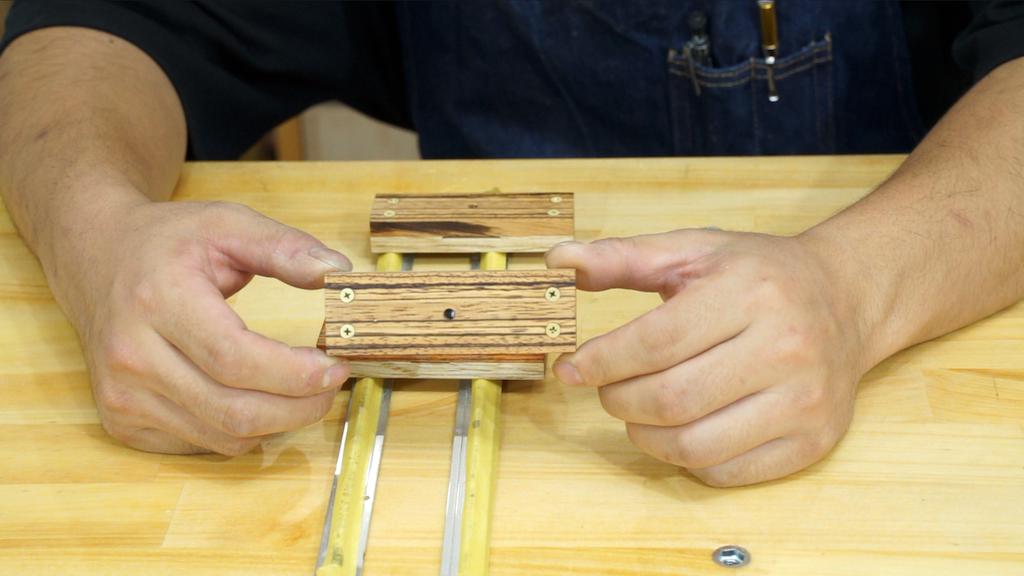

ボンドが乾いたら、上板と下板を組み合わせます。

しっかり隙間なく接着するためにバイスとクランプで固定しておきます。

マーキングゲージ作り

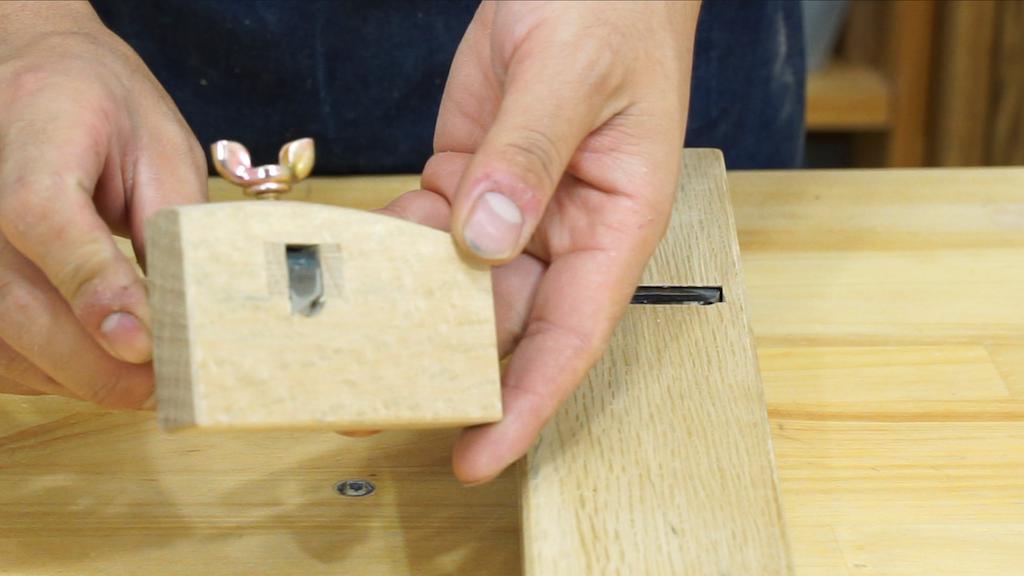

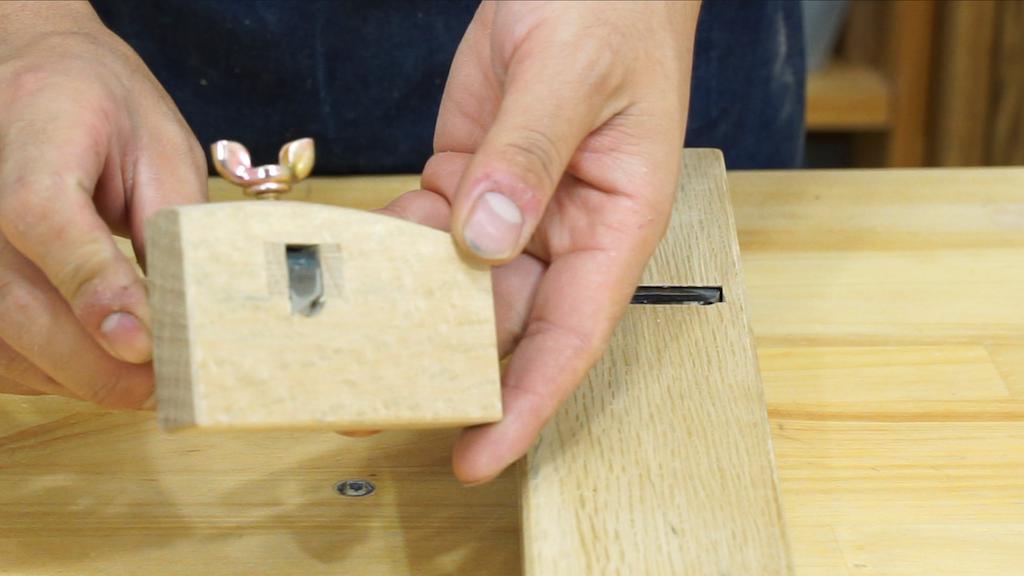

5.鉋と直角サンディング治具で仕上げ加工

接着が完了したら、仕上げ作業に入っていきます。

まずは多少ズレが出ているので鉋を使用して平らになるまで削っていきます。

ゼブラウッド、ケヤキ、樫どれも硬い木材なので事前にしっかりと刃を研いでおきました。

ここからは前回の記事で紹介した直角サンディング治具を使用します。

荒目の#80番から削っていきます。

直角が出た状態でサンディングができるので、このような精度が必要なものを削るときは便利です。

マーキングゲージ作り

6.真鍮製のビス打ち

ボンドによる接着だけでも十分ではありますが、ビスも打っておくことにしました。

ビスはせっかくなので見た目を意識して真鍮製のビスを使用します。

なるべく角にビスを打ちたいですが、割れる恐れがあるのでしっかりと下穴を開けてからビスを打ちます。

ビス頭の皿を取ります。

ギリギリまで穴を大きくしておきます。

慎重に真鍮製のビスを打っていきます。

ビスと板にズレがないように再度サンディングをします。

この時全体を#180の中仕上げ程度に仕上げておきます。

マーキングゲージ作り

7.オイルと耐水ペーパーで繰り返し塗装と研磨

それでは塗装をしていきます。

先程#180で仕上げた状態からオイルで塗装をします。

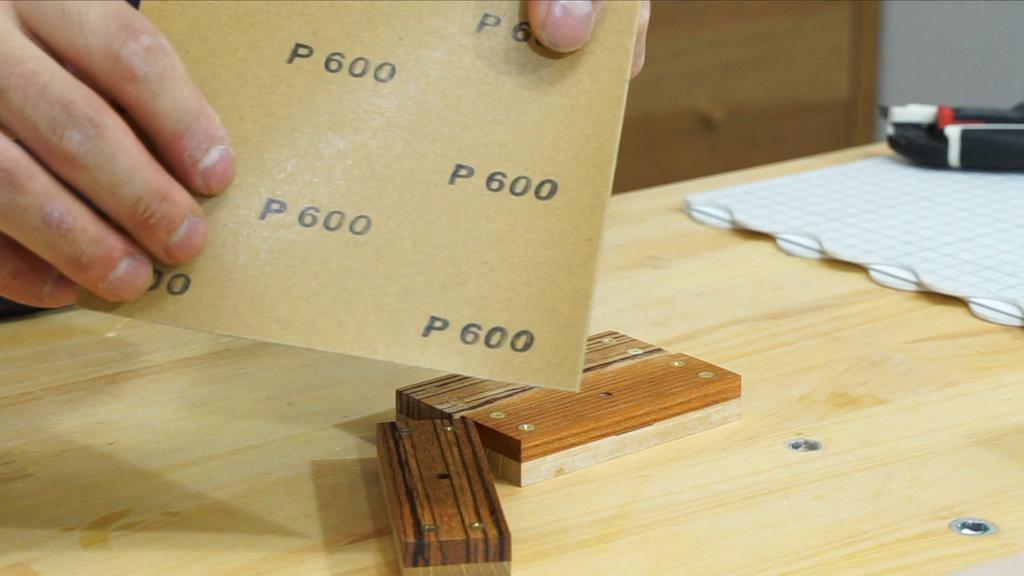

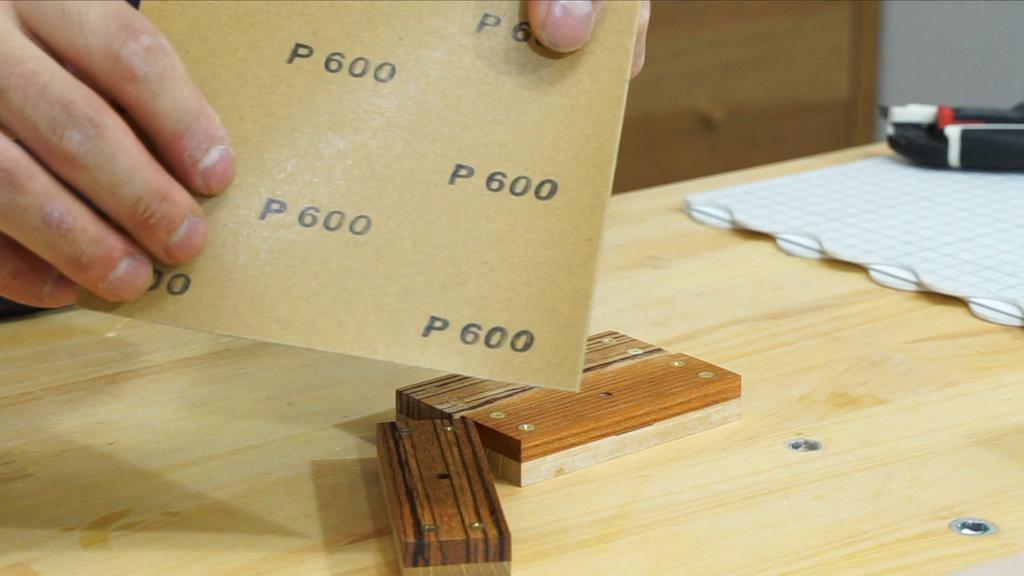

次に耐水ペーパーでさらに磨いていきます。

この繰り返しで肌触りと見た目が良くなります。

#600で全体を研磨。

再度オイル塗装。

次に#1200で研磨。

最後に#1500で仕上げて再度オイルを塗ったら完了です。

ちなみに今回使用した#600,#1200,#1500の耐水ペーパーは100均のセリアで購入したものです。

一枚が大きくはないですが、それほど使用する機会がないので少量をセットで購入できるので結構便利です。

この後しっかりと1日養生しておきます。

マーキングゲージ作り

8.ローレットネジを取り付けて完成

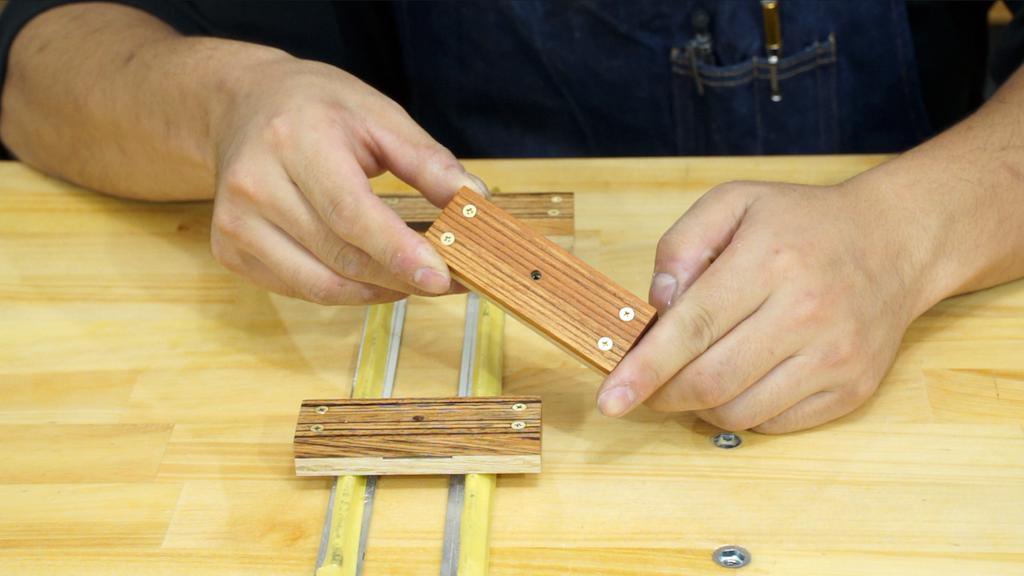

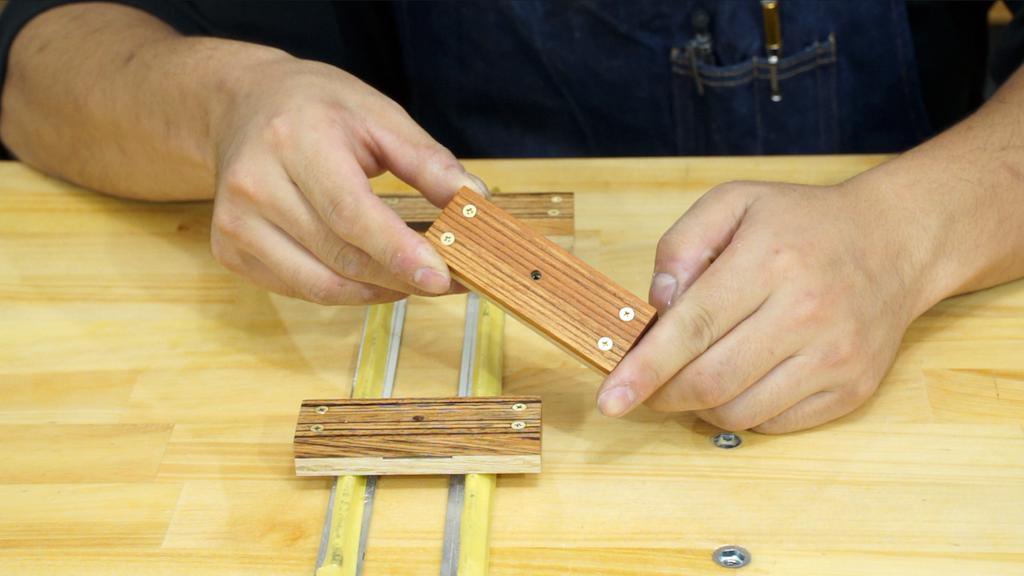

しっかりと塗装と研磨が完了したので、直尺に取り付けてみます。

こちらがゼブラウッドを使用した30cmタイプです。

こちらがケヤキを使用した15cmタイプ。

今まで使用していた直尺が一部目盛りが消え始めているのでこのタイミングで新しくすることにしました。

今までのはカッターで切る時の定規にしようと思います。

こちらが新しく購入した直尺です。

2本あるのはゼブラウッドの30cm用を2つ作っており1セットは弟へあげるようになります。

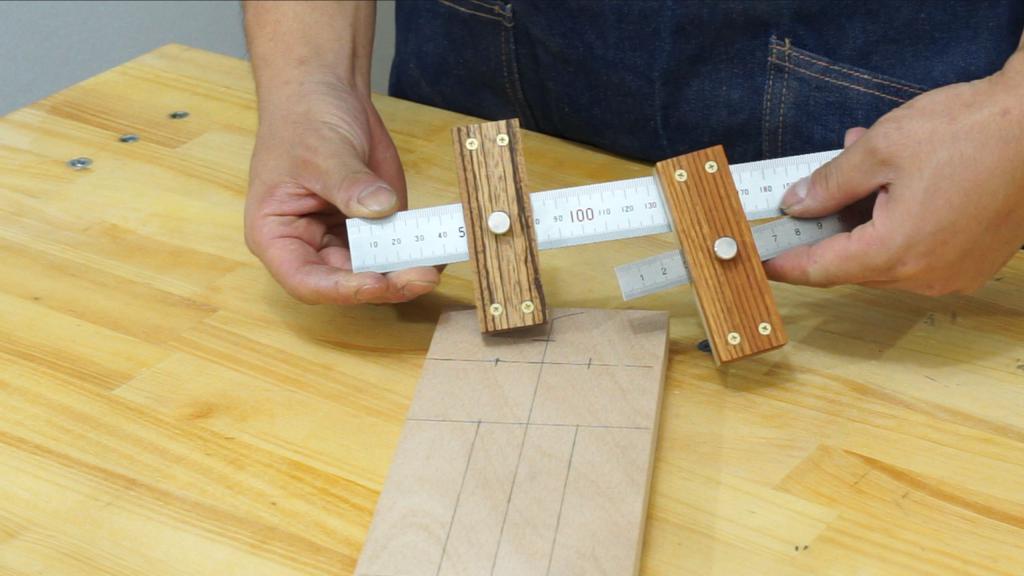

マーキングゲージを直尺に取り付けてみました。

ゼブラウッドのワイルドな木目がとてもカッコいいです。

動かして見た感じは固すぎず緩すぎずちょうど良い動きです。

こちらが15cm用のケヤキのマーキングゲージです。

ケヤキは赤いこの色が非常に素敵です。

試しに使用してみました。

マーキングゲージは初めて使用するので少し不慣れですが、非常に使いやすいです。

今までは下のような直尺ストッパーを使用していましたが、不安定だしストッパーが動いてしまうこともあり、使いにくかったです。

ですが、このマーキングゲージは安定して動くこともなく線が引きやすいです。

3種の銘木でマーキングゲージを作る:まとめ

というわけで今回はマーキングゲージ作りでした。

木材にゼブラウッド、ケヤキ、白樫といったホームセンターでは余り見ることがない木材を使用して作ってみました。

ゼブラウッドとケヤキは独特の見た目でオイルを塗ったらより木目が目立ち非常にカッコよくお気に入りとなるマーキングゲージを作ることができました。

ホームセンターによってはいろんな銘木の端材を販売していたりするところもあるので、自分の手工具を作るのであればお気に入りの木材を見つけて作ってみるといいのではないかと思います。

マーキングゲージの作り方はYouTubeでも公開しています。

よろしければ一緒にご視聴してくれると嬉しいです。